No início de 2017, houve uma notícia amplamente divulgada sobre a morte da Grande Barreira de Corais. Esta maravilha natural, ao largo da costa da Austrália, que se estende por mais de 100 mil quilômetros quadrados. Foi construída e mantida por milhares de anos por bilhões de pequenos organismos e sustenta uma complexa população aquática.

O recife tornou-se mais uma vítima das mudanças climáticas induzidas pelo ser humano. O culpado é um fenômeno conhecido como “branqueamento de corais”, causado pelo aquecimento das águas oceânicas. Os pólipos de corais que criam o recife super-aquecem e expelem as algas que vivem em seus tecidos, tornando-se brancas. Ao longo do tempo, isso leva à morte dos pólipos e, assim, à morte do ecossistema do recife.

O problema do branqueamento de corais tem sido conhecido há algum tempo, mas estudos recentes descobriram que o processo está avançando muito mais rápido do que o esperado – grandes áreas do recife já estão mortas. Em um artigo de março de 2017 no New York Times, um cientista australiano relata encontrar um nível de destruição que não se esperava ocorrer por trinta anos.

As reações à notícia seguiram narrativas ambientalistas previsíveis. Para alguns, foi água para o moinho da moralização verde, mais um testemunho do imperativo inegável de que precisamos mudar para um mundo com zero emissões de carbono. Para outros, foi um chamado desanimador ao niilismo. Afinal de contas, esta foi apenas a última demonstração de que as mudanças climáticas estão acontecendo muito mais rápido do que até mesmo os cientistas mais pessimistas acreditavam. Nessas circunstâncias, é fácil abandonar a esperança de que as instituições políticas possam enfrentar a crise na escala de tempo que ela exige.

Houve, no entanto, outra notícia sobre o recife, que sugeria um imaginário político diferente para a resposta à crise climática. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Sydney divulgou um estudo no qual propunham proteger o recife por meio de uma técnica conhecida como “clareamento de nuvens”.

A idéia é simples de se descrever, ainda que radical em suas implicações ecológicas. O objetivo é simplesmente fazer as nuvens refletirem mais luz solar. Isso diminui a quantidade de luz que atinge a superfície da Terra, resfriando-a. Em uma das implementações mais consideradas, isso seria feito por navios atravessando o oceano, convertendo a água do mar em partículas de sal e depois espalhando essas partículas na atmosfera.

Os cientistas propuseram um esforço local de clareamento de nuvens, focado especificamente na proteção do recife. Ao evitar alguns graus de aquecimento, argumentaram eles, ainda pode ser possível salvá-lo.

Isso pode ou não ser realista. De fato, cálculos recentes sugerem que o tempo pode já ter se esgotado para a Grande Barreira de Corais. Mas os pesquisadores sugeriram uma abordagem para a crise climática que tem sido discutida em uma escala muito maior – que é extremamente controversa entre aqueles que estão preocupados com a quebra dos sistemas ecológicos que sustentam a civilização.

O mundo que construímos

A “geoengenharia”, na definição oferecida pelo programa de geoengenharia da Universidade de Oxford, é “a intervenção deliberada em grande escala nos sistemas naturais da Terra para neutralizar as mudanças climáticas”. O clareamento de nuvens é apenas um item na agenda. Essas propostas implicam reduzir a quantidade de energia solar que atinge a Terra, como no caso do clareamento de nuvens, ou remover ativamente o dióxido de carbono da atmosfera através de algum tipo de captura e retirada. Tais idéias têm atraído o interesse de investidores ricos como Bill Gates e Elon Musk.

É neste ponto que muitos na Esquerda pulam fora do navio. A geoengenharia pode ser facilmente descartada como uma fantasia, a repetição mais absurda de todas da ilusão prometeica de que podemos exercer domínio sobre o mundo natural. Mesmo que a possibilidade desses esforços seja reconhecida, é perturbador pensar que é nossa atual classe dominante que os implementaria, com sua combinação característica de pensamento arrogante de curto prazo e desprezo para com os trabalhadores. E, finalmente, algumas pessoas simplesmente acham inaceitável interferir na natureza dessa maneira, rompendo os processos metabólicos da Terra.

A última objeção é a mais fácil de dispensar, mas também talvez a mais importante. Precisamos reconhecer que somos, e já há muito tempo, manipuladores e gerentes da natureza. Mesmo aqueles que reconhecem isso, em um suspiro ainda cairão em metáforas como “pegada de carbono” reduzida – como se pudéssemos apenas pisar mais levemente e permitir que a natureza se consertasse sozinha. Esta é, paradoxalmente, uma das posições mais antropocêntricas imagináveis, uma vez que presume que é o estado eterno e natural do mundo ser habitável para os seres humanos. Mas Deus não criou o mundo especificamente para nós. A história natural é indiferente aos seres humanos e a todos os outros seres vivos e é caracterizada por mudanças caóticas e extinções em massa, não pelo equilíbrio homeostático.

Além do mais, nós já transformamos irreversivelmente o mundo natural, muitas vezes em nosso detrimento. “Quebrou, pagou!”, como diz a expressão do varejo. E, definitivamente, nós estamos pagando.

Este é o argumento defendido pelo jornalista de ciência Oliver Morton em seu discurso de 2015 a favor da geoengenharia, ‘The Planet Remade’. [‘O Planeta Refeito’] Nesse discurso, ele aborda a idéia popular do “Antropoceno”. O termo se origina com geólogos, que propuseram que nós deixamos para trás o período do Holoceno, iniciando um estágio na história da Terra caracterizado especificamente pela transformação humana do ecossistema.

Há críticas geográficas a esta proposta, mas também existem algumas críticas políticas sérias. Intelectuais de esquerda, como Elmar Altvater, Andreas Malm e Jason Moore, têm questionado toda a noção de “Antropoceno”. De acordo com esses críticos, seria melhor chamá-lo de “Capitaloceno”, uma vez que a degradação da natureza é na verdade atribuível aos métodos de acumulação de capital da classe dominante e não à civilização humana em geral.

Embora este argumento seja baseado em análises históricas bem embasadas, ele é limitado como um guia para a Política. Acusar o Capitaloceno equivale a uma argumentação de origem em retidão moral: “foram vocês, elites dominantes que arruinaram o mundo, não nós!” Seja como for, qualquer sociedade que suceda ao capitalismo herdará o mundo que as sociedades anteriores construíram – e nós já temos feito isso ativamente por mais tempo do que muitas pessoas conseguem perceber.

O livro de Morton ilustra isso por meio de uma intervenção na natureza que recebe bem menos atenção do que o ciclo do carbono que alimenta o aquecimento global: o ciclo do nitrogênio.

O nitrogênio é essencial para a vida, e é abundante na atmosfera. Porém, para ser utilizável para o crescimento de plantas, os átomos de nitrogênio inertes devem ser “fixados” a outro elemento, um processo que, durante milhões de anos, foi feito quase exclusivamente por bactérias do solo.

Isso até surgir o capitalismo industrial.

Tudo acaba em merda

A história da gestão humana do ciclo do nitrogênio é literalmente uma história de merda. Nossa história começa na Europa do século XIX, com o químico alemão Justus von Liebig. Foi ele quem notou a importância do nitrogênio para o crescimento das plantas e, portanto, para o abastecimento de alimentos. Além disso, ele observou a maneira específica com que a industrialização capitalista rompeu o ciclo tradicional de nitrogênio.

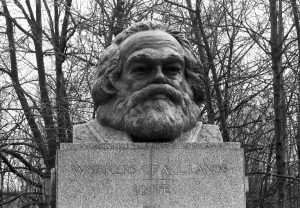

Em uma sociedade agrária, a comida é consumida onde é cultivada, e os resíduos, sob a forma de estrume e composto, são devolvidos ao solo. Mas na Inglaterra vitoriana, esse ciclo foi interrompido pela industrialização, que atraiu um grande número de pessoas para as cidades. Lá, elas consumiam alimentos cultivados no campo. Os seus resíduos, em vez de retornar ao solo, iam parar nas ruas de Londres, produzindo imundície na cidade e diminuindo a fertilidade do solo no interior. Karl Marx, numa expressão mais tarde popularizada pelo sociólogo John Bellamy Foster, chamou essa disjunção no ecossistema de “fenda metabólica” do capitalismo.

Isso, por sua vez, levou a Grã-Bretanha a enfrentar um problema geopolítico urgente: uma oferta insuficiente de fezes. Ao longo da costa do Peru foi descoberto que os pássaros, por milhares de anos, vinham depositando seus excrementos em ilhas, onde isso se acumulava em enormes quantidades numa substância rica em nitrogênio conhecida como “guano“. Isso podia ser usado como fertilizante, um substituto para o nitrogênio perdido por causa de uma economia urbanizada e um meio para escapar de qualquer limite malthusiano de capacidade de um determinado território para alimentar uma população em crescimento. Durante o período do “imperialismo do guano”, guerras foram travadas para garantir esses suprimentos – mas, no final do século XIX, eles já haviam sido esgotados na maior parte.

Foi nesse ponto que as sociedades capitalistas deram um salto decisivo na gestão humana do ciclo do nitrogênio. Em 1909, o químico alemão Fritz Haber desenvolveu um processo para fixar artificialmente o nitrogênio na amônia, um processo que ainda é usado para produzir fertilizantes comerciais. Agora era possível escapar da dependência da merda, mas a um custo: o processo era extremamente intensivo em energia. Assim, voltamos à questão da crise climática – enquanto a geração de energia depender de combustíveis fósseis, todo alimento é, em essência, um produto do petróleo.

Décadas mais tarde, vivemos agora em um mundo onde mais nitrogênio é fixado em fábricas do que no solo e, conseqüentemente, podemos dar suporte a uma população global de mais de sete bilhões de pessoas. É claro que poderíamos suportar essa população de forma mais eficiente se estivéssemos livres da escassezes artificiais e dos desperdícios impostos pelo capitalismo. E a produção em excesso de nitrogênio, como a emissão em excesso de carbono, tem sérios impactos ambientais que os cientistas ainda estão tentando descobrir como abordar. Mas é difícil enxergar como poderíamos deixar completamente para trás a fixação industrial do nitrogênio, o primeiro grande projeto de geoengenharia da humanidade.

Planejando a natureza

No entanto, a retórica de esquerda continua estando amplamente focada na redução de emissões, ao invés de na atenuação ou na adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Tomemos, por exemplo, o livro ‘This Changes Everything’ [“Isso Muda Tudo”] de Naomi Klein, que explica a urgência da crise climática e a incapacidade do capitalismo de lidar com ela. Klein observa corretamente que as demandas por redistribuição e justiça e um debate fundamental sobre os valores econômicos e sociais são pré-requisitos para soluções climáticas reais. Daí a sua sugestão de que lutar por uma renda mínima garantida pode ser mais urgente do que políticas tecnocráticas, como um imposto sobre o carbono. Mas ela também inclui um capítulo sobre geoengenharia, em que o assunto é tratado com a resposta usual de esquerda, com rejeição, perturbação e desgosto.

O subtítulo do capítulo pergunta zombando se “a solução para a poluição é… poluição?” A atitude desdenhosa em relação ao assunto é, portanto, anunciada logo no início. Da mesma forma, com a citação de abertura de William James: “nossa ciência é uma gota, nossa ignorância é um mar”.

Justo. Porém, como já vimos, nossa ignorância nos levou ziguezagueando até um ponto onde nos fizemos os gestores de um ecossistema inteiro, gostemos disso ou não. Assim como não há uma maneira fácil de fugir da fixação industrial do nitrogênio, é difícil enxergar como poderíamos escapar de uma relação de emaranhamento cada vez maior com o sistema do carbono. Esse é ainda mais o caso, se levarmos a sério a insistência de Klein, e de muitos cientistas, de que as mudanças climáticas provavelmente serão mais severas e rápidas do que se esperava até alguns anos atrás. Ou seja, mesmo que passemos a zero emissões amanhã, o carbono que já foi emitido está aí para ficar e terá efeitos profundos.

Klein acha discussões sobre geoengenharia perturbadoras, pelo mesmo motivo que muitos ambientalistas de esquerda: elas ameaçam ser uma distração da tarefa de transformar nossos sistemas energéticos, políticos e econômicos. Ela observa que o mais popular dos planos agressivos de geoengenharia “não faz nada para mudar a causa subjacente das mudanças climáticas, o acúmulo de gases que capturam o calor”. Isso é, sem dúvida, verdade.

Deixando de lado os charlatães como Newt Gingrich, ninguém acredita que a geoengenharia é uma alternativa a se mudar para um sistema de energia com zero carbono. Em vez disso, faz parte de uma estratégia que combina mitigação e adaptação com descarbonização. Mas a preocupação política é que, até mesmo discutir a manipulação ativa do clima, acobertaria os que usariam esses esquemas como uma desculpa para o capitalismo de combustíveis fósseis continuar os negócios como de costume. Isso posto, algumas pessoas na esquerda perguntam: não podemos simplesmente deixar todas essas coisas para depois da revolução ecossocialista?

Mas colocar na mesa essa conversa nesses termos por si só habilitaria nossos inimigos – e nossos “amigos só de tempo bom”. Afinal, não são apenas trapaceiros empreendedores de tecnologia que iniciaram a estrada em direção à manipulação climática. O aparato da governança global neoliberal também está de olho na geoengenharia.

Considere, por exemplo, a ‘Carnegie Climate Geoengineering Governance Initiative’ ou o “c2g2” [algo como “Iniciativa Carnegie de Governança de Geoengenharia Climática”]. Este é um projeto do ‘Carnegie Council for Ethics in International Affairs’ [“Conselho Carnegie para a Ética em Assuntos Internacionais”], uma organização sem fins lucrativos, cujas origens remontam ao barão ladrão Andrew Carnegie, do século XIX. A c2g2 adota uma visão cautelosa da geoengenharia, afirmando que, embora não sejam “à favor ou contra a pesquisa, o teste ou o uso potencial de tecnologias de geoengenharia climática”, eles vêem a necessidade de “uma discussão mais ampla e por toda a sociedade sobre os riscos, os benefícios potenciais, desafios éticos e de governança criados pela geoengenharia de clima”.

Em princípio, isso parece uma perspectiva sensata, até louvável. Certamente, isso é preferível do que colocar nossa fé em atores privados que não precisam prestar contas para ninguém. Mas o c2g2 é uma cria da ordem capitalista transnacional, e seu conselho está povoado por funcionários da ONU e de ONGs. Se não for criado incômodo para eles, uma “discussão com toda a sociedade” sobre a manipulação climática envolverá apenas as mesmas elites que nos deram órgãos de governança transnacionais como a Organização Mundial do Comércio e a União Européia.

É por isso que a esquerda não pode ignorar esses debates; porque resulta que a geoengenharia não é realmente tão única, ou tão diferente de toda uma série de questões que hoje nos confrontam: É mais um problema que tem escopo global, enquanto nossos movimentos permanecem persistentemente de caráter local. Construir solidariedade internacional é necessário para que possamos apresentar alternativas tanto às visões tecno-utópicas quanto às de liberais-do-tipo-ongs sobre a política climática.

Essa é uma das razões para termos discussões abertas sobre geoengenharia na esquerda: se não o fizermos, a burguesia simplesmente levará em frente seu trabalho sem nós. Mas há outro motivo também: Embora a perspectiva da geoengenharia como uma distração em relação à urgência de acabar com os combustíveis fósseis seja alarmante, devemos também estar atentos a outra armadilha que se encontra na direção oposta. Simplesmente, aqueles que querem enfatizar a severidade da crise climática encontram-se presos entre dois imperativos contraditórios.

Por um lado está a necessidade de convencer as pessoas de que, como diz o título do livro de Klein, isso muda tudo: As rápidas mudanças climáticas são uma realidade, e o capitalismo só pode responder de maneiras que às vezes são ineptas e às vezes, desumanas. Nesta perspectiva, falar de qualquer outra coisa que não seja a necessidade imediata de reduzir a zero as emissões de carbono seria alimentar os argumentos delirantes ou dissimulados daqueles que dizem que não precisaríamos mudar quase nada e que poderíamos confiar em algumas correções técnicas para resolver o problema.

No entanto, uma ênfase no apocalíptico também tem desvantagens severas. A jornalista Sasha Lilley tem advertido contra os perigos do “catastrofismo”. Ela argumenta que “a consciência da escala ou da severidade da catástrofe não leva inevitavelmente alguém a mudar na direção de uma política radical”. Em vez disso, isso pode encorajar a passividade e a quietude. Isso pode assumir a forma pessimista da antecipação de um desastre inevitável, ou a convicção otimista de que o sistema atual necessariamente cairá e será substituído por algo melhor. Nenhuma das versões motiva a ação política.

Este é o propósito de se explorar a perspectiva da geoengenharia em um contexto à esquerda – não como um substituto da descarbonização, mas como parte de um quadro maior de ecossocalismo. Imaginar esse retrato importa, porque a esquerda sempre se motivou para a luta imediata olhando para uma visão de um mundo melhor no futuro. E para que essa visão pareça tanto realista quanto atraente hoje, ela deve abranger tanto o fim dos combustíveis fósseis quanto a intervenção ativa sobre o clima. Caso contrário, nos sobra imaginar um futuro de austeridade e auto-sacrifício na melhor das hipóteses, e de morte apocalíptica na pior.

O aspecto dessa intervenção ainda é uma questão do debate científico, embora seja um tema cada vez mais urgente. Morton se inclina na direção de um programa de pulverização de partículas de aerossol na atmosfera superior, reduzindo assim a quantidade de energia solar que atinge a Terra e agindo contra o efeito estufa do dióxido de carbono. Outras propostas envolvem remover ativamente o co2 da atmosfera e enterrá-lo permanentemente. Mesmo o plantio em massa de árvores, que absorvem co2, pode ser considerado uma forma de geoengenharia.

Alguns, incluindo Klein, se opõem a tudo isso com base em que isso nos comprometeria permanentemente com um projeto de planejamento ecológico controlado por humanos, “levando nossos ecossistemas ainda mais longe da auto-regulação”. Mas o capitalismo já nos comprometeu com esse percurso muito tempo atrás. Ela também se preocupa com um correlato ecológico de sua famosa “doutrina de choque”, na qual “todos os tipos de oposição sensata derretem e todos os tipos de comportamentos de alto risco parecem temporariamente aceitáveis” diante de uma aguda crise ambiental.

A comparação permanece verdadeira, mas não da maneira que Klein pretende. O neoliberalismo da doutrina de choque foi uma resposta à crise real do capitalismo de bem-estar social do pós-guerra, uma crise que pegou a esquerda completamente despreparada. E se não prepararmos uma visão abrangente da reconstrução ecológica, não é irracional se preocupar que a classe dominante – sejam os membros das elites tecnológicas, como Bill Gates, ou os burocratas de um c2g2 – vai aparecer com a sua versão, e a impor pela força.

O que importa é, em última análise, menos as técnicas de geoengenharia do que a forma como são implementadas e por quem. Dessa forma, a geoengenharia assemelha-se aos organismos geneticamente modificados [ou “transgênicos”]: não são intrinsecamente condenáveis, mas são potencialmente monstruosos quando desenvolvidos pelo agronegócio capitalista com o objetivo de maximizar seu lucro.

Em resposta às acusações de arrogância e Prometeísmo, é também importante enfatizar que embora aceitemos a inevitabilidade de tentarmos “planejar” a natureza, o projeto socialista não visa controlar a natureza. A natureza nunca está sob nosso controle, e sempre há consequências não desejadas. Mas assim como não podemos confiar nem no mercado nem em uma elite política para produzir automaticamente resultados econômicos justos, não podemos assumir que uma natureza intocada nos proporcionará um mundo seguro e abundante no qual viver, neste ou em qualquer outro sistema social. E assim, no processo para alcançar a ordem pós-escassez que o biólogo marxista David Schwartzman chama de “comunismo solar“, vamos assumir a tarefa de limpar a bagunça que o capitalismo criou e de criar um antropoceno mais racional, democrático e igualitário do que aquele que agora habitamos.

Talvez isso nem importe. Talvez as mudanças climáticas já tenham ido longe demais, e a geoengenharia seja um mero sonho ingênuo – ou pior, algo que criará efeitos colaterais não intencionais que apenas acelerarão nossa queda. Mas a única alternativa à torcer pelo melhor é resignar-nos com o pior. O projeto socialista está baseado na esperança emancipatória de que, nas palavras d’A Internacional em sua versão em inglês, “um mundo melhor está nascendo”. Se assim for, ele não nascerá a menos que o ajudemos vir à luz.

Sobre os autores

está no conselho editorial de Jacobin e é autor do livro "Quatro futuro: a vida após o capitalismo", publicado pela Autonomia Literária em 2020.