“Crise climática”, “mudanças ambientais”, “robôs inteligentes”, “robôs tomando nossos empregos”: os possíveis impactos da crise climática e de novas tecnologias de automação de postos de trabalho têm sido cada vez mais discutidos. Se os avanços tecnológicos do que vem sendo chamado de “quarta revolução industrial” (em especial em campos como inteligência artificial, robótica avançada, fabricação aditiva/impressão 3-D e etc.) forem o suficiente para possibilitar a automação da maior parte das atividades que hoje são empregos, reduzindo a um mínimo a necessidade de trabalho humano, a produção de mercadorias através de trabalho assalariado estará superada – e, portanto, estaremos falando do fim do capitalismo; a questão então é o que virá depois.

Será que a possibilidade técnica de toda essa automação é o bastante para garantir que ela de fato ocorrerá? Quais seriam os impactos disso sobre as vidas das pessoas? Como as questões ambientais e climáticas entram nesse quadro? E as relações de propriedade e de produção capitalistas e a política, especialmente a luta de classes? Que tipo de cenários podemos esperar à partir do fim do capitalismo?

No artigo abaixo, escrito em 2011 (e cujo sucesso inspirou a expansão dessas ideias no livro “Quatro futuros: a vida após o capitalismo“, o primeiro lançamento da Coleção Jacobina em parceria com a Autonomia Literária), Peter Frase tenta imaginar as possibilidades para nosso futuro após o fim do capitalismo – partindo dos enormes avanços tecnológicos atuais e dos mais prováveis para as próximas décadas, assumindo a brutal redução da necessidade de trabalho humano na produção de mercadorias.

O centro do argumento é que se chegarmos nesse ponto, o aspecto da sociedade vai depender basicamente de dois eixos principais: das futuras condições materiais (o impacto das mudanças climáticas e a escassez ou abundância de recursos naturais e de fontes de energia limpa para os sistemas automatizados) e políticas (mais igualdade ou mais hierarquia, dependendo do sucesso ou do fracasso dos esforços das esquerdas em domar a desigualdade e as hierarquias da sociedade atual). Da combinação de possibilidades nesses dois eixos temos os quatro futuros que o autor descreve, com o apoio de imagens da ficção científica e buscando as características principais de cada futuro em aspectos já observados em nossa sociedade atual: Igualdade e Abundância (“Comunismo”), Igualdade e Escassez (“Socialismo”), Hierarquia e Abundância (“Rentismo”), Hierarquia e Escassez (“Exterminismo”) – basicamente, “dois socialismos” e “duas barbáries”. Tratam-se de tipos ideais, de versões limites, de horizontes que provavelmente nunca acontecerão como versões “puras”, mas com os quais podemos refletir para imaginar o que podemos acabar construindo no caminho para cada um deles.

Frase enfatiza que escreveu o livro como resposta aos muitos textos e livros que têm surgido com uma visão tecnocrática sobre as consequências da automação – como se ela fosse, por si só, gerar um mundo de mais liberdade e de bem-estar para todos. A mensagem é clara: os benefícios esperados não são automáticos, eles dependem de outras variáveis, principalmente dos efeitos das mudanças climáticas e do resultado da luta política no núcleo do capitalismo (a famosa luta de classes entre os donos dos meios de produção e as pessoas que precisam vender seu tempo de trabalho a eles).

Everton Lourenço

Em seu discurso para os acampados no Occupy Wall Street no Parque Zuccotti em 2011, Slavoj Zizek lamentou que “é fácil imaginar o fim do mundo, mas não conseguimos imaginar o fim do capitalismo.” É a citação de uma frase que Fredric Jameson disse alguns anos atrás, quando a hegemonia do neoliberalismo ainda parecia absoluta. Mesmo assim, a mera existência do Occupy Wall Street sugere que recentemente o fim do capitalismo se tornou um pouco mais fácil de se imaginar. De início essa imagem tomou uma forma ameaçadora e distópica: no pico da crise financeira, com a economia global parecendo em colapso completo, parecia que o fim do capitalismo poderia ser o início de um período de violência anárquica e miséria. Mais recentemente, porém, os protestos que se espalharam pelo globo, do Cairo a Madri, de Madison a Wall Street deram à esquerda alguma razão para aumentar timidamente suas esperanças de um futuro melhor após o capitalismo.

Uma coisa de que podemos ter certeza é que o capitalismo vai acabar – talvez não tão em breve, mas provavelmente num futuro não muito distante. A humanidade nunca conseguiu criar um sistema social eterno, no fim das contas, e o capitalismo é uma ordem notavelmente mais precária e volátil que a maioria das que o precederam. A questão, então, é o que virá depois. Rosa Luxemburgo, reagindo ao início da I Guerra Mundial, citou uma frase de Engels: “A sociedade burguesa se encontra em uma encruzilhada, ou entra em transição para o socialismo ou regride para a barbárie.” Nesse espírito, ofereço um experimento de reflexão, uma tentativa de divisar nossos possíveis futuros. Estes são alguns dos socialismos que podemos alcançar se uma esquerda ressurgente tiver sucesso, ou os barbarismos aos quais podemos ser lançados se falharmos.

Muito da literatura sobre economias pós-capitalistas se preocupa com o problema de como gerenciar o trabalho na ausência de chefes capitalistas. Porém, começarei assumindo que já teremos nos livrado desse problema, para iluminar melhor outros aspectos da questão. Isso pode ser feito simplesmente extrapolando a tendência capitalista rumo a uma automação sempre crescente, que torna a produção sempre mais eficiente enquanto simultaneamente desafia a capacidade do sistema de criar empregos – e, assim, de sustentar a demanda para o que é produzido. Esse tema tem ressurgido recentemente no pensamento burguês: em Setembro de 2011, Farhad Manjoo escreveu para a revista Slate uma longa série de artigos sobre “The Robot Invasion” (“A Invasão Robô”), e pouco depois dois economistas do MIT publicaram “Race Against The Machine” (“Corrida Contra A Máquina”), um livro eletrônico em que argumentam que a automação estaria rapidamente tomando muitas das áreas que até recentemente serviram como os maiores motores para a criação de empregos na economia capitalista. De fábricas automotivas completamente automáticas a computadores que podem diagnosticar condições de saúde, a robotização está avançando não apenas sobre a manufatura, mas sobre grande parte do setor de serviços também.

Levada ao seu limite lógico, esta dinâmica nos traria ao ponto onde a economia não precisará de nenhum trabalho humano. Isso não traria automaticamente o fim do trabalho assalariado, como tem sido falsamente previsto inúmeras vezes como resposta ao desenvolvimento tecnológico. No entanto, isso significa que as sociedades humanas irão encarar cada vez mais a possibilidade de libertar as pessoas do trabalho involuntário. Se vamos agarrar essa oportunidade, e como faremos isso, dependerá de dois fatores principais, um material e um social. A primeira questão é sobre a escassez de recursos: a habilidade de encontrar fontes de energia baratas, de extrair ou reciclar matérias-primas, e em geral, de depender da capacidade da Terra para prover um alto padrão de vida material para todos. Uma sociedade que possua tanto tecnologias de substituição de mão de obra quanto recursos abundantes poderia sobrepujar a escassez de uma maneira completa que uma sociedade que possua apenas o primeiro elemento não poderia. A segunda questão é política: que tipo de sociedade seremos? Uma ordem em que todas as pessoas são tratadas como seres livres e iguais, com um direito igualitário de compartilhar da riqueza da sociedade? Ou uma ordem hierárquica em que uma elite domina e controla as massas e seu acesso aos recursos sociais?

Existem então quatro combinações lógicas dessas duas oposições, abundância de recursos vs. escassez e igualitarismo vs. hierarquia. Para colocar as coisas em termos de um marxismo um tanto vulgar, o primeiro eixo dita a base econômica do futuro pós-capitalista, enquanto o segundo pertence à superestrutura sócio-política. Dois desses possíveis futuros são “socialismos” (e apenas um deles eu chamarei por esse nome) enquanto os outros dois são sabores contrastantes de “barbarismos”.

Igualitarismo e Abundância: Comunismo

Há uma famosa passagem no terceiro volume d’O Capital, em que Marx distingue entre um “Reino da Necessidade” e um “Reino da Liberdade”. No reino da necessidade nós precisamos “lutar com a natureza para satisfazer [nossos] desejos, para manter e reproduzir [nossa] vida”, através do trabalho físico na produção. Este reino da necessidade, Marx diz, existe “em todas as formações sociais e sob todos os possíveis modos de produção”, presumivelmente incluindo o socialismo. O que distingue o socialismo, então, é que a produção é racionalmente planejada e democraticamente organizada, ao invés de operar sob os caprichos do capitalista ou do mercado. Para Marx, entretanto, este nível da sociedade não era o objetivo real da revolução, mas meramente uma pré-condição para “aquele desenvolvimento da energia humana que é um fim em si mesmo, o verdadeiro reino da liberdade, que entretanto, só pode florir com este reino da necessidade como sua base.”

Em outros lugares, Marx sugere que um dia poderemos nos libertar até mesmo do reino da necessidade. Na “Crítica do Programa de Gotha”, ele imagina que:

“Em uma fase mais alta da sociedade comunista, depois que tenham desaparecido a subordinação escravizadora do indivíduo à divisão do trabalho, e com ela também a antítese entre o trabalho mental e físico; depois que o trabalho tenha se tornado não apenas um meio de vida mas o principal desejo da vida; depois que as forças produtivas tenham também aumentado com um amplo e completo desenvolvimento do indivíduo, e que todos os frutos da riqueza co-operativa fluam mais abundantemente – só então o estreito horizonte do direito burguês poderá ser riscado completamente e a sociedade poderá inscrever em seus cartazes: De cada um segundo sua habilidade, a cada um segundo suas necessidades!”

Os críticos de Marx têm frequentemente voltado esta passagem contra ele, a retratando como uma utopia irremediavelmente improvável. Que possível sociedade poderia ser tão produtiva que os humanos poderiam se libertar inteiramente da obrigação de fazer algum tipo de trabalho involuntário e insatisfatório? E ainda assim a promessa da ampla difusão da automação é exatamente que ela poderia decretar tal libertação, ou pelo menos aproximar-nos dela – se, claro, encontrarmos uma maneira de lidar com as necessidades de geração de energia e de obtenção de recursos. Mas desenvolvimentos tecnológicos recentes têm ocorrido não apenas na produção de mercadorias, mas também na geração da energia necessária para operar as fábricas automáticas e as impressoras 3-D do futuro. Daí um possível futuro pós-escassez combina tecnologias de economia de mão de obra com uma alternativa ao atual regime de energia, que no final está limitado pela escassez física e pela destruição ecológica dos combustíveis fósseis. Essas condições passam longe de estarem garantidas, mas existem indicadores promissores. Os custos de produção e de operação de painéis solares, por exemplo, vem caindo dramaticamente nas últimas décadas. Na trajetória atual eles podem se tornar mais baratos que nossas fontes de eletricidade atuais em poucos anos. Se energia barata e automação forem combinadas com métodos de fabricação eficientes ou reciclagem de matérias-primas, então nós realmente deixamos para trás “a Economia” como um mecanismo social de gerenciamento da escassez. O que nos espera além desse horizonte?

Não é que todo trabalho cessaria, no sentido em que todos apenas nos deitaríamos em dissipação e torpor. Como Marx coloca, “[…] quando o trabalho tiver se tornado não apenas um meio de vida mas o principal desejo da vida.” Qualquer atividade ou projetos em que tomássemos parte, o faríamos por que os acharíamos inerentemente satisfatórios, não por que precisaríamos de um salário ou por que devêssemos nossas horas mensais para a cooperativa. Isto não é algo tão implausível, considerando o grau em que decisões sobre o trabalho já são guiadas por considerações não-materiais, entre aqueles que são privilegiados o bastante para ter essa opção: milhões de pessoas escolhem ir para a Universidade, fazer serviço social, ou começar pequenas fazendas orgânicas, mesmo quando carreiras bem mais lucrativas estão abertas a elas.

A derrocada do trabalho assalariado pode parecer hoje um sonho distante. Mas houve um tempo – antes do movimento trabalhista recuar em suas demandas por menos horas de trabalho, e antes da estagnação e reversão da longa tendência rumo a semanas de trabalho mais curtas – em que algumas pessoas realmente se preocupavam sobre o que faríamos depois de libertos do trabalho. Em um ensaio sobre as “Possibilidades Econômicas para Nossos Netos”, John Maynard Keynes previu que dentro de poucas gerações, “os homens se depararão com seu problema real e permanente – como usar sua liberdade em relação às preocupações econômicas que o pressionam; como ocupar o tempo livre; que Ciência ou interesses o apetecerão, para viver de maneira sábia, agradável e boa.” E em uma discussão em 1956, Max Horkheimer começa por casualmente comentar com Theodor Adorno que “hoje em dia temos o suficiente em relação a forças produtivas; é óbvio que poderíamos suprir o mundo inteiro com bens e poderíamos então tentar abolir o trabalho como uma necessidade para os seres humanos.”

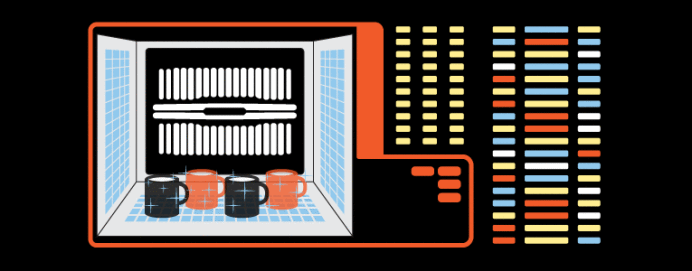

Keynes e Adorno viviam em um mundo em que a indústria parecia possível apenas em uma escala muito grande, seja em fábricas capitalistas ou em empreendimentos estatais; aquela forma de indústria implica hierarquia, não importa em que formação social ela esteja inserida. Contudo, recentes avanços tecnológicos sugerem a possibilidade de retorno a uma estrutura menos centralizada, sem reduzir drasticamente os padrões materiais de sobrevivência: a proliferação de impressoras 3-D e “laboratórios de fabricação” em pequena escala (também conhecidos como espaços de “makers“) está cada vez mais possibilitando a redução da escala de pelo menos algumas manufaturas sem sacrificar completamente a produtividade. Assim, na medida em que algum trabalho humano ainda fosse necessário na produção em nosso imaginado futuro comunista, ele poderia tomar a forma de pequenos coletivos ao invés de firmas dirigidas por capitalistas ou pelo Estado.

Mas deixar para trás o trabalho assalariado economicamente significa também deixá-lo para trás socialmente, e isso acarreta mudanças profundas em nossas prioridades e em nosso estilo de vida. Se queremos imaginar um mundo onde o trabalho não é mais uma necessidade, será mais frutífero beber da ficção do que da teoria social. De fato, muitas pessoas já estão familiarizadas com a utopia de um comunismo pós-escassez, por que ele foi representado em um dos trabalhos mais familiares da cultura popular: Star Trek. A economia e a sociedade daquele programa estão baseadas em dois elementos técnicos. Um é a tecnologia do “replicador”, que é capaz de materializar qualquer objeto do nada, com um simples pressionar de um botão; o outro é uma fonte de energia aparentemente inesgotável (ou próxima disso), descrita vagamente, que alimenta os replicadores e tudo o mais no programa.

O aspecto comunista do universo de Star Trek é frequentemente obscurecido por que os filmes e as séries de TV estão centradas na hierarquia militar da Starfleet, que explora a galáxia e entra em conflito com raças alienígenas. Mas mesmo essa parece ser uma hierarquia escolhida voluntariamente, atraindo aqueles que buscam uma vida de aventura e exploração; na medida em que vislumbramos a vida civil, ela parece não ser incomodada com hierarquia ou compulsão. E na medida em que o programa se distancia da utopia comunista, é por que os roteiristas introduzem ameaças externas de raças alienígenas hostis ou recursos escassos para produzir tensão dramática.

Não é necessário conjurar naves espaciais e alienígenas para imaginar as tribulações de um futuro comunista, no entanto. O romance “Down and Out in the Magic Kingdom” (“O Fundo do Poço no Reino Encantado”) de Cory Doctorow, imagina um mundo pós-escassez que se localiza em uma extrapolação reconhecível dos Estados Unidos atuais. Assim como em Star Trek, a escassez material foi superada neste mundo. Mas Doctorow entende que dentro de sociedades humanas, certos bens imateriais serão sempre inerentemente escassos: reputação, respeito, estima entre os pares. Daí que o livro gira em torno das tentativas de vários personagens de acumular “whuffies”, que são um tipo de pontos virtuais que representam a boa vontade que você acumulou dos outros. Os whuffies, por sua vez, são usados para determinar quem terá autoridade em qualquer empreendimento voluntário coletivo – assim como, no romance, administrar a Disneylândia.

O valor do livro de Doctorow, em contraste com Star Trek, é que ele trata um mundo pós-escassez como tendo as suas próprias hierarquias e conflitos, ao invés de um mundo em que todos vivessem em perfeita harmonia e onde a política tivesse chegado a uma paralização. A reputação, assim como o capital, pode ser acumulada de uma maneira desigual e auto-perpetuante, uma vez que aqueles que já são populares ganham a habilidade de fazer coisas que atraiam para si mais atenção e os faça mais populares. Tais dinâmicas já podem ser observadas hoje, conforme blogs e outras mídias sociais passam a serem capazes de determinar quem consegue atenção e quem não consegue, de uma forma que não é completamente uma função de quem tem dinheiro para gastar. Organizar a sociedade de acordo com quem tem mais “curtidas” no Facebook com certeza teria certos inconvenientes, para dizer o mínimo, mesmo quando tiramos essa ideia de seu invólucro capitalista.

No entanto, se não é a visão de uma sociedade perfeita, esta versão do comunismo é pelo menos um mundo em que o conflito não é mais baseado na oposição entre trabalhadores assalariados e capitalistas, ou na luta por recursos escassos. É um mundo em que, no fim das contas, as coisas não se resumem a dinheiro. Uma sociedade comunista certamente teria hierarquias de status – como as têm todas as sociedades, assim como as têm o capitalismo. Mas no capitalismo, todas as hierarquias de status tendem a estarem alinhadas, ainda que não perfeitamente, com uma hierarquia de status mestra: a acumulação de capital e de dinheiro. O ideal de uma sociedade pós-escassez é que os vários tipos de estima sejam independentes, para que a estima em que alguém é mantido como um músico seja independente daquela que alguém atinge como ativista político, e onde ninguém possa usar um tipo de status para comprar outro. De certa forma, então, não faz sentido nos referirmos a esta como sendo uma configuração “igualitária”, já que não seria um mundo sem hierarquias mas um com muitas hierarquias, nenhuma das quais seria superior às outras.

Hierarquia e Abundância: Rentismo

Dadas as premissas técnicas da automação completa e de energia inesgotável, a utopia do Star Trek de um comunismo puro se torna uma possibilidade, mas dificilmente inevitável. A elite burguesa do presente não possui apenas acesso privilegiado a bens materiais escassos,no fim das contas; eles também gozam de um status exaltado e de poder social sobre as massas trabalhadoras, que não devem ser menosprezados como fontes de motivação capitalista. Na verdade ninguém consegue gastar um bilhão de dólares em si mesmo, afinal, e ainda assim existem administradores de fundos de cobertura que ganham esse tanto em um único ano e então voltam em busca de mais. Para tais pessoas, o dinheiro é uma fonte de poder sobre os outros, um gerador de status, e uma forma de manter um placar – na realidade, não é tão diferente dos whuffies de Doctorow, exceto que esta é uma forma de status que depende da privação material de outras pessoas. É portanto de se esperar que mesmo que o trabalho pudesse se tornar supérfluo na produção, as classes dominantes se esforçariam para preservar um sistema baseado em dinheiro, lucro, e poder de classe.

A forma embrionária de poder de classe em uma economia pós-escassez pode ser encontrada em nossos sistemas de leis de propriedade intelectual. Enquanto defensores contemporâneos da propriedade intelectual gostam de falar dela como se fosse amplamente análoga a outros tipos de propriedade, na verdade ela é baseada em um princípio diferente. Como observam os economistas Michele Boldrin e David K. Levine, os direitos de propriedade intelectual vão além da concepção tradicional de propriedade. Eles não garantem apenas “seu direito de controlar sua cópia da ideia”, da maneira que protegeriam seu direito de controlar seus sapatos ou sua casa; ao invés disso, eles dão ao detentor dos direitos a habilidade de dizer aos outros como usar as cópias de uma ideia que “pertence” a ele. Como Boldrin e Levine colocam, “esse não é um direito ordinariamente ou automaticamente garantido aos detentores de outros tipos de propriedades. Se eu produzo um copo de café, eu tenho o direito de escolher se o venderei ou não a você ou se eu mesmo vou bebê-lo, mas meu direito de propriedade não é automaticamente um direito de tanto te vender um copo de café quanto de te dizer como você deve bebê-lo.”

A mutação da forma de propriedade, do real para o intelectual, cataliza a transformação da sociedade em algo que não é reconhecível como capitalismo, mas que ainda assim é tão desigual quanto. O capitalismo, em suas raízes, não é definido pela presença de capitalistas, mas pela existência de capital, o que por sua vez é inseparável do processo de produção de mercadorias através do trabalho assalariado – dinheiro->capital->dinheiro. Quando o trabalho assalariado desaparece, a classe dirigente pode continuar a acumular dinheiro apenas se retiver a habilidade de se apropriar de um fluxo de rendas, advindo de seu controle sobre a propriedade intelectual. Daí emerge uma sociedade rentista, ao invés de uma sociedade capitalista.

Suponha, por exemplo, que toda a produção seja feita por meio dos replicadores do Star Trek. Para ganhar dinheiro vendendo itens replicados, de alguma forma as pessoas teriam de serem proibidas de simplesmente fabricar o que quisessem de graça, e essa é a função da propriedade intelectual. Um replicador estaria disponível apenas à partir da companhia que te licenciaria o direito de usá-lo, já que qualquer um que quisesse te dar um replicador ou mesmo fazer um novo com seu próprio replicador estaria violando os termos de sua licença. Mais importante, toda vez que você fizesse algo com seu replicador, você precisaria pagar uma taxa de licenciamento para quem quer que seja que detivesse os direitos para aquela coisa em particular. Neste mundo, se o Capitão Jean-Luc Picard de Star Trek quisesse replicar seu querido “chá, Earl Grey, quente”, ele teria de pagar à companhia que detém os direitos reservados para o padrão do replicador do chá Earl Grey quente.

Isso resolve o problema de como manter empresas visando lucro, pelo menos na superfície. Qualquer um que tentasse suprir suas necessidades à partir de um replicador sem pagar o cartel de direitos reservados se tornaria um fora-da-lei, como os compartilhadores de arquivos online de hoje em dia. Apesar de seu absurdo, esse arranjo provavelmente teria defensores entre os críticos contemporâneos da cultura de compartilhamento pela Internet; “You Are Not a Gadget” de Jaron Lanier (na versão brasileira, “Gadget: Você não é um aplicativo!”, Editora Saraiva), por exemplo, clama explicitamente pela imposição de uma “escassez artificial” de conteúdo digital com a intenção de restaurar o seu valor. As consequências de tais argumentos já estão aparentes nos processos movidos pela indústria musical contra desafortunados baixadores de mp3, e na intensificação contínua da vigilância estatal sob a guisa de combate à pirataria. A extensão desse regime para a micro-fabricação de objetos físicos apenas pioraria o problema. Uma vez mais, a ficção científica é esclarecedora, neste caso no trabalho de Charles Stross. “Accelerando” nos mostra um futuro em que aqueles que infringem direitos reservados são perseguidos por assassinos de aluguel, enquanto “Halting State” [16] descreve indivíduos furtivos conhecidos como “fabbers” (um diminutivo ou gíria para “fabricantes”) que se esgueiram por becos onde operam suas impressoras 3-D, sempre um passo além da lei.

No entanto, uma economia baseada em escassez artificial não é apenas irracional, é também desfuncional. Se todos estiverem constantemente sendo forçados a pagar por taxas de licenciamento, então eles precisarão de alguma maneira de ganhar dinheiro e isso gera um novo problema. O dilema fundamental do rentismo é o problema da demanda efetiva: como garantir que as pessoas sejam capazes de ganhar dinheiro suficiente para poderem pagar as taxas de licenciamento das quais o lucro privado dependeria? É claro, isso não é tão diferente do problema que confrontou o capitalismo Industrial – sobre como gerar consumidores com poder de compra o bastante para consumir os produtos industrializados e a demanda necessária para as fábricas continuarem produzindo – mas se torna mais severo quando o trabalho humano é cada vez mais espremido para fora do sistema, e os seres humanos se tornam supérfluos como elementos de produção, mesmo se ainda permanecerem necessários como consumidores. Então, que tipo de empregos ainda existiriam nessa economia?

Algumas pessoas ainda seriam necessárias para inventar novas coisas a serem replicadas, então restaria um lugar para uma pequena “classe criativa” de designers e artistas. E conforme suas criações se acumulassem, o número de coisas que poderiam ser replicadas rapidamente ultrapassaria vastamente o tempo e dinheiro disponíveis para aproveitá-las. A maior ameaça para os lucros de qualquer companhia não seriam o custo do trabalho ou de matérias-primas – ambos mínimos ou inexistentes – mas ao invés disso a perspectiva de que as licenças que elas possuíssem pudessem perder popularidade para as licenças dos competidores. Marketing e propaganda, então, continuariam a empregar números significativos de trabalhadores. Ao lado do pessoal de marketing, existiria também um exército de advogados, conforme os litígios atuais sobre patentes e infrações de direitos reservados crescessem para englobar todas as atividades econômicas. E finalmente, como em qualquer sociedade hierárquica, seria necessário um aparato de repressão para garantir que os pobres e oprimidos não tomassem de volta sua parte dos ricos e poderosos. Impor leis draconianas de propriedade intelectual precisará de grandes batalhões do que Samuel Bowles e Arjun Jayadev chamam de “mão-de-obra de guarda”: “os esforços do pessoal de monitoramento, guardas e militares (…) dirigidos não para a produção, mas para fazer cumprir as reivindicações decorrentes de trocas e a busca ou a prevenção de transferências unilaterais de propriedade.”

Não obstante, manter o pleno emprego em uma economia rentista seria um desafio constante. Não parece que as quatro áreas que acabamos de descrever poderiam substituir completamente todos os empregos perdidos para a automação. E mais, estes empregos são eles mesmos passíveis de inovações em redução de trabalho. O marketing pode ser realizado por meio de mineração de dados e algoritmos; grande parte dos negócios de rotina de advocacia pode ser substituída por software; o trabalho de guarda pode ser executado por drones de segurança ao invés de uma polícia humana. Mesmo parte do trabalho de invenção de produtos poderia um dia ser dado a computadores que possuam alguma inteligência artificial criativa rudimentar.

E se a automação falhar, a elite rentista pode colonizar o nosso ócio para extrair trabalho gratuito. O Facebook já invoca seus usuários a criar conteúdo gratuitamente, e a onda recente de “gameficação” sugere que as corporações estão muito interessadas em encontrar maneiras de transformar o trabalho de seus empregados em atividades que as pessoas acharão aprazíveis, e que portanto farão gratuitamente em seu próprio tempo livre. O cientista da computação Luis von Ahn, por exemplo, tem se especializado no desenvolvimento de “jogos com um propósito”, aplicações que se apresentam ao usuário final como diversões agradáveis enquanto também realizam uma tarefa computacional útil. Um dos jogos de von Ahn solicitava que usuários identificassem objetos em fotos, e os dados então alimentavam de volta um banco de dados que seria usado para pesquisar imagens. Esta linha de pesquisa evoca o mundo do romance Ender’s Game (“O Jogo do Exterminador”, Editora Devir), de Orson Scott, onde crianças lutam uma guerra interestelar remota através do que elas pensam serem video-games.

Tudo isso significa que a sociedade rentista provavelmente estaria sujeita a uma tendência persistente de desemprego, que a classe dirigente teria de encontrar algum jeito de enfrentar para manter o sistema unido e funcionando. Isto implica em realizar uma visão que o finado André Gorz tinha de uma sociedade pós-industrial: “a distribuição dos meios de pagamento precisam corresponder ao volume de riqueza socialmente produzida e não ao volume de trabalho executado.” (“Misérias do Presente, Riqueza do Possível”, Editora Annablume, 2004) Isso pode envolver taxação de lucros das empresas lucráveis e redistribuição de dinheiro de volta para os consumidores – possivelmente como uma renda garantida sem nenhuma exigência, e possivelmente em troca da execução de algum tipo de trabalho sem sentido, apenas para manter as pessoas ocupadas. Mas mesmo se a redistribuição fosse desejável do ponto de vista da classe como um todo, surgiria um problema de ação coletiva: qualquer companhia ou pessoa rica poderia se sentir tentada a avançar sobre os rendimentos dos outros, e, portanto, a resistir aos esforços de imposição de impostos redistributivos. O governo poderia também simplesmente imprimir dinheiro para dar à classe trabalhadora, mas a inflação resultante seria uma forma indireta de redistribuição e, assim, também enfrentaria resistência. Finalmente, existe a opção de financiar o consumo através do endividamento dos consumidores – mas, em um país como os EUA, leitores em seus vinte-e-poucos, trinta-e-poucos anos presumivelmente não precisam ser lembrados das limitações inerentes à essa solução.

Dados todos esse problemas, alguém pode perguntar por que a classe rentista se daria ao trabalho de tentar extrair lucro das pessoas, já que eles poderiam replicar qualquer coisa que quisessem. O que impediria que essa sociedade se dissolvesse no cenário comunista da sessão anterior? Poderia ser que ninguém tivesse licenças o suficiente para prover todas as suas necessidades, então todos precisariam de algum rendimento para pagar seus próprios custos de licenciamento. Você pode possuir o padrão de réplica para uma maçã, mas apenas ser capaz de fazer maçãs não é o bastante para sobreviver. Nesta leitura, a classe rentista seria tão somente aqueles que possuíssem licenças o bastante para cobrir todas as suas taxas de licenciamento.

Ou talvez, como observado no início, a classe dominante defendesse sua posição de privilégio para garantir poder sobre os outros àqueles no topo da sociedade dividida em classes. Isto sugere outra solução para o problema de desemprego do rentismo: contratar pessoas para executar serviços pessoais poderia se tornar uma marca de status, mesmo se a automação tornasse isso desnecessário, estritamente falando. A tão proclamada ascensão da economia de serviços evoluiria para uma versão futurista da Inglaterra do século XIX ou partes da Índia atual, onde a elite pode se dar o luxo de contratar um grande número de serviçais.

Mas esta sociedade pode persistir apenas enquanto a maioria da população aceitar a legitimidade de sua hierarquia de dominação. Talvez o poder da ideologia seja forte o bastante para induzir as pessoas a aceitarem o estado de coisas descrito aqui; ou talvez o povo comece a se perguntar por que a riqueza do conhecimento e da cultura estaria sendo mantida cercada por leis restritivas quando, para usar um slogan popular recentemente, “outro mundo é possível”, para além do regime de escassez artificial.

Igualitarismo e Escassez: Socialismo

Nós já vimos que a combinação de produção automatizada e recursos abundantes nos daria ou a utopia pura do comunismo ou a distopia absurda do rentismo; mas e se a energia e os recursos permanecessem escassos? Neste caso, chegaríamos em um mundo caracterizado simultaneamente pela abundância e pela escassez, em que a libertação em relação à produção se daria lado a lado com uma intensificação do planejamento e administração dos insumos para essa produção. A necessidade de controlar o trabalho ainda desapareceria, mas a necessidade de gerenciar a escassez permaneceria.

A escassez nas entradas físicas para a produção precisa ser compreendida como englobando bem mais do que mercadorias particulares como petróleo ou minério de ferro – os efeitos malignos do capitalismo sobre o meio-ambiente ameaçam gerar danos irreversíveis sobre os climas e ecossistemas dos quais depende grande parte da nossa economia atual. As mudanças climáticas já começaram a causar estragos no sistema global de alimentação, e gerações futuras poderão olhar para a variedade de gêneros alimentícios disponível hoje em dia como uma Era de Ouro insustentável. (Gerações anteriores de escritores de ficção científica às vezes imaginavam que um dia consumiríamos toda a nossa nutrição na forma de pílulas insípidas; talvez ainda venhamos a fazer isso por necessidade.) E sob as projeções mais severas, muitas áreas que hoje são densamente povoadas podem se tornar inabitáveis, impondo sobre os nossos descendentes custos severos em realocações e reconstruções.

No nosso terceiro futuro, então, ninguém precisaria trabalhar e ainda assim as pessoas não seriam livres para consumir tanto quanto quisessem. Algum tipo de governo seria necessário, e o comunismo puro estaria excluído como uma possibilidade; o que teríamos, ao invés disso, seria uma versão de socialismo, e alguma forma de planejamento econômico. Contrastando com os planos do século XX, porém, os do futuro de recursos restritos estarão mais preocupados em gerenciar o consumo, ao invés da produção – que se daria, nós ainda assumimos, através do replicador; a tarefa seria administrar os insumos que o alimentariam.

Isso pode parecer menos que promissor, afinal, o consumo foi precisamente a área em que o planejamento no estilo soviético se revelou mais deficiente. Uma sociedade capaz de se armar para a guerra com os nazistas, mas que depois é objeto de carências sem fim e filas para o pão, não parece um padrão muito inspirador. No entanto, a verdadeira lição da URSS e de seus imitadores é que o tempo da planificação ainda não havia chegado – e quando ele finalmente começou a chegar, a esclerose burocrática e as deficiências políticas do sistema soviético se provaram incapazes de acomodá-lo. Nos anos 50 e 60, economistas soviéticos tentaram heroicamente reconstruir sua economia em uma forma mais funcional – uma das principais figuras neste esforço foi o vencedor do prêmio Nobel Leonid Kantorovich, cuja história está contada de forma ficcional no livro de Francis Spufford, “Red Plenty” (algo como “abundância vermelha”). O esforço encalhou não por que o planejamento fosse impossível em princípio, mas por que era tecnicamente e politicamente impossível na URSS de seu tempo. Tecnicamente, por que suficiente poder computacional ainda não estava disponível, e politicamente por que a elite burocrática soviética não intencionava apartar-se dos poderes e privilégios que lhes eram garantidos sob o sistema existente.

Mas os esforços de Kantorovich, e de teóricos contemporâneos do planejamento como Paul Cockshott e Allin Cottrell, sugerem que alguma forma de planejamento eficiente e democrático é possível. E isso será necessário em um mundo de recursos escassos: embora a produção privada capitalista tenha sido muito bem sucedida em incentivar a inovação tecnológica de economia de mão de obra, ela tem se provado terrível na conservação do meio-ambiente ou na racionalização de recursos escassos. Mesmo em um mundo pós-capitalista, pós-trabalho, algum tipo de coordenação seria necessária para garantir que os indivíduos não tratem a Terra de uma maneira que seja, no somatório, insustentável. Seria preciso, como disse Michael Löwy, de algum tipo de “planejamento democrático global” baseado no debate democrático e pluralista ao invés de dirigido por burocratas.

Um distinção precisa ser feita, porém, entre planejamento democrático e uma economia completamente sem-mercado. Uma economia socialista poderia empregar o planejamento racional enquanto ainda comportasse trocas de algum tipo no mercado, juntamente com dinheiro e preços. Essa, de fato, foi uma das sacadas de Kantorovich; ao invés de se livrar dos sinais de preço, ele queria tornar os preços em mecanismos para transformar metas de produção planejada em realidades econômicas. Tentativas atuais de colocar um preço em emissões de carbono através de esquemas “cap-and-trade” apontam nessa direção: enquanto elas usam o mercado como um mecanismo coordenado, elas são também uma forma de planejamento, já que o passo chave é a decisão, fora do mercado, sobre qual nível de emissões de carbono é aceitável. Essa abordagem poderia parecer bem diferente do que as atuais, se generalizada e implementada sem relações capitalistas de propriedade e desigualdades de riqueza.

Suponha que todos recebessem um salário, não como um retorno pelo trabalho, mas como um Direito Humano. Este salário não compraria o produto do trabalho de outras pessoas, mas, ao invés disso, o direito de usar uma certa quantidade de energia e de recursos quando alguém fosse utilizar os replicadores. Mercados poderiam se desenvolver na medida em que as pessoas escolhessem trocar um tipo de autorização de consumo por outra, mas isso seria o que o sociológo Erik Olin Wright chama de “capitalismo consentido entre adultos”, ao invés da participação involuntária no trabalho assalariado motivada pela ameaça da fome.

Dada a necessidade de determinar e de acompanhar os níveis estáveis de consumo – e deste modo, determinar preços – o Estado não poderia desaparecer, como sob o cenário comunista. E onde há escassez, com certeza haverá conflitos políticos, mesmo se já não fossem conflitos de classe. Conflitos entre localidades, entre gerações, entre aqueles que estariam mais preocupados com a saúde do meio-ambiente à longo-prazo e aqueles que prefeririam um maior consumo material no curto prazo – nenhum deles seria fácil de se resolver. Porém, teríamos pelo menos saído do outro lado do capitalismo como uma sociedade democrática, e mais ou menos em unidade.

Hierarquia e Escassez: Exterminismo

Mas se não chegarmos nesse ponto como iguais, e os limites ambientais continuarem pressionando contra nós, chegaríamos ao quarto e mais perturbador dos nossos quatro possíveis futuros. De certo modo, ele lembra o comunismo que discutimos no início – mas seria um comunismo para poucos.

A verdade paradoxal sobre aquela elite global que aprendemos a chamar de “O Um Porcento” é que, embora eles sejam definidos pelo seu controle de uma enorme extensão da riqueza monetária mundial, eles são ao mesmo tempo o fragmento da humanidade cujas vidas diárias são menos dominadas pelo dinheiro. Como escreveu Charles Stross, os muito ricos habitam uma existência em que a maioria dos bens materiais são, na prática, gratuitos – ou seja, sua riqueza é tão grande em relação ao preço da comida, habitação, viagens, e outras amenidades, que eles raramente precisam considerar o preço de qualquer coisa. O que eles quiserem, podem ter.

Isso significa que para os muito ricos, o mundo já é algo como o comunismo descrito anteriormente. A diferença, é claro, é que sua condições pós-escassez é possibilitada não apenas por máquinas mas pelo trabalho da classe trabalhadora global. Contudo, uma visão otimista dos desenvolvimentos futuros – o futuro que descrevi como comunismo – é que em algum momento nós chegaríamos em um estado em que todos seríamos, em certo sentido, como o Um Porcento. Como na famosa citação de William Gibson, “o futuro já está aqui, só que distribuído de maneira desigual.”

Mas e se os recursos e a energia forem simplesmente escassos demais para permitir que todos gozem do padrão de vida material dos ricos atuais? E se chegarmos a um futuro que já não precisasse do trabalho das massas proletárias na produção, mas que fosse incapaz de prover a todos com um padrão arbitrariamente alto de consumo? Se chegarmos em tal mundo como uma sociedade igualitária, então a resposta seria o regime socialista de conservação compartilhada descrito na sessão anterior. Se, no entanto, ao invés, nós permanecermos como uma sociedade polarizada entre uma elite privilegiada e uma massa oprimida, então a trajetória mais plausível levaria a algo muito mais obscuro; eu a chamarei pelo termo que E. P. Thompson usou para descrever uma distopia diferente, durante o pico da Guerra Fria: “Exterminismo”.

O grande perigo imposto pela automação da produção, no contexto de um mundo de hierarquia e de recursos escassos, é que, do ponto de vista das elites dominantes, ela torna supérflua a grande massa do povo. Isso está em contraste com o capitalismo, onde o antagonismo entre capital e trabalho é caracterizado por uma luta de interesses e por uma relação de dependência mútua: os trabalhadores dependem dos capitalistas já que eles mesmos não controlam os meios de produção, enquanto os capitalistas precisam de trabalhadores para operar suas fábricas e lojas. Como na letra de “Solidarity Forever” (“Solidariedade para Sempre”): “Eles tomaram incontáveis milhões que não labutaram para receber/Mas sem nossos cérebros e músculos, nem uma simples engrenagem pode virar.” Com a ascensão dos robôs, o segundo verso deixa de ser verdade.

A existência de uma ralé empobrecida e economicamente supérflua impõem um grande perigo para a classe dominante, que naturalmente temerá uma iminente expropriação; confrontada com esta ameaça, alguns cursos de ação se apresentarão diante dela. As massas podem ser compradas por algum grau de redistribuição de recursos, enquanto os ricos compartilharem sua riqueza na forma de programas de bem-estar social, pelo menos se as restrições de recursos não forem muito apertadas. Mas além de potencialmente reintroduzir escassez na vida dos ricos, esta solução é passível de conduzir para uma onda sempre crescente de demandas por parte das massas, fazendo assim assomar novamente o espectro da expropriação. Isso foi essencialmente o que aconteceu no pico da onda do Estado de Bem-Estar Social, quando os chefes começaram a temer que tanto os lucros quanto o controle sobre o ambiente de trabalho estivessem escorrendo de suas mãos.

Se comprar a multidão enfurecida não for uma estratégia sustentável, outra opção seria simplesmente fugir e se esconder dela. Essa é a trajetória do que o sociólogo Bryan Turner chama de “sociedade de enclave”, uma ordem em que “governos e outras agências buscam regular espaços e, onde for necessário, imobilizar fluxos de pessoas, bens e serviços” por meio de “muros, barreiras burocráticas, exclusões legais e registros.” Comunidades muradas, ilhas privadas, guetos, prisões, paranoia terrorista, quarentenas biológicas; juntos, estes se somam em um gulag global invertido, onde os ricos viveriam em pequenas ilhas de riqueza espalhadas por um oceano de miséria. Em “Tropic of Chaos” (“Trópico do Caos”), Christian Parenti defende a tese de que já estamos construindo essa nova ordem, conforme as mudanças climáticas acarretam o que ele chama de “convergência catastrófica” de destruição ecológica, desigualdade econômica, e falência de Estados. O legado do colonialismo e do neoliberalismo é que os países ricos, junto das elites dos países pobres, têm facilitado uma desintegração em violência anárquica, com várias tribos ou facções políticas se enfrentando pelos frutos decrescentes de ecossistemas danificados. Diante dessa realidade sombria, muitos dos ricos – o que, em termos globais, também inclui muitos trabalhadores nos países ricos – se resignam a se embarricar em suas fortalezas, protegidos por drones e empreiteiros militares privados. A mão de obra de guarda, que encontramos na sociedade rentista, reaparece aqui em uma forma ainda mais malévola, com alguns poucos sortudos empregados como executores e protetores para os ricos.

Mas este também seria um equilíbrio insustentável, pela mesma razão básica que comprar as massas o seria: Enquanto existirem as hordas mantidas na miséria, existe o risco de que um dia possa se tornar impossível mantê-las distantes. Uma vez que o trabalho em massa tenha sido transformado em supérfluo, uma solução final espreita: uma guerra genocida dos ricos contra os pobres. Muitos têm chamado “O Preço do Amanhã”, estrelado por Justin Timberlake, de um “filme marxista” – mas ele é mais precisamente uma parábola do caminho para o exterminismo. No filme, uma pequena classe dominante literalmente vive para sempre em seus enclaves murados através de tecnologia genética, enquanto todos os outros são programados para morrer aos 25 anos, a menos que possam implorar, emprestar ou roubar mais tempo. A única coisa poupando os trabalhadores é que os ricos ainda precisam de seu trabalho em algum nível; quando essa necessidade expirar, presumivelmente também expirará a classe trabalhadora em si.

Daí o termo “exterminismo” como uma descrição para esse tipo de sociedade. Tal destino genocida pode parecer um barbarismo remoto, digno de vilões de histórias em quadrinhos; talvez seja irracional pensar que um mundo cicatrizado pelos holocaustos do século XX poderia novamente afundar em tamanha depravação. No entanto, em um país como os Estados Unidos uma série de presidentes vem casualmente ordenando a execução de inocentes no estrangeiro, e o assassinato de cidadãos estadunidenses sem nem mesmo a pretensão do devido processo, sob amplos aplausos liberais.

Misturando os cenários

Estas quatro visões são tipos abstratos ideais, essências platônicas de sociedades. Elas deixam de fora muitos dos detalhes complexos, e ignoram a realidade onde escassez-abundância e igualdade-hierarquia não são simples dicotomias mas escalas com muitas possibilidades de gradação entre esses extremos. Minha inspiração, no entanto, ao pincelar estes retratos simplificados, foi o modelo de uma sociedade puramente capitalista que Marx perseguiu em O Capital: um ideal que nunca pode ser perfeitamente refletido nas montagens complexas da História Econômica real, mas que ilumina elementos únicos e fundacionais de uma ordem social específica. Os socialismos e os barbarismos descritos aqui deveriam ser pensados como caminhos pelos quais a humanidade pode seguir, mesmo se forem destinos que nunca atingiremos. Com algum conhecimento do que nos espera no final de cada estrada, talvez sejamos mais capazes de evitar tomar a direção errada.

No artigo abaixo, escrito em 2011 (e cujo sucesso inspirou a expansão dessas ideias no livro “Quatro futuros: a vida após o capitalismo“, o primeiro lançamento da coleção jacobina em parceria com a Autonomia Literária), Peter Frase tenta imaginar as possibilidades para nosso futuro em comum após o fim do capitalismo – partindo dos enormes avanços tecnológicos atuais e dos mais prováveis para as próximas décadas, assumindo a brutal redução da necessidade de trabalho humano na produção de mercadorias. O centro do argumento é que se chegarmos nesse ponto, o aspecto da sociedade vai depender basicamente de dois eixos principais: das futuras condições materiais (o impacto das mudanças climáticas e a escassez ou abundância de recursos naturais e de fontes de energia limpa para os sistemas automatizados) e políticas (mais igualdade ou mais hierarquia, dependendo do sucesso ou do fracasso dos esforços das esquerdas em domar a desigualdade e as hierarquias da sociedade atual). Da combinação de possibilidades nesses dois eixos temos os quatro futuros que o autor descreve, com o apoio de imagens da ficção científica e buscando as características principais de cada futuro em aspectos já observados em nossa sociedade atual: Igualdade e Abundância (“Comunismo”), Igualdade e Escassez (“Socialismo”), Hierarquia e Abundância (“Rentismo”), Hierarquia e Escassez (“Exterminismo”) – basicamente, “dois socialismos” e “duas barbáries”. Tratam-se de tipos ideais, de versões limites, de horizontes que provavelmente nunca acontecerão como versões “puras”, mas com os quais podemos refletir para imaginar o que podemos acabar construindo no caminho para cada um deles.

Frase enfatiza que escreveu o livro como resposta aos muitos textos e livros que têm surgido com uma visão tecnocrática sobre as consequências da automação – como se ela fosse, por si só, gerar um mundo de mais liberdade e de bem-estar para todos. A mensagem é clara: os benefícios esperados não são automáticos, eles dependem de outras variáveis, principalmente dos efeitos das mudanças climáticas e do resultado da luta política no núcleo do capitalismo (a famosa luta de classes entre os donos dos meios de produção e as pessoas que precisam vender seu tempo de trabalho a eles).

Em seu discurso para os acampados no Occupy Wall Street no Parque Zuccotti em 2011, Slavoj Zizek lamentou que “é fácil imaginar o fim do mundo, mas não conseguimos imaginar o fim do capitalismo.” É a citação de uma frase que Fredric Jameson disse alguns anos atrás, quando a hegemonia do neoliberalismo ainda parecia absoluta. Mesmo assim, a mera existência do Occupy Wall Street sugere que recentemente o fim do capitalismo se tornou um pouco mais fácil de se imaginar. De início essa imagem tomou uma forma ameaçadora e distópica: no pico da crise financeira, com a economia global parecendo em colapso completo, parecia que o fim do capitalismo poderia ser o início de um período de violência anárquica e miséria. Mais recentemente, porém, os protestos que se espalharam pelo globo, do Cairo a Madri, de Madison a Wall Street deram à esquerda alguma razão para aumentar timidamente suas esperanças de um futuro melhor após o capitalismo.

Uma coisa de que podemos ter certeza é que o capitalismo vai acabar – talvez não tão em breve, mas provavelmente num futuro não muito distante. A humanidade nunca conseguiu criar um sistema social eterno, no fim das contas, e o capitalismo é uma ordem notavelmente mais precária e volátil que a maioria das que o precederam. A questão, então, é o que virá depois. Rosa Luxemburgo, reagindo ao início da I Guerra Mundial, citou uma frase de Engels: “A sociedade burguesa se encontra em uma encruzilhada, ou entra em transição para o socialismo ou regride para a barbárie.” Nesse espírito, ofereço um experimento de reflexão, uma tentativa de divisar nossos possíveis futuros. Estes são alguns dos socialismos que podemos alcançar se uma esquerda ressurgente tiver sucesso, ou os barbarismos aos quais podemos ser lançados se falharmos.

Muito da literatura sobre economias pós-capitalistas se preocupa com o problema de como gerenciar o trabalho na ausência de chefes capitalistas. Porém, começarei assumindo que já teremos nos livrado desse problema, para iluminar melhor outros aspectos da questão. Isso pode ser feito simplesmente extrapolando a tendência capitalista rumo a uma automação sempre crescente, que torna a produção sempre mais eficiente enquanto simultaneamente desafia a capacidade do sistema de criar empregos – e, assim, de sustentar a demanda para o que é produzido. Esse tema tem ressurgido recentemente no pensamento burguês: em Setembro de 2011, Farhad Manjoo escreveu para a revista Slate uma longa série de artigos sobre “The Robot Invasion” (“A Invasão Robô”), e pouco depois dois economistas do MIT publicaram “Race Against The Machine” (“Corrida Contra A Máquina”), um livro eletrônico em que argumentam que a automação estaria rapidamente tomando muitas das áreas que até recentemente serviram como os maiores motores para a criação de empregos na economia capitalista. De fábricas automotivas completamente automáticas a computadores que podem diagnosticar condições de saúde, a robotização está avançando não apenas sobre a manufatura, mas sobre grande parte do setor de serviços também.

Levada ao seu limite lógico, esta dinâmica nos traria ao ponto onde a economia não precisará de nenhum trabalho humano. Isso não traria automaticamente o fim do trabalho assalariado, como tem sido falsamente previsto inúmeras vezes como resposta ao desenvolvimento tecnológico. No entanto, isso significa que as sociedades humanas irão encarar cada vez mais a possibilidade de libertar as pessoas do trabalho involuntário. Se vamos agarrar essa oportunidade, e como faremos isso, dependerá de dois fatores principais, um material e um social. A primeira questão é sobre a escassez de recursos: a habilidade de encontrar fontes de energia baratas, de extrair ou reciclar matérias-primas, e em geral, de depender da capacidade da Terra para prover um alto padrão de vida material para todos. Uma sociedade que possua tanto tecnologias de substituição de mão de obra quanto recursos abundantes poderia sobrepujar a escassez de uma maneira completa que uma sociedade que possua apenas o primeiro elemento não poderia. A segunda questão é política: que tipo de sociedade seremos? Uma ordem em que todas as pessoas são tratadas como seres livres e iguais, com um direito igualitário de compartilhar da riqueza da sociedade? Ou uma ordem hierárquica em que uma elite domina e controla as massas e seu acesso aos recursos sociais?

Existem então quatro combinações lógicas dessas duas oposições, abundância de recursos vs. escassez e igualitarismo vs. hierarquia. Para colocar as coisas em termos de um marxismo um tanto vulgar, o primeiro eixo dita a base econômica do futuro pós-capitalista, enquanto o segundo pertence à superestrutura sócio-política. Dois desses possíveis futuros são “socialismos” (e apenas um deles eu chamarei por esse nome) enquanto os outros dois são sabores contrastantes de “barbarismos”.

Igualitarismo e Abundância: Comunismo

Há uma famosa passagem no terceiro volume d’O Capital, em que Marx distingue entre um “Reino da Necessidade” e um “Reino da Liberdade”. No reino da necessidade nós precisamos “lutar com a natureza para satisfazer [nossos] desejos, para manter e reproduzir [nossa] vida”, através do trabalho físico na produção. Este reino da necessidade, Marx diz, existe “em todas as formações sociais e sob todos os possíveis modos de produção”, presumivelmente incluindo o socialismo. O que distingue o socialismo, então, é que a produção é racionalmente planejada e democraticamente organizada, ao invés de operar sob os caprichos do capitalista ou do mercado. Para Marx, entretanto, este nível da sociedade não era o objetivo real da revolução, mas meramente uma pré-condição para “aquele desenvolvimento da energia humana que é um fim em si mesmo, o verdadeiro reino da liberdade, que entretanto, só pode florir com este reino da necessidade como sua base.”

Em outros lugares, Marx sugere que um dia poderemos nos libertar até mesmo do reino da necessidade. Na “Crítica do Programa de Gotha”, ele imagina que:

“Em uma fase mais alta da sociedade comunista, depois que tenham desaparecido a subordinação escravizadora do indivíduo à divisão do trabalho, e com ela também a antítese entre o trabalho mental e físico; depois que o trabalho tenha se tornado não apenas um meio de vida mas o principal desejo da vida; depois que as forças produtivas tenham também aumentado com um amplo e completo desenvolvimento do indivíduo, e que todos os frutos da riqueza co-operativa fluam mais abundantemente – só então o estreito horizonte do direito burguês poderá ser riscado completamente e a sociedade poderá inscrever em seus cartazes: De cada um segundo sua habilidade, a cada um segundo suas necessidades!”

Os críticos de Marx têm frequentemente voltado esta passagem contra ele, a retratando como uma utopia irremediavelmente improvável. Que possível sociedade poderia ser tão produtiva que os humanos poderiam se libertar inteiramente da obrigação de fazer algum tipo de trabalho involuntário e insatisfatório? E ainda assim a promessa da ampla difusão da automação é exatamente que ela poderia decretar tal libertação, ou pelo menos aproximar-nos dela – se, claro, encontrarmos uma maneira de lidar com as necessidades de geração de energia e de obtenção de recursos. Mas desenvolvimentos tecnológicos recentes têm ocorrido não apenas na produção de mercadorias, mas também na geração da energia necessária para operar as fábricas automáticas e as impressoras 3-D do futuro. Daí um possível futuro pós-escassez combina tecnologias de economia de mão de obra com uma alternativa ao atual regime de energia, que no final está limitado pela escassez física e pela destruição ecológica dos combustíveis fósseis. Essas condições passam longe de estarem garantidas, mas existem indicadores promissores. Os custos de produção e de operação de painéis solares, por exemplo, vem caindo dramaticamente nas últimas décadas. Na trajetória atual eles podem se tornar mais baratos que nossas fontes de eletricidade atuais em poucos anos. Se energia barata e automação forem combinadas com métodos de fabricação eficientes ou reciclagem de matérias-primas, então nós realmente deixamos para trás “a Economia” como um mecanismo social de gerenciamento da escassez. O que nos espera além desse horizonte?

Não é que todo trabalho cessaria, no sentido em que todos apenas nos deitaríamos em dissipação e torpor. Como Marx coloca, “[…] quando o trabalho tiver se tornado não apenas um meio de vida mas o principal desejo da vida.” Qualquer atividade ou projetos em que tomássemos parte, o faríamos por que os acharíamos inerentemente satisfatórios, não por que precisaríamos de um salário ou por que devêssemos nossas horas mensais para a cooperativa. Isto não é algo tão implausível, considerando o grau em que decisões sobre o trabalho já são guiadas por considerações não-materiais, entre aqueles que são privilegiados o bastante para ter essa opção: milhões de pessoas escolhem ir para a Universidade, fazer serviço social, ou começar pequenas fazendas orgânicas, mesmo quando carreiras bem mais lucrativas estão abertas a elas.

A derrocada do trabalho assalariado pode parecer hoje um sonho distante. Mas houve um tempo – antes do movimento trabalhista recuar em suas demandas por menos horas de trabalho, e antes da estagnação e reversão da longa tendência rumo a semanas de trabalho mais curtas – em que algumas pessoas realmente se preocupavam sobre o que faríamos depois de libertos do trabalho. Em um ensaio sobre as “Possibilidades Econômicas para Nossos Netos”, John Maynard Keynes previu que dentro de poucas gerações, “os homens se depararão com seu problema real e permanente – como usar sua liberdade em relação às preocupações econômicas que o pressionam; como ocupar o tempo livre; que Ciência ou interesses o apetecerão, para viver de maneira sábia, agradável e boa.” E em uma discussão em 1956, Max Horkheimer começa por casualmente comentar com Theodor Adorno que “hoje em dia temos o suficiente em relação a forças produtivas; é óbvio que poderíamos suprir o mundo inteiro com bens e poderíamos então tentar abolir o trabalho como uma necessidade para os seres humanos.”

Keynes e Adorno viviam em um mundo em que a indústria parecia possível apenas em uma escala muito grande, seja em fábricas capitalistas ou em empreendimentos estatais; aquela forma de indústria implica hierarquia, não importa em que formação social ela esteja inserida. Contudo, recentes avanços tecnológicos sugerem a possibilidade de retorno a uma estrutura menos centralizada, sem reduzir drasticamente os padrões materiais de sobrevivência: a proliferação de impressoras 3-D e “laboratórios de fabricação” em pequena escala (também conhecidos como espaços de “makers“) está cada vez mais possibilitando a redução da escala de pelo menos algumas manufaturas sem sacrificar completamente a produtividade. Assim, na medida em que algum trabalho humano ainda fosse necessário na produção em nosso imaginado futuro comunista, ele poderia tomar a forma de pequenos coletivos ao invés de firmas dirigidas por capitalistas ou pelo Estado.

Mas deixar para trás o trabalho assalariado economicamente significa também deixá-lo para trás socialmente, e isso acarreta mudanças profundas em nossas prioridades e em nosso estilo de vida. Se queremos imaginar um mundo onde o trabalho não é mais uma necessidade, será mais frutífero beber da ficção do que da teoria social. De fato, muitas pessoas já estão familiarizadas com a utopia de um comunismo pós-escassez, por que ele foi representado em um dos trabalhos mais familiares da cultura popular: Star Trek. A economia e a sociedade daquele programa estão baseadas em dois elementos técnicos. Um é a tecnologia do “replicador”, que é capaz de materializar qualquer objeto do nada, com um simples pressionar de um botão; o outro é uma fonte de energia aparentemente inesgotável (ou próxima disso), descrita vagamente, que alimenta os replicadores e tudo o mais no programa.

O aspecto comunista do universo de Star Trek é frequentemente obscurecido por que os filmes e as séries de TV estão centradas na hierarquia militar da Starfleet, que explora a galáxia e entra em conflito com raças alienígenas. Mas mesmo essa parece ser uma hierarquia escolhida voluntariamente, atraindo aqueles que buscam uma vida de aventura e exploração; na medida em que vislumbramos a vida civil, ela parece não ser incomodada com hierarquia ou compulsão. E na medida em que o programa se distancia da utopia comunista, é por que os roteiristas introduzem ameaças externas de raças alienígenas hostis ou recursos escassos para produzir tensão dramática.

Não é necessário conjurar naves espaciais e alienígenas para imaginar as tribulações de um futuro comunista, no entanto. O romance “Down and Out in the Magic Kingdom” (“O Fundo do Poço no Reino Encantado”) de Cory Doctorow, imagina um mundo pós-escassez que se localiza em uma extrapolação reconhecível dos Estados Unidos atuais. Assim como em Star Trek, a escassez material foi superada neste mundo. Mas Doctorow entende que dentro de sociedades humanas, certos bens imateriais serão sempre inerentemente escassos: reputação, respeito, estima entre os pares. Daí que o livro gira em torno das tentativas de vários personagens de acumular “whuffies”, que são um tipo de pontos virtuais que representam a boa vontade que você acumulou dos outros. Os whuffies, por sua vez, são usados para determinar quem terá autoridade em qualquer empreendimento voluntário coletivo – assim como, no romance, administrar a Disneylândia.

O valor do livro de Doctorow, em contraste com Star Trek, é que ele trata um mundo pós-escassez como tendo as suas próprias hierarquias e conflitos, ao invés de um mundo em que todos vivessem em perfeita harmonia e onde a política tivesse chegado a uma paralização. A reputação, assim como o capital, pode ser acumulada de uma maneira desigual e auto-perpetuante, uma vez que aqueles que já são populares ganham a habilidade de fazer coisas que atraiam para si mais atenção e os faça mais populares. Tais dinâmicas já podem ser observadas hoje, conforme blogs e outras mídias sociais passam a serem capazes de determinar quem consegue atenção e quem não consegue, de uma forma que não é completamente uma função de quem tem dinheiro para gastar. Organizar a sociedade de acordo com quem tem mais “curtidas” no Facebook com certeza teria certos inconvenientes, para dizer o mínimo, mesmo quando tiramos essa ideia de seu invólucro capitalista.

No entanto, se não é a visão de uma sociedade perfeita, esta versão do comunismo é pelo menos um mundo em que o conflito não é mais baseado na oposição entre trabalhadores assalariados e capitalistas, ou na luta por recursos escassos. É um mundo em que, no fim das contas, as coisas não se resumem a dinheiro. Uma sociedade comunista certamente teria hierarquias de status – como as têm todas as sociedades, assim como as têm o capitalismo. Mas no capitalismo, todas as hierarquias de status tendem a estarem alinhadas, ainda que não perfeitamente, com uma hierarquia de status mestra: a acumulação de capital e de dinheiro. O ideal de uma sociedade pós-escassez é que os vários tipos de estima sejam independentes, para que a estima em que alguém é mantido como um músico seja independente daquela que alguém atinge como ativista político, e onde ninguém possa usar um tipo de status para comprar outro. De certa forma, então, não faz sentido nos referirmos a esta como sendo uma configuração “igualitária”, já que não seria um mundo sem hierarquias mas um com muitas hierarquias, nenhuma das quais seria superior às outras.

Hierarquia e Abundância: Rentismo

Dadas as premissas técnicas da automação completa e de energia inesgotável, a utopia do Star Trek de um comunismo puro se torna uma possibilidade, mas dificilmente inevitável. A elite burguesa do presente não possui apenas acesso privilegiado a bens materiais escassos,no fim das contas; eles também gozam de um status exaltado e de poder social sobre as massas trabalhadoras, que não devem ser menosprezados como fontes de motivação capitalista. Na verdade ninguém consegue gastar um bilhão de dólares em si mesmo, afinal, e ainda assim existem administradores de fundos de cobertura que ganham esse tanto em um único ano e então voltam em busca de mais. Para tais pessoas, o dinheiro é uma fonte de poder sobre os outros, um gerador de status, e uma forma de manter um placar – na realidade, não é tão diferente dos whuffies de Doctorow, exceto que esta é uma forma de status que depende da privação material de outras pessoas. É portanto de se esperar que mesmo que o trabalho pudesse se tornar supérfluo na produção, as classes dominantes se esforçariam para preservar um sistema baseado em dinheiro, lucro, e poder de classe.

A forma embrionária de poder de classe em uma economia pós-escassez pode ser encontrada em nossos sistemas de leis de propriedade intelectual. Enquanto defensores contemporâneos da propriedade intelectual gostam de falar dela como se fosse amplamente análoga a outros tipos de propriedade, na verdade ela é baseada em um princípio diferente. Como observam os economistas Michele Boldrin e David K. Levine, os direitos de propriedade intelectual vão além da concepção tradicional de propriedade. Eles não garantem apenas “seu direito de controlar sua cópia da ideia”, da maneira que protegeriam seu direito de controlar seus sapatos ou sua casa; ao invés disso, eles dão ao detentor dos direitos a habilidade de dizer aos outros como usar as cópias de uma ideia que “pertence” a ele. Como Boldrin e Levine colocam, “esse não é um direito ordinariamente ou automaticamente garantido aos detentores de outros tipos de propriedades. Se eu produzo um copo de café, eu tenho o direito de escolher se o venderei ou não a você ou se eu mesmo vou bebê-lo, mas meu direito de propriedade não é automaticamente um direito de tanto te vender um copo de café quanto de te dizer como você deve bebê-lo.”

A mutação da forma de propriedade, do real para o intelectual, cataliza a transformação da sociedade em algo que não é reconhecível como capitalismo, mas que ainda assim é tão desigual quanto. O capitalismo, em suas raízes, não é definido pela presença de capitalistas, mas pela existência de capital, o que por sua vez é inseparável do processo de produção de mercadorias através do trabalho assalariado – dinheiro->capital->dinheiro. Quando o trabalho assalariado desaparece, a classe dirigente pode continuar a acumular dinheiro apenas se retiver a habilidade de se apropriar de um fluxo de rendas, advindo de seu controle sobre a propriedade intelectual. Daí emerge uma sociedade rentista, ao invés de uma sociedade capitalista.

Suponha, por exemplo, que toda a produção seja feita por meio dos replicadores do Star Trek. Para ganhar dinheiro vendendo itens replicados, de alguma forma as pessoas teriam de serem proibidas de simplesmente fabricar o que quisessem de graça, e essa é a função da propriedade intelectual. Um replicador estaria disponível apenas à partir da companhia que te licenciaria o direito de usá-lo, já que qualquer um que quisesse te dar um replicador ou mesmo fazer um novo com seu próprio replicador estaria violando os termos de sua licença. Mais importante, toda vez que você fizesse algo com seu replicador, você precisaria pagar uma taxa de licenciamento para quem quer que seja que detivesse os direitos para aquela coisa em particular. Neste mundo, se o Capitão Jean-Luc Picard de Star Trek quisesse replicar seu querido “chá, Earl Grey, quente”, ele teria de pagar à companhia que detém os direitos reservados para o padrão do replicador do chá Earl Grey quente.

Isso resolve o problema de como manter empresas visando lucro, pelo menos na superfície. Qualquer um que tentasse suprir suas necessidades à partir de um replicador sem pagar o cartel de direitos reservados se tornaria um fora-da-lei, como os compartilhadores de arquivos online de hoje em dia. Apesar de seu absurdo, esse arranjo provavelmente teria defensores entre os críticos contemporâneos da cultura de compartilhamento pela Internet; “You Are Not a Gadget” de Jaron Lanier (na versão brasileira, “Gadget: Você não é um aplicativo!”, Editora Saraiva), por exemplo, clama explicitamente pela imposição de uma “escassez artificial” de conteúdo digital com a intenção de restaurar o seu valor. As consequências de tais argumentos já estão aparentes nos processos movidos pela indústria musical contra desafortunados baixadores de mp3, e na intensificação contínua da vigilância estatal sob a guisa de combate à pirataria. A extensão desse regime para a micro-fabricação de objetos físicos apenas pioraria o problema. Uma vez mais, a ficção científica é esclarecedora, neste caso no trabalho de Charles Stross. “Accelerando” nos mostra um futuro em que aqueles que infringem direitos reservados são perseguidos por assassinos de aluguel, enquanto “Halting State” [16] descreve indivíduos furtivos conhecidos como “fabbers” (um diminutivo ou gíria para “fabricantes”) que se esgueiram por becos onde operam suas impressoras 3-D, sempre um passo além da lei.

No entanto, uma economia baseada em escassez artificial não é apenas irracional, é também desfuncional. Se todos estiverem constantemente sendo forçados a pagar por taxas de licenciamento, então eles precisarão de alguma maneira de ganhar dinheiro e isso gera um novo problema. O dilema fundamental do rentismo é o problema da demanda efetiva: como garantir que as pessoas sejam capazes de ganhar dinheiro suficiente para poderem pagar as taxas de licenciamento das quais o lucro privado dependeria? É claro, isso não é tão diferente do problema que confrontou o capitalismo Industrial – sobre como gerar consumidores com poder de compra o bastante para consumir os produtos industrializados e a demanda necessária para as fábricas continuarem produzindo – mas se torna mais severo quando o trabalho humano é cada vez mais espremido para fora do sistema, e os seres humanos se tornam supérfluos como elementos de produção, mesmo se ainda permanecerem necessários como consumidores. Então, que tipo de empregos ainda existiriam nessa economia?

Algumas pessoas ainda seriam necessárias para inventar novas coisas a serem replicadas, então restaria um lugar para uma pequena “classe criativa” de designers e artistas. E conforme suas criações se acumulassem, o número de coisas que poderiam ser replicadas rapidamente ultrapassaria vastamente o tempo e dinheiro disponíveis para aproveitá-las. A maior ameaça para os lucros de qualquer companhia não seriam o custo do trabalho ou de matérias-primas – ambos mínimos ou inexistentes – mas ao invés disso a perspectiva de que as licenças que elas possuíssem pudessem perder popularidade para as licenças dos competidores. Marketing e propaganda, então, continuariam a empregar números significativos de trabalhadores. Ao lado do pessoal de marketing, existiria também um exército de advogados, conforme os litígios atuais sobre patentes e infrações de direitos reservados crescessem para englobar todas as atividades econômicas. E finalmente, como em qualquer sociedade hierárquica, seria necessário um aparato de repressão para garantir que os pobres e oprimidos não tomassem de volta sua parte dos ricos e poderosos. Impor leis draconianas de propriedade intelectual precisará de grandes batalhões do que Samuel Bowles e Arjun Jayadev chamam de “mão-de-obra de guarda”: “os esforços do pessoal de monitoramento, guardas e militares (…) dirigidos não para a produção, mas para fazer cumprir as reivindicações decorrentes de trocas e a busca ou a prevenção de transferências unilaterais de propriedade.”

Não obstante, manter o pleno emprego em uma economia rentista seria um desafio constante. Não parece que as quatro áreas que acabamos de descrever poderiam substituir completamente todos os empregos perdidos para a automação. E mais, estes empregos são eles mesmos passíveis de inovações em redução de trabalho. O marketing pode ser realizado por meio de mineração de dados e algoritmos; grande parte dos negócios de rotina de advocacia pode ser substituída por software; o trabalho de guarda pode ser executado por drones de segurança ao invés de uma polícia humana. Mesmo parte do trabalho de invenção de produtos poderia um dia ser dado a computadores que possuam alguma inteligência artificial criativa rudimentar.

E se a automação falhar, a elite rentista pode colonizar o nosso ócio para extrair trabalho gratuito. O Facebook já invoca seus usuários a criar conteúdo gratuitamente, e a onda recente de “gameficação” sugere que as corporações estão muito interessadas em encontrar maneiras de transformar o trabalho de seus empregados em atividades que as pessoas acharão aprazíveis, e que portanto farão gratuitamente em seu próprio tempo livre. O cientista da computação Luis von Ahn, por exemplo, tem se especializado no desenvolvimento de “jogos com um propósito”, aplicações que se apresentam ao usuário final como diversões agradáveis enquanto também realizam uma tarefa computacional útil. Um dos jogos de von Ahn solicitava que usuários identificassem objetos em fotos, e os dados então alimentavam de volta um banco de dados que seria usado para pesquisar imagens. Esta linha de pesquisa evoca o mundo do romance Ender’s Game (“O Jogo do Exterminador”, Editora Devir), de Orson Scott, onde crianças lutam uma guerra interestelar remota através do que elas pensam serem video-games.

Tudo isso significa que a sociedade rentista provavelmente estaria sujeita a uma tendência persistente de desemprego, que a classe dirigente teria de encontrar algum jeito de enfrentar para manter o sistema unido e funcionando. Isto implica em realizar uma visão que o finado André Gorz tinha de uma sociedade pós-industrial: “a distribuição dos meios de pagamento precisam corresponder ao volume de riqueza socialmente produzida e não ao volume de trabalho executado.” (“Misérias do Presente, Riqueza do Possível”, Editora Annablume, 2004) Isso pode envolver taxação de lucros das empresas lucráveis e redistribuição de dinheiro de volta para os consumidores – possivelmente como uma renda garantida sem nenhuma exigência, e possivelmente em troca da execução de algum tipo de trabalho sem sentido, apenas para manter as pessoas ocupadas. Mas mesmo se a redistribuição fosse desejável do ponto de vista da classe como um todo, surgiria um problema de ação coletiva: qualquer companhia ou pessoa rica poderia se sentir tentada a avançar sobre os rendimentos dos outros, e, portanto, a resistir aos esforços de imposição de impostos redistributivos. O governo poderia também simplesmente imprimir dinheiro para dar à classe trabalhadora, mas a inflação resultante seria uma forma indireta de redistribuição e, assim, também enfrentaria resistência. Finalmente, existe a opção de financiar o consumo através do endividamento dos consumidores – mas, em um país como os EUA, leitores em seus vinte-e-poucos, trinta-e-poucos anos presumivelmente não precisam ser lembrados das limitações inerentes à essa solução.

Dados todos esse problemas, alguém pode perguntar por que a classe rentista se daria ao trabalho de tentar extrair lucro das pessoas, já que eles poderiam replicar qualquer coisa que quisessem. O que impediria que essa sociedade se dissolvesse no cenário comunista da sessão anterior? Poderia ser que ninguém tivesse licenças o suficiente para prover todas as suas necessidades, então todos precisariam de algum rendimento para pagar seus próprios custos de licenciamento. Você pode possuir o padrão de réplica para uma maçã, mas apenas ser capaz de fazer maçãs não é o bastante para sobreviver. Nesta leitura, a classe rentista seria tão somente aqueles que possuíssem licenças o bastante para cobrir todas as suas taxas de licenciamento.

Ou talvez, como observado no início, a classe dominante defendesse sua posição de privilégio para garantir poder sobre os outros àqueles no topo da sociedade dividida em classes. Isto sugere outra solução para o problema de desemprego do rentismo: contratar pessoas para executar serviços pessoais poderia se tornar uma marca de status, mesmo se a automação tornasse isso desnecessário, estritamente falando. A tão proclamada ascensão da economia de serviços evoluiria para uma versão futurista da Inglaterra do século XIX ou partes da Índia atual, onde a elite pode se dar o luxo de contratar um grande número de serviçais.

Mas esta sociedade pode persistir apenas enquanto a maioria da população aceitar a legitimidade de sua hierarquia de dominação. Talvez o poder da ideologia seja forte o bastante para induzir as pessoas a aceitarem o estado de coisas descrito aqui; ou talvez o povo comece a se perguntar por que a riqueza do conhecimento e da cultura estaria sendo mantida cercada por leis restritivas quando, para usar um slogan popular recentemente, “outro mundo é possível”, para além do regime de escassez artificial.

Igualitarismo e Escassez: Socialismo

Nós já vimos que a combinação de produção automatizada e recursos abundantes nos daria ou a utopia pura do comunismo ou a distopia absurda do rentismo; mas e se a energia e os recursos permanecessem escassos? Neste caso, chegaríamos em um mundo caracterizado simultaneamente pela abundância e pela escassez, em que a libertação em relação à produção se daria lado a lado com uma intensificação do planejamento e administração dos insumos para essa produção. A necessidade de controlar o trabalho ainda desapareceria, mas a necessidade de gerenciar a escassez permaneceria.