O pertencimento nacional influenciou profundamente a política nos últimos dois séculos em grande parte do mundo, das Américas à Europa e da África à Ásia. Poucos eventos históricos importantes dos séculos XIX e XX podem ser recontados sem mencionar o nacionalismo. Guerras, tensões geopolíticas, crimes contra a humanidade e regimes totalitários, bem como levantes anticoloniais, direitos das minorias e sociedades unificadas em direção a objetivos de liberdade e emancipação — o nacionalismo está quase sempre presente por trás das principais questões da modernidade.

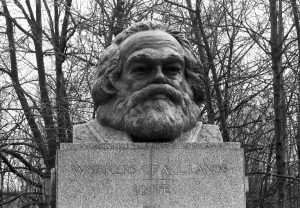

Neste artigo, vou me envolver em uma discussão sobre como a esquerda deve abordar o duradouro senso de pertencimento e orgulho nacional, uma questão que cruzou a história das políticas de esquerda desde suas origens e que continua crucial hoje. Embora pareça importante para a esquerda “constituir a si própria como nação”, como Karl Marx e Friedrich Engels escreveram no Manifesto Comunista sobre a luta do proletariado, isso não implica que tal política seja direta ou desprovida de riscos. Mas vamos primeiro discutir por que essa questão continua pertinente em um mundo globalizado.

Adeus nações?

Em vários pontos da história, muitos autores argumentaram que a política nacionalista estava entrando em sua fase final. No pensamento liberal do início do século XIX, já havia a crença de que o nacionalismo era um fenômeno em declínio, destinado a desaparecer em breve com a expansão do comércio global. A ideia de que a identidade nacional das pessoas (sua nacionalidade) estava perdendo importância devido à expansão do capitalismo mundial foi compartilhada por Marx em sua juventude (embora não em seus escritos mais maduros). Essa posição gozou de certa popularidade tanto no século XIX quanto no XX, embora de forma cíclica: desapareceu durante os períodos em que os nacionalismos irromperam ou entraram em conflito militarmente, apenas para ressurgir em períodos subsequentes.

Na década de 1980, Eric Hobsbawm sugeriu que o grande aumento nos estudos sobre nacionalismo era um sinal de que o fenômeno havia finalmente entrado em sua fase histórica conclusiva: “A coruja de Minerva que traz sabedoria, disse Hegel, voa ao anoitecer. É um bom sinal que agora esteja circulando em torno das nações e do nacionalismo.” Hobsbawm estava correto ao notar que os estudos sobre esse assunto aumentaram significativamente durante aqueles anos; no entanto, sua esperança, como a de outros antes dele, provou ser errônea. Apenas alguns anos depois, com a queda do Bloco Socialista e sua fragmentação em vários estados-nação, houve uma explosão de várias reivindicações e conflitos nacionalistas que eram considerados ultrapassados.

“A identidade nacional ressurgiu como um porto seguro para pessoas que buscam um senso de pertencimento e comunidade.”

No relativo otimismo dos anos 2000, Michael Hardt e Antonio Negri reiteraram a visão em Império de que o capitalismo global estava finalmente eliminando a estreiteza reacionária do pertencimento nacional. Assim, a identidade nacional passou a ser vista não apenas como algo a ser rejeitado politicamente, mas também como uma questão de menor importância. E, no entanto, na última década, testemunhamos mais uma vez o ressurgimento da nação como uma identidade política conflitante, amplamente defendida por movimentos de direita ou separatistas. Donald Trump, Jair Bolsonaro, a ascensão da pauta independentista escocesa no Reino Unido e da catalã na Espanha, o sucesso eleitoral de vários partidos nacionalistas de direita pela Europa e a dramática invasão russa da Ucrânia com nacionalismos russo e ucraniano cada vez mais radicalizados — todos esses diferentes fenômenos compartilham um denominador comum: o poder mobilizador da identidade nacional.

É inegável que o poder político dos Estados-nação está diminuindo em muitas partes do mundo, enfraquecido por uma economia cada vez mais globalizada e pela força crescente de corporações e organizações transnacionais. No entanto, isso não deve ser confundido com o declínio político das identidades nacionais, uma confusão que Hardt e Negri fizeram em seu livro. Pelo contrário, o enfraquecimento do poder dos Estados-nação geralmente anda de mãos dadas com a disseminação de sentimentos nacionalistas. A globalização, os fluxos migratórios, o desmantelamento neoliberal do Estado de bem-estar social e o declínio de identidades coletivas profundamente enraizadas, como a religião e o pertencimento de classe, parecem ter fortalecido a identidade nacional. Isso lembra a caracterização do sociólogo polonês Zygmunt Bauman da sociedade contemporânea como “líquida”, marcada pela instabilidade, precariedade e incerteza: uma sociedade baseada na fluidez e mobilidade, onde as relações e estruturas sociais são instáveis e mutáveis, levando ao aumento da desigualdade e à perda do senso de comunidade e solidariedade. Em face dessa realidade, a identidade nacional ressurgiu como um porto seguro para pessoas que buscam esse senso. Tornou-se uma identidade simbólica à qual se agarrar para reduzir sentimentos de alienação e incerteza.

Assim, enquanto a globalização neoliberal desenraizou muitas identidades tradicionais e valores comunitários, a comunidade nacional tornou-se mais uma vez fonte de identificação coletiva, revitalizando a política nacionalista. De acordo com a Pesquisa de Valores Mundiais de 2017–2022, 88,5% das pessoas entrevistadas em todo o mundo declararam que estavam “muito orgulhosas” ou “bastante orgulhosas” de sua nacionalidade. Além disso, a pesquisa incluiu apenas a nacionalidade correspondente ao Estado-nação do entrevistado, excluindo assim as nacionalidades minoritárias, um fator que provavelmente teria aumentado ainda mais o valor geral. Na Europa, como mostra o Índice Europeu de Qualidade do Governo, a nação continua sendo a identidade territorial à qual os cidadãos se sentem mais apegados, mais do que as identidades regionais e muito mais do que a identidade europeia. Finalmente, as classes populares, particularmente aquelas com níveis mais baixos de educação, tendem a ser mais “nacionalizadas” em seu processo de culturalização. Isso significa que elas são mais responsivas a elementos simbólicos e culturais relacionados à pertença nacional em comparação com indivíduos com maior escolaridade ou origens de classe, que tendem a ser culturalmente mais cosmopolitas.

Nacional-popular

À luz dessa situação, a esquerda não pode simplesmente ignorar a existência de identidades nacionais. Essas identidades são elementos integrais do cenário político e social em que a esquerda opera e, no futuro previsível, elas não parecem estar diminuindo em importância. Assim, apelos para que a esquerda rejeite a identidade nacional são um beco sem saída e correm o risco de distanciá-la de suas próprias tradições populares. Pelo contrário, parece necessário que a esquerda abrace — pelo menos até certo ponto e de certas maneiras — o pertencimento nacional.

Esta não é uma ideia nova: por mais estranho que pareça hoje, os conceitos de “esquerda” e “nação” originalmente não estavam muito distantes. Hobsbawm chega a sugerir que esses dois conceitos políticos não apenas surgiram do mesmo berço — a Revolução Francesa — mas também eram, de alguma forma, sinônimos. No conturbado verão francês de 1789, o Terceiro Estado declarou-se a nação completa, iniciando a Revolução Francesa e impulsionando o próprio conceito de nação no nível político. A representação política do reino baseada em Estados estava prestes a ser suplantada pela ideia do povo-nação: a fusão da nação com uma entidade coletiva, o povo, como portador da soberania e em oposição às classes privilegiadas. Quando o povo de Paris invadiu a Bastilha em 14 de julho e assumiu o controle da cidade, eles o fizeram em defesa do Terceiro Estado, que havia se transformado na Assembleia Nacional. Uma vez que a Assembleia Nacional foi totalmente estabelecida, os apoiadores da Revolução e do antigo Terceiro Estado sentaram-se no lado esquerdo da câmara. Como tal, eles foram descritos como “o Partido Nacional” e “a Esquerda”, criando o conceito político de Esquerda ao mesmo tempo.

O exemplo da Revolução Francesa nos lembra de um elemento importante nessa discussão: a ideia de “povo”, que se cruza com a política de esquerda e nacional e continua sendo um conceito constitutivo e abrangente da política contemporânea. Se o objetivo da esquerda é construir consenso popular e buscar políticas que abordem os interesses das pessoas comuns e trabalhadoras, então ela deve forjar um vínculo emocional com o povo. Mas quem exatamente é o povo? Como Ernesto Laclau explicou, o povo como uma categoria sociológica dificilmente existe e é, em vez disso, uma construção política. Isso significa que ele não existe independentemente da política; em vez disso, a política lhes dá forma e significado. O povo é uma construção política que une (ou articula, como diz Laclau) uma pluralidade de reivindicações, necessidades e identidades que são diversas, mas coletivamente percebidas como ignoradas pela elite, que detém o poder econômico e político. Por meio desse processo, o povo se torna uma nova entidade política que não pode ser reduzida à mera soma de seus diversos componentes, pois os transcende em uma única identidade unificadora na qual diferentes indivíduos podem se reconhecer. Para nossa discussão, é crucial notar que é muito difícil conceber o povo politicamente de outra forma que não como um “povo-nação”. Na vasta maioria das sociedades contemporâneas, o povo constitui amplamente a comunidade nacional, e a defesa da soberania popular ocorre dentro das fronteiras do Estado-nação. Além disso, a nação gera rituais, símbolos e referências culturais que são cruciais para moldar identidades populares e um senso de pertencimento entre o povo. Isso funde ainda mais o povo com a comunidade nacional.

“O povo é uma construção política que une uma pluralidade de reivindicações, necessidades e identidades diversas, mas coletivamente percebidas como ignoradas pela elite.”

Antonio Gramsci desenvolveu o conceito de nazionale-popolare para indicar o que é nacional e popular. Inicialmente, ele o relacionou especificamente a produções culturais: obras literárias ou artísticas que expressam as características distintivas da cultura nacional e são reconhecidas como representativas pelas classes populares. Hoje usamos o termo “nacional-popular” em um sentido mais geral para nos referirmos a todos aqueles traços culturais, estéticos, comportamentais e habituais difundidos entre as pessoas comuns de um determinado país. No entanto, o conceito nos escritos de Gramsci também vai além de sua dimensão cultural e diz respeito à identificação das massas populares com um projeto nacional comum. Para Gramsci, a luta revolucionária não deve cair no “cosmopolitismo e antipatriotismo mais superficiais”. Em vez disso, deve forjar um vínculo sentimental com o “povo-nação”. Gramsci acreditava que todo movimento revolucionário que se esforça para governar deve incorporar e se identificar com o próprio país, e esse princípio também deve ser aplicado à classe trabalhadora em sua luta hegemônica contra a burguesia. Essa reflexão não surgiu no vácuo; já estava esboçado no Manifesto Comunista de 1848, quando Marx e Engels escreveram que o proletariado, para alcançar a vitória, “deve constituir a si próprio como nação” e é, portanto, “ele próprio nacional, embora não no sentido burguês da palavra”. Pode-se ouvir nessas linhas o eco da Revolução Francesa, com o Terceiro Estado se transformando em nação. Mas há diferentes sentidos de ser nacional.

Exemplos dessa dimensão nacional-popular são infinitos na história da esquerda do século XX. Os partidos comunistas e da classe trabalhadora do século passado estavam profundamente enraizados nas tradições, história e cultura de seus respectivos países. Este não era um nacionalismo severo ou conservador, mas uma combinação de amor à pátria com a necessidade imperativa de amizade entre todos os povos; a identidade nacional era parte integrante da identidade política sem minar o compromisso com o socialismo, o progresso e o internacionalismo.

Este é precisamente o aspecto que Jean-Paul Sartre identificou como a chave para o sucesso do Partido Comunista Italiano (PCI) do pós-guerra, que se tornou o partido comunista mais forte de toda a Europa Ocidental. Como relata a comunista italiana de longa data Luciana Castellina, Sartre disse durante uma de suas visitas à Itália: “Agora entendo [por que o PCI é tão forte], o PCI é a Itália!” Com isso, Sartre quis dizer que o partido não era uma vanguarda separada, mas um corpo moldado pelas mesmas emoções, comportamentos e memórias do povo italiano em geral.

A história do antifascismo do século XX também está imbuída de patriotismo. Os exemplos são numerosos, desde os partisans comunistas italianos, que receberam o nome do herói nacional Giuseppe Garibaldi e que lutaram contra os fascistas “traidores da pátria”, até os comunistas portugueses sob o regime de António de Oliveira Salazar. Como disse seu líder Álvaro Cunhal em 1946, é

nas lutas contra o fascismo instalado no poder que as classes trabalhadoras reencontraram sua pátria: Portugal que luta pela liberdade e pela democracia, Portugal que aspira ao bem-estar, ao progresso e à cultura, Portugal que quer um lugar honroso no mundo das nações democráticas. Lutando contra o fascismo, o povo português aprende a cantar a Portuguesa [o hino nacional] e aprende a empunhar a bandeira nacional.

O mesmo vale para muitos partidos de esquerda no Sul Global, antigos e novos. A Esquerda Bolivariana na América Latina, particularmente exemplificada por Hugo Chávez, ilustra bem isso: uma Esquerda socialista impregnada de retórica patriótica e simbolismo nacional. As frequentes aparições de Chávez em um agasalho esportivo com as cores da Venezuela eram simbólicas. No entanto, isso não impediu um progresso significativo em direção à cooperação supranacional entre os países latino-americanos. Se a Venezuela era a pátria, então a América Latina era a pátria grande.

Hegemonia, contra hegemonia e os problemas da ressignificação

Se a história contada até aqui parece muito simples, é porque há ainda outra questão crucial que deve ser incorporada: a hegemonia contemporânea da direita na definição da identidade nacional. Nos últimos anos, muitos países ocidentais testemunharam a consolidação do domínio da direita no âmbito da identidade nacional, com ela sendo politizada e orientada para a direita. Quando pensamos em identidade e orgulho nacional hoje, frequentemente os associamos ao conservadorismo, à defesa de tradições, pertencimento étnico, hostilidade à diversidade e retórica contra migrantes. O que significa pertencer a um país e ter orgulho dele é atualmente fortemente controlado pela direita, que se destacou em se apropriar dessa identidade e preenchê-la com seus próprios valores políticos.

Se a esquerda quiser apresentar um projeto nacional-popular, ela deve fazê-lo não simplesmente incorporando elementos de identidade nacional em seu discurso, mas arrancando-os da direita, dando-lhes uma interpretação inclusiva e progressista. Tomando emprestadas as palavras de Marx e Engels, ela deve ser nacional, “embora não no sentido burguês da palavra”. Para isso, é necessário se engajar na contra hegemonia. No papel, isso é possível porque a nação não é predeterminada nem fixa; identidade nacional e pertencimento não são fenômenos unívocos, mas podem assumir significados diferentes e estar vinculados a diferentes conjuntos de valores políticos. Nações são, como argumentado por Benedict Anderson em sua obra inovadora Comunidades Imaginadas, “modulares” e, portanto, “capazes de serem transplantadas, com vários graus de autoconsciência, para uma grande variedade de terrenos sociais, para se fundir e ser fundidas com uma variedade correspondentemente ampla de constelações políticas e ideológicas”.

A nação sempre tem uma fronteira que divide quem faz parte dela e quem não faz (como Anderson explicou, uma característica definidora da nação é que ela é “limitada”), mas essa fronteira está sempre mudando e é política. É uma linha de exclusão que pode ser baseada em critérios diversos, de raça a classe social, de valores éticos a idioma ou cultura. Ter o privilégio de determinar essa fronteira está no cerne da luta pela hegemonia sobre o terreno nacional e é, de fato, uma questão crucial na política contemporânea.

A experiência do Podemos na Espanha durante seus primeiros anos é talvez o exemplo mais sistemático de política contra hegemônica no terreno nacional. A liderança do partido estava convencida de que, para promover uma agenda popular e de esquerda, era necessário resgatar a identidade nacional da direita e redefini-la. Os líderes do Podemos começaram a declarar recorrentemente seu orgulho e amor pela Espanha. Eles elogiaram a pátria e o fato de serem espanhóis, e rotularam abertamente as políticas de seu partido como patrióticas. Por um lado, eles fizeram isso para atacar seus oponentes políticos, especificamente aqueles da direita, rotulando-os como “inimigos da Espanha” e “antipatriotas” devido à corrupção, políticas de privatização, cortes em programas de bem-estar e isenções fiscais para os ricos. Por outro lado, eles visavam promover uma forma progressista de patriotismo com a qual indivíduos de esquerda e minorias étnicas pudessem se identificar. Eles o fizeram definindo os principais atributos do país como mobilização popular, solidariedade, um estado de bem-estar social e uma comunidade moral não baseada em particularismo linguístico ou étnico.

“O que significa pertencer a um país e ter orgulho dele é, atualmente, fortemente controlado pela direita, que se destacou em se apropriar dessa identidade e preenchê-la com seus próprios valores políticos.”

Engajar-se em contra hegemonia no terreno do pertencimento nacional é uma escolha política que parece ser crucial. Não fazê-lo significa deixar o campo aberto para a direita tomar posse de todos os elementos nacionais-populares que fazem parte da nossa vida coletiva, associando-os às suas próprias ideias conservadoras. Isso permite que a direita imponha sua ideia do que o país representa e do que significa fazer parte dele sem contestação. O resultado é uma identidade nacional conservadora e excludente pela qual migrantes e minorias pagam o preço todos os dias, rotulados como não membros da comunidade. Por essa razão, os fundadores do Podemos argumentaram que nada preocupa mais a direita do que ver o surgimento de uma ideia aberta e inclusiva da nação, com a qual pessoas de diferentes origens e culturas podem se identificar totalmente e onde amar o país significa lutar por escolas e hospitais públicos de qualidade em vez de querer fechar as fronteiras do país.

No entanto, não devemos cair na ilusão de que esta é uma estratégia política simples, nem que ela é livre de riscos. Soluções mágicas raramente existem na política. Se a direita conseguiu hegemonizar o senso de pertencimento a um determinado país, desafiá-la com um projeto contra hegemônico requer ressignificar muitos aspectos da identidade nacional — e ressignificar não é nada fácil. Precisamente porque ressignificar é importante, é necessário estar com os olhos abertos para as questões associadas a esta escolha política.

A primeira questão é que isso requer uma força hegemônica significativa. A memória desempenha um papel importante aqui, e quando um certo significado de identidade nacional está profundamente enraizado no imaginário coletivo, mudá-lo pode ser bem difícil. Alterar significados generalizados no senso comum de um país geralmente requer tempo e poder consideráveis. A esse respeito, o exemplo da direita italiana é esclarecedor. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini foram ambos muito capazes de hegemonizar e mudar o significado da identidade italiana, separando-a do mito nacional da Resistência e associando-a ao anticomunismo, cortes nos gastos públicos e livre mercado (no caso de Berlusconi), e xenofobia e ódio ao outro (no caso de Salvini). Mas isso foi realizado com poder político e midiático: Berlusconi controlava os canais de televisão mais importantes do país e os usava descaradamente para promover uma narrativa vantajosa para seu partido, Forza Italia. Salvini se beneficiou por anos do domínio nas redes sociais, apoiado por um aparato de mídia social agressivo, inescrupuloso e extremamente caro, conhecido como La Bestia. Sem poder político ou midiático, é difícil ressignificar a identidade nacional, e tais tentativas podem sair pela culatra. A identidade nacional, por todas as razões mencionadas, é uma força poderosa. Engajar-se com ela é como brincar com fogo. Se você politiza a identidade nacional para usá-la contra a direita, mas eventualmente falha em alterar seus significados na sociedade, há um risco concreto de que você tenha contribuído para popularizar palavras, símbolos e formas de pertencimento que a direita continuará explorando para seus objetivos políticos.

Outra questão é que quanto mais você precisa ressignificar, mais isso indica que você não está à vontade com os elementos sedimentados da identidade nacional. Você corre o risco de ser alienado das classes populares, para as quais as referências culturais nacionais tendem a ser mais comuns. Em suma, se os elementos preexistentes nos quais você pode confiar para construir uma ideia de esquerda da nação são poucos, isso significa que você terá que construir uma ideia do país com significados radicalmente novos, e isso pode criar dificuldades na comunicação com setores populares já nacionalizados. É necessário encontrar continuamente um equilíbrio difícil entre a necessidade de ressignificar o pertencimento e o orgulho nacional com significados progressistas e a necessidade de permanecer próximo das palavras, símbolos e referências culturais do povo.

Anos atrás, quando eu estava entrevistando membros do Podemos para a minha pesquisa de doutorado sobre o patriotismo do partido, eles me disseram o quão sortudos éramos na Itália, onde, segundo eles, seria muito mais fácil reivindicar a identidade nacional para a esquerda. Eles acreditavam nisso porque a Itália tinha Garibaldi, a Resistência e a vitória sobre o nazi fascismo, da qual a nova Itália havia nascido. Enquanto isso, eles não tinham referências históricas semelhantes na Espanha e foram forçados a perseguir um patriotismo fortemente retórico, mas desprovido de símbolos culturais, com uma bandeira nacional muito intimamente associada à monarquia e muito difícil de ressignificar. Exemplo disso é a revolta de Madri contra a invasão de Napoleão em 1808, frequentemente citada pelo primeiro líder do Podemos, Pablo Iglesias, como um exemplo de orgulho espanhol, que provavelmente tem muito menos poder simbólico do que, por exemplo, a Resistência Italiana.

Há um ponto final que merece discussão: a questão da migração. Em uma era em que os países europeus estão vivenciando fluxos migratórios significativos — apesar das tentativas criminosas dos governos de bloqueá-los, resultando no Mar Mediterrâneo se tornando um cemitério para milhares — pessoas com origens etnoculturais diversas se estabelecem cada vez mais em cidades ocidentais, frequentemente se tornando vítimas de pobreza, discriminação e exploração. Como a esquerda pode afirmar uma conexão com a identidade nacional sem fechar os olhos para esses indivíduos?

“O pluralismo étnico e cultural é considerado uma questão nacional apenas de uma perspectiva de direita, e desafiar essa noção é um aspecto central do esforço contra hegemônico.”

A própria formulação desta questão sugere que, até certo ponto, já internalizamos o discurso de direita sobre o que significa pertencer a um país em particular. O pluralismo étnico e cultural é considerado uma questão para a nação apenas de uma perspectiva de direita, e desafiar essa noção é um aspecto central do esforço contra hegemônico. Jean-Luc Mélenchon, na França, é um caso emblemático disso. Sua ideia de França e orgulho francês, conforme promovida por seu partido, La France Insoumise, abraça o pluralismo étnico e religioso. Mélenchon até adotou o conceito de “crioulização”, a mistura contínua de diferentes influências que, juntas, constituem uma cultura nacional. Em suas palavras,

ser francês não significa pertencer a uma religião em particular ou ter uma determinada cor de pele, cozinhar certos pratos ou amar obras específicas. Ser francês na República é subscrever o programa ‘liberté, égalité, fraternité’ e respeitar a lei. É o universalismo da Revolução Francesa que permite à França ser um país crioulizado.

Portanto, não é surpreendente que, apesar do uso extensivo de símbolos nacionais e referências positivas à França pela França Insubmissa, o partido tenha um ótimo desempenho eleitoral nos subúrbios parisienses, que abrigam muitos indivíduos originários de fora da Europa. Essa estratégia pode ser complicada pelo fato de que as comunidades migrantes podem ser menos responsivas ao uso de certas referências nacionais-populares específicas do país anfitrião, já que suas próprias referências culturais diferem. O objetivo é encontrar um equilíbrio entre a necessidade de ressignificar o pertencimento e o orgulho nacionais de uma maneira que inclua totalmente as pessoas com origens migratórias e a necessidade de permanecer próximo de palavras, símbolos e referências culturais que são nacionais-populares. No entanto, esse objetivo pode ser relativamente mais fácil de atingir do que parece, dado que as populações migrantes no país anfitrião tendem a se socializar dentro dos estratos mais baixos da sociedade devido à discriminação, falta de recursos e oportunidades limitadas. Como resultado, elas entram em contato frequente com referências culturais e simbólicas nacionais-populares, que, como mencionado anteriormente, são mais prevalentes na classe trabalhadora manual do que na classe média urbana e educada.

Apenas mais um campo de batalha da luta de classes

“O que eu quero demonstrar é que você pode ser negro, vir dos subúrbios, vestir-se modestamente e ainda assim amar a França. Porque a França pertence a todos nós!” Com essas palavras, Stéphane Blé conclui seu primeiro discurso de candidato na série francesa En Place, da Netflix. Stéphane é um assistente social dos subúrbios de Paris e um esquerdista, mas está desiludido com o oportunismo, o cinismo e a falta de ideais da centro-esquerda, então ele decide concorrer às eleições presidenciais. Com o slogan “França para todos”, Stéphane inicia uma campanha eleitoral não convencional e original que, conforme a série avança, o aproxima da possibilidade de se tornar o primeiro presidente negro da França.

A declaração de Stéphane ilustra o argumento central deste artigo: a necessidade de uma ideia de esquerda do país que represente uma comunidade inclusiva e progressista, ao mesmo tempo em que desafia a visão de direita do que a nação representa. Esta é uma condição necessária para o consenso político porque, como Michael Harrington escreveu em sua autobiografia, “Se a esquerda quer mudar este país porque o odeia, então o povo nunca ouvirá a esquerda e o povo estará certo”. Amar o próprio país não significa amá-lo como ele é, mas, nas palavras de Harrington, “sentir a semente sob a neve; ver, sob o verniz da corrupção e da mesquinharia e da comercialização das relações humanas, homens e mulheres capazes de controlar seus próprios destinos”. Significa trabalhar ativamente para mudar o país enquanto se identifica com ele e o representa. Este é o sentido profundo da expressão de que o proletariado “deve constituir a si próprio como nação” que aparece no Manifesto Comunista e carrega consigo o eco da Revolução Francesa.

Para ser politicamente eficaz, uma ideia inovadora do país não pode ser completamente estranha à sociedade existente e seus valores centrais. De uma perspectiva socialista, a relação entre a sociedade presente e a futura é, de fato, sempre dialética. Marx não questionou os objetivos da modernidade, como liberdade e progresso, nem os meios para alcançá-los, como o desenvolvimento de forças produtivas, mas argumentou que nenhum desses ideais modernos poderia ser totalmente realizado sem a superação da divisão de classes da sociedade. Da mesma forma, para construir uma nova ideia do país, a relação com o nacional-popular deve ser dialética: referências e palavras são retiradas da cultura popular, alavancando algumas, tentando mudar o significado de outras e adicionando novas. Como Gramsci nos ensinou, uma nova sociedade não pode nascer em oposição aos sentimentos populares e ao senso comum; em vez disso, estes devem ser o ponto de partida, em direção a uma nova “vontade nacional-popular coletiva” que os transcenda e os incorpore em uma nova visão.

É inegável que o patriotismo também apresenta riscos para a esquerda, porque o senso de pertencimento nacional hoje pende para a direita em muitos países europeus e além. E quando você usa as armas e palavras políticas do oponente, corre o risco de legitimar essas armas e palavras sem mudá-las, perdendo seus próprios valores e horizonte estratégico. O que é necessário para evitar essa armadilha é uma ideia abrangente e contra hegemônica da nação, não um uso esporádico e instrumental das armas retóricas do oponente. Uma ideia de esquerda do país deve se opor à visão de direita expondo suas misérias, hipocrisias e inospitalidade, apresentando-se como uma opção mais atraente. Não deveria ser a nação excludente, étnica e culturalmente homogênea da direita, onde todos se defendem à mercê das leis de mercado, mas uma comunidade solidária que ama sua terra e rejeita todas as formas de discriminação e marginalização — onde o vínculo emocional com o país não significa um desejo de fechar as fronteiras, mas uma insistência na dignidade das pessoas comuns que sustentam a sociedade por meio de seu trabalho.

“Quando você usa as armas e palavras políticas do oponente, corre o risco de legitimar essas armas e palavras sem mudá-las.”

Isso não implica que a Esquerda deva mudar os fundamentos do confronto político somente para a questão do pertencimento nacional, nem que deva dar a ela importância política primária. Significa reconhecer que a identidade nacional não é externa à luta política, mas sim um dos campos de batalha onde a luta pela hegemonia acontece — um campo de batalha que a Esquerda não deve abandonar, onde pode trazer seus próprios valores e ideia de comunidade, impedindo a Direita de decidir exclusivamente o que o país representa. Otto Bauer foi o primeiro político e intelectual marxista a escrever um tratado sobre nações de uma perspectiva marxista, e o que emerge de suas complexas reflexões teóricas é que a nacionalidade é, em última análise, um terreno instável, perpetuamente em fluxo e dilacerado pelo conflito constante entre pontos de vista de classe. Em outras palavras, o pertencimento nacional é apenas outro campo para a luta de classes.

Por todas essas razões, não se pode simplesmente combinar o reconhecimento do interesse nacional com as batalhas da Esquerda, porque o interesse nacional separado da articulação política não existe. O que é do melhor interesse da nação depende do que a nação é e de onde suas fronteiras políticas são traçadas. Portanto, não é uma questão de adição, mas de hegemonia: o ponto é afirmar que as batalhas da Esquerda são do interesse nacional.

Afinal, como não tratar medidas como expansão e melhoria da saúde pública, escolas e transporte; redução da carga tributária para a classe trabalhadora e aumento para aqueles com imensa riqueza; controle público da produção nacional de energia para iniciar uma transição ecológica real em direção à energia limpa; novas leis garantindo que ninguém seja discriminado com base em sua orientação sexual, identidade de gênero ou cor da pele ou deixado sozinho diante da pobreza, incerteza sobre o futuro e solidão; e novas proteções trabalhistas que combatam a exploração capitalista e os baixos salários como batalhas pelo país? Esses são programas de esquerda que tornariam o país um lugar melhor para se viver e dariam a ele um futuro depois que décadas de políticas neoliberais o desgastaram, venderam, empobreceram e o amarguraram, criando enorme desigualdade e injustiça.

Um projeto nacional-popular pode dar significado, credibilidade e vigor aos objetivos de esquerda, articulando-os e fundindo-os em uma ideia de país.

Sobre os autores

é cientista político na Scuola Normale Superiore e professor de política comparada na Universidade de Georgetown. Seus livros incluem Un'idea di Paese. La nazione nel pensiero di sinistra (Castelvecchi, 2023) e Partidos de Esquerda Radical e Identidade Nacional em Espanha, Itália e Portugal (Palgrave, 2024).