Resenha de We’re Not Here to Entertain: Punk Rock, Ronald Reagan and the Real Culture War of 1980s America, de Kevin Mattson (Oxford University Press, 2020).

Na música, a onipresença gera mal-entendidos. No minuto em que qualquer gênero se torna popular, seus gestos e estética se diluem e são comercializados em massa. O significado que lhes deu urgência se evapora. Uma cena insurgente, cheia de rebelião e criatividade, de repente não é mais tão rebelde e muito menos criativa.

É o que acontece quando a arte é mercantilizada. As questões levantadas por esse processo são suficientes para frustrar qualquer pessoa preocupada com o papel da expressão artística. “Transformar rebelião em dinheiro”, como disse Joe Strummer certa vez, necessariamente neutraliza a rebelião autêntica? Uma cena pode “ficar mainstream mainstream” sem ser higienizada – transformando o mainstream, ao invés do contrário?

Essas questões se aplicam a praticamente qualquer comunidade artística do século passado, mas parecem particularmente controversas quando o punk é mencionado. Ninguém pode negar o impacto transformador que o punk rock teve na cultura, evidente em tudo, desde a moda da alta-costura até o fato de que o Green Day continua a vender milhões de discos, com um show de sucesso da Broadway em seu nome.

Por outro lado, nenhum outro meio contém tantas cruzadas obstinadas pela pureza, contra o bicho-papão do “vendido”. Mesmo a definição básica de “vender” pode desencadear debates intermináveis, confundindo ainda mais a percepção geral de quais são os valores do punk e por que eles são importantes. Para a maioria dos estadunidenses, o punk tem mais a ver com estilo do que essência. Cabelo verde, roupas rasgadas, guitarras rápidas.

Isso é verdadeiramente trágico. Não apenas o punk underground – particularmente no final dos anos 1970 e início dos anos 80 – teve um grande impacto naquele amplo panteão de “indie rock”, mas, de acordo com o escritor Kevin Mattson, foi por um curto período de tempo uma contracultura dinâmica, testando os limites de um país em rápida ascensão do conservadorismo.

Em We’re Not Here to Entertain, Mattson pinta um quadro do punk dos anos 1980 como musicalmente diverso, experimental, intelectualmente curioso e motivado por uma necessidade crescente de algum tipo de mudança radical. Existem os suspeitos, como de costume: Dead Kennedys, Black Flag, Bad Brains, Minor Threat. Existem também compositores extremamente criativos; radicais e vanguardistas; intelectuais, escritores de ficção científica, poetas, cineastas como Jim Jarmusch e Alex Cox; artistas gráficos como Raymond Pettibon e Gary Panter e uma lista interminável de zines e cenas.

Os zines, muitos deles pouco mais que panfletos xerocados, desempenham um papel essencial na narrativa de Mattson. Praticamente todas as áreas metropolitanas tinham sua cena underground no início dos anos 1980. Dentro de cada uma, você encontrará jovens grampeando páginas xerocadas, contendo de tudo, desde resenhas de programas locais a tratados sobre arte e política. Tomados em conjunto, eles são o arquivo de Mattson do punk estadunidense, seus samizdat e comunicados, a unidade básica de quem e o que o movimento rejeitava e desejava. Quem rejeitavam é, até certo ponto, óbvio. O subtítulo do livro é “Punk Rock, Ronald Reagan and the Real Culture War of 1980s America”.

Como a ascensão de Reagan alimentou a política do punk

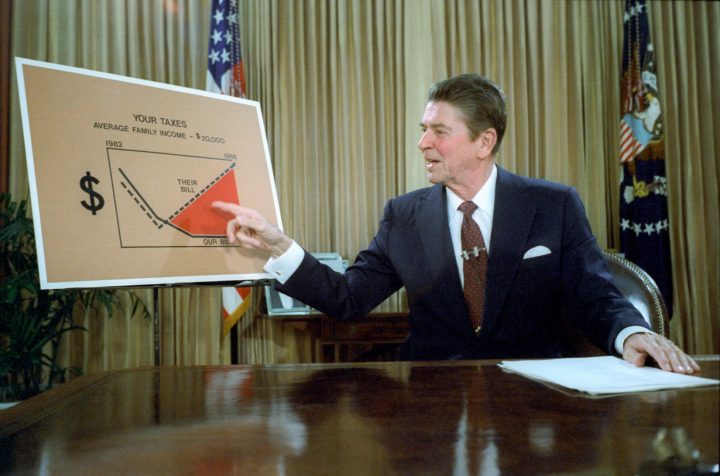

O rosto enrugado e sorridente de Reagan aparece em incontáveis capas de álbuns e folhetos da época, muitas vezes com sangue escorrendo de sua boca ou nuvens de cogumelo ao fundo. Ele era realmente uma figura repulsiva. Mas não era apenas Reagan que os punks odiavam. Através de uma lente contracultural, ele se torna a personificação de tudo o que fez dos anos 1980 uma era sombria, digna de raiva e oposição sempre que possível. Chamar o conflito entre Reagan e o punk rock de “verdadeira guerra cultural” não é descartar as guerras muito concretas que ele travou contra a América Central, os pobres, esquerdistas, sindicalistas, portadores de AIDS ou pessoas racializadas. Em vez disso, significa que a maneira como Reagan conduziu esses ataques políticos e materiais teve um enorme impacto sobre o que significava resistir culturalmente, nos domínios da arte, estética e criatividade.

Nenhum presidente anterior havia exercido com tanta eficácia o poder aurático da mídia de massa como Ronald Reagan. Claro, sua atuação foi de terceira categoria, mas décadas de experiência no cinema lhe deram uma compreensão de como fanfarras e espetáculos podem confundir os limites entre comércio, política, moralidade e repressão.

Mattson também era um jovem punk durante os anos 1980. Ele descreve o efeito que esse colapso político e cultural teve na psique e nas perspectivas dos jovens atraídos para a cena:

Para um jovem na década de 1980, incluindo eu, Reagan parecia assustador, mais uma fonte de medo, seu púlpito agressivo canalizando filmes de guerra como Amanhecer Violento e Rambo, e os gritos de “Estados Unidos! Estados Unidos!” ouvidos durante os Jogos Olímpicos de verão de 1984.

Embora ele nunca tenha mencionado o movimento pelo nome durante sua presidência, as ideologias e projetos políticos que passaram a incorporar sua filosofia odiavam o punk. Fica claro em We’re Not Here to Entertain que a agenda de Reagan compartilhava uma afinidade com figuras como Serena Dank, que pintou o punk como uma cena de violência e degeneração moral. Há também a questão da repressão estatal: como no caso dos departamentos de polícia que invadiam shows de punk e fechavam casas de show, de forma mais consistente e notória em Los Angeles. Em pelo menos um caso, o FBI ameaçou os editores de um zine com acusações criminais se eles não fechassem.

Essas atitudes foram transportadas para a própria indústria cultural durante a década de 1980. Os argumentos da cruzada anti-punk de Dank se refletem em filmes ridículos como Os Donos do Amanhã. Esse filme, por sua vez, complementa o desejo de um jovem patriota defendendo lealmente a Deus, o país e a propriedade privada em Amanhecer Violento. A arte como mercadoria informava as necessidades do nacionalismo da Guerra Fria e vice-versa.

Essa lógica se estendeu ao mundo da música. Como Mattson relata, as gravadoras experimentaram sua própria “crise de superprodução” no final dos anos 1970.

Somente o advento da MTV, que mudou drasticamente a forma como concebemos a música, reverteu essa crise. As possibilidades de cross-branding, de mercantilização aprofundada, eram infinitas. O próprio Reagan participou de maneira notória quando convidou Michael Jackson para a Casa Branca, no momento em que a Pepsi estava lançando seus comerciais com a icônica estrela pop.

Esta análise é significativa. Praticamente todos os livros sobre punk e hardcore consideram o conteúdo político da postura antissistema dos gêneros como algo dado, cometendo o erro de assumir o que precisa ser explicado. Em sua hábil justaposição do artístico e do político, do mainstream e do underground, Mattson é capaz de ilustrar o que tornou o ódio do punk pela América corporativa e seu ethos DIY tão atraente. Mais do que um meio de fuga, o punk foi uma cena em que os jovens puderam descobrir e moldar suas próprias identidades em um mundo que os via como descartáveis.

A missão contracultural do punk rock

Os jovens punks eram presença regular em alguns dos movimentos sociais mais importantes da época, embora muitas vezes confinados às suas margens. Muitos se organizaram contra as intervenções de Reagan na América Central por meio do Comitê de Solidariedade com o Povo de El Salvador. Outros participaram de manifestações em massa pelo desarmamento nuclear. Ainda havia outros envolvidos com os direitos dos ocupantes e da luta por moradia.

Não era incomum ver essas e outras lutas apresentadas em panfletos para programas de arrecadação de fundos ou recebendo apoio nas páginas de zines. Também era comum ver as táticas de alguns desses movimentos (em particular o movimento antinuclear) ridicularizadas como muito passivas, muito restritas pela respeitabilidade liberal ou, às vezes, muito enfadonhas. Várias iniciativas emergiram da cena punk pressionando por uma ação mais direta ou por mais envolvimento da juventude por meio de projetos como Rock Against Reagan (um desdobramento do Rock Against Racism), War Chest Tours ou a Better Youth Organization.

Apesar de toda sua aversão aos hippies, o punk foi um receptáculo para políticas radicais e experimentos utópicos da mesma forma que a contracultura anterior havia sido nos anos 1960. Sim, a cooptação da paz e do amor foi cimentada na época de Reagan. Houve chamadas, corretamente inseridas em todo o movimento punk, para “amolecerem” diante do Armageddon. Mas, como escreve Mattson, muitos dos mais velhos do punk também se envolveram no ativismo militante dos anos 1960. Tim Yohannan (também conhecido como Tim Yo), por exemplo, participou das lutas infames em torno do Parque do Povo em Berkeley. Ele fundou a Gilman, em Oakland, e o Maximum Rocknroll, uma das publicações mais importantes do punk estadunidense.

O punk, portanto, deve ser visto da mesma forma que o dadá, o surrealismo, o situacionismo e outros movimentos culturais “sérios”. Esses movimentos não limitaram suas críticas ao mundo da arte ou à indústria cultural. Em seu auge, eles se opuseram a todos os aspectos de uma ordem que não fazia sentido, rejeitando limites rígidos entre arte e vida; política, economia ou cultura; atividade política e criação artística. Muitas vezes eles se aliaram a várias correntes de anarquismo ou socialismo. Se Reagan estava estetizando a política, então cabia aos punks politizar a estética.

Para Mattson e outros, o punk já apontava nessa direção. Dispensar a dicotomia entre o rockstar e o público passivo era uma questão de preservar uma cultura democrática. A troca de zines e cassetes não era apenas porque os jovens estavam duros. Ele espelhava a ética do potlatch e contornava a indústria fonográfica. Fazer um show em um armazém abarrotado ou abandonado era muitas vezes uma tentativa consciente de reimaginar o espaço urbano para algo além do comércio. Quanto à música em si, aquele som afrontoso não era mera provocação, mas sim um discurso para tirar as pessoas da passividade e mudar a história.

Dois artistas aos quais Mattson volta repetidamente para defender sua posição estão entre os mais inventivos do punk: Minutemen e Hüsker Dü. O Minutemen foi aquele grupo raro que integrou a política radical não apenas em suas letras, mas conseguindo transportá-la para a própria música. Suas mensagens curtas, frenéticas e influenciadas pelo jazz e pelo blues poderiam funcionar como teses sobre a alienação da classe trabalhadora, a política socialista e a ansiedade existencial. Eles convidaram amigos e outros músicos para escrever suas letras. Toda a sua filosofia de gravação e performance (“We jam econo”) girava em torno de tirar a estrela do rock de seu pedestal.

O álbum Double Nickels on the Dime é corretamente considerado uma obra-prima. Suas letras são repletas de significados e jogos de palavras com múltiplos sentidos. Mesmo que o álbum expressasse ceticismo sobre mudança social, os Minutemen respeitaram a inteligência de seu público o suficiente para receber críticas. Esta é a música como crítica negativa.

No caso de Hüsker Dü, o grupo de Minneapolis se engajou em uma análise matizada e urgente do isolamento e da falta de esperança dos jovens. Seu desafio mais-do-que-punk para a ortodoxia da cena era lançar seu próprio álbum, que também era um álbum conceitual: Zen Arcade. Lançado no mesmo mês que Double Nickels, e na mesma gravadora (SST, comandada por Greg Ginn do Black Flag), esta é a história de um garoto de um lar desfeito, procurando desesperadamente por um significado enquanto tudo em sua vida lhe diz que ele já foi condenado à miséria. O que a banda joga ao mar politicamente é compensado com introspecção. “Embora menos esperançoso quanto à mudança política”, escreve Mattson, “a banda permaneceu comprometida com os princípios de trocas, comunicação, empatia e diálogos sinceros.”

Os últimos dias da resistência punk

Por que recontar tudo isso? Por que reviver e reexaminar essa história? Porque ela foi esquecida, em primeiro lugar. Assim como o surrealismo pode ser usado para vender desodorantes, o punk pode ser a trilha sonora das vendas de celulares, e cá estamos, de alguma forma.

Em 1986, o Black Flag se separou depois de anos de seus experimentos com metal e free jazz que alienaram grande parte de sua base de fãs. Em 85 foram os Minutemen que chegaram ao fim depois que o cantor e guitarrista D. Boon morreu inesperadamente em um acidente de carro. O Hüsker Dü resistiu até 1988. Eles lançaram mais álbuns, incluindo o magistral Candy Apple Grey, mas o fato de o terem feito através de grandes gravadoras é, na opinião de Mattson, mais uma prova de que o punk como movimento social havia fracassado. A indústria da música se recuperou em meados da década — seus representantes se tornaram mais espertos, seu marketing mais sorrateiro e insidioso. Muitas bandas punks sentiram pressão para aparecer na MTV, assinar com grandes gravadoras e espremer seu som em lugares distintamente “não-punk”.

O punk sempre lutou para superar seu isolamento. Os hippies surgiram de uma época em que os movimentos estavam em ascensão. Os movimentos da década de 1980, no entanto – contra armas nucleares, contra o racismo, contra a intervenção estadunidense no exterior – foram cada vez mais fortalecidos.

Após a segunda vitória de Reagan em 1984, tornou-se mais comum ver programas invadidos por punks e skinheads nazistas. Uma nova geração de bandas de hardcore adotou posturas aparentemente machistas e misóginas, muitas vezes misturadas com uma dose de patriotismo estúpido. O conservadorismo cultural do projeto reaganista havia atingido as barreiras do punk, e a cena não foi capaz de evitá-lo. Novamente, a importância do argumento de Mattson está em pintar o cultural como sempre político e vice-versa.

É um tanto desconcertante, então, não haver menção ao destino dos Dead Kennedys. No final de 1985, a polícia de São Francisco invadiu a casa do frontman Jello Biafra e o escritório de sua gravadora, Alternative Tentacles. Eles pegaram a correspondência particular de Biafra, algumas cópias do álbum Frankenchrist dos Dead Kennedys, e vários pôsteres da pintura Penis Landscape do artista HR Giger, que haviam sido incluídos no álbum. Isso ocorreu no contexto de um crescente foco, em Washington, no conteúdo das músicas. Tipper Gore e Susan Baker fundaram o Parents Music Resource Center no início do ano e, em agosto, o Senado realizou suas infames audiências sobre “conteúdo ofensivo na música”.

Biafra e o gerente geral da gravadora, Michael Bonanno, foram acusados de distribuir material nocivo a menores. O julgamento de três semanas em agosto de 1987 terminou com um júri a favor da absolvição. Foi uma vitória pírrica. A Alternative Tentacles estava quase falida, e o fardo geral contribuíra para a separação dos Dead Kennedys no ano anterior. Esta foi a primeira vez na história dos EUA que um artista foi processado pelo conteúdo de um álbum. Isso dá crédito ao argumento de Mattson, de que o processo de desfiguração do punk foi aquele em que a repressão direta e a censura se misturaram com a persistência geral da música como mercadoria.

Há outro assunto não abordado no livro, muito mais complicado de desvendar. Mattson pinta alguns outros gêneros como totalmente mais corporativos do que o punk naqueles anos, em particular o synthpop, o heavy metal e o antigo inimigo do punk, o disco. Não há dúvidas de que cada um desses gêneros teve mais apoio da indústria da música do que o punk durante aqueles anos. Os executivos e os departamentos de A&R os consideram muito mais fáceis de comercializar. Mas isso não neutralizou totalmente a possibilidade de que gêneros mais convencionais pudessem fornecer uma linguagem de oposição e até mesmo de subjetividade radical.

No final dos anos 1970, o disco era um dos poucos espaços artísticos em que mulheres, pessoas racializadas e a comunidade LGBT assumiam papéis artísticos de destaque. O synthpop, também (pelo menos suas iterações mais sérias), fornecia o espaço para a crítica e a alteridade, embora muito mais mediada do que no punk. Devo, mencionado por alguns no livro como o ápice de vendas da MTV, é uma banda cuja estética inteira é construída em torno da paródia do consumismo estadunidense. Tendo isso em mente, We’re Not Here to Entertain talvez seja melhor considerado em conjunto com outros livros que tentam mapear o significado da trajetória do punk.

Para ser claro, o livro de Mattson merece seu lugar entre os seguintes livros: Rip It Up and Start Again, de Simon Reynolds, Our Band Could Be Your Life, de Michael Azerrad, Lipstick Traces de Greil Marcus. Como esses outros livros, We’re Not Here to Entertain é uma leitura prazerosa, erudita e estimulante, que captura a emoção de criar arte e música contra a corrente. Os pontos críticos do livro apenas destacam a necessidade de compreender melhor o conflito entre cultura e contracultura. Ele deixa sem resposta a questão de como um movimento de arte insurgente pode ultrapassar o mainstream. Talvez seja porque, em última análise, as contradições da expressão artística sob o capitalismo não podem ser resolvidas pela arte.

Na metade de We’re Not Here to Entertain, Mattson relembra um debate de 1983 entre o cartunista John Crawford e Bill “Virus X” Richman. Nas páginas de seu próprio zine, All the Drugs You Can Eat, Crawford alega que os argumentos de esquerda de Maximum Rocknroll, as tentativas de aprofundar a política punk, fizeram pouco para contrariar a agenda de Reagan. Um veterano dos anos 1960, ele culpou os hippies, yippies e outros radicais culturais pela reação que elegeu Richard Nixon.

“Nos últimos 20 anos, a política radical nos EUA foi reduzida a pouco mais do que uma forma de entretenimento”, argumentou Crawford. Se os punks quisessem causar uma mudança real, eles deveriam “sair e se juntar a um sindicato e organizar os trabalhadores como verdadeiros radicais”.

Richman, o baterista dos Articles of Faith (e membro do Partido Comunista Revolucionário), chamou os argumentos de Crawford como grosseiros e superficiais em seu sua participação no Bullshit Detector. Crawford não apenas ignorou os direitos civis e os movimentos de libertação negra, como argumentou Richman, mas também descartou o papel da arte e da raiva em expor as pessoas a novas visões de mundo. “Você não pode ter as duas coisas”, escreveu ele. “Você não pode realmente se opor ao jeito fodido como o mundo é e não irritar o cidadão de bem, porque ele acha que tem uma participação nisso.”

Pode haver mais do que um pouco de arrogância maoísta nos argumentos de Richman, mas, olhando para trás, ele tem razão. Crawford também, entretanto. Quase quarenta anos depois, está claro que o radicalismo cultural sem estratégia política está condenado a se voltar para dentro e se atrofiar, murchando em uma subcultura, sujeito a todos os tipos de lutas internas e elitismo. Da mesma forma, uma estratégia política que descarta a importância da cultura e da estética apenas as abandona ao inimigo. Precisamos apenas observar o quão bem-sucedida a América corporativa emprega a estética para tornar atraente a sua cruel exploração; ou como a direita alternativa a usa para mobilizar a raiva e o descontentamento, para ver como isso se confirma.

O que seria do punk, ou de quaisquer outros movimentos culturais brilhantes, se as políticas de resistência estivessem à altura da mesma tarefa? Podemos imaginar espaços de dissidência política e cultural alimentando-se mutuamente. A vibrante rebelião criativa e intelectual da arte e da música começa a se espalhar pelo trabalho e pela vida cotidiana. Da mesma forma, a experiência de resistência política abre novos horizontes para a criatividade humana.

Talvez, então, a lição final do punk dos EUA seja: não há refúgio no capitalismo estadunidense. Cultura não é política, mas política também não é cultura. Ambas devem ser transformadas.

Sobre os autores

é escritor, artista e crítico cultural que mora em Los Angeles. Seus escritos apareceram em Jacobin, In These Times, Chicago Review e outros meios de comunicação. Ele é editor da Locust Review e blogs da To Whom It May Concern.