Poucas questões assumiram maior importância nas últimas décadas do que o impacto destrutivo da globalização capitalista sobre os povos indígenas, sobre as relações sociais não mercantilizadas e sobre o meio ambiente natural. Portanto, não é surpresa que tenha havido um renascimento do interesse em uma das análises mais destacadas desse fenômeno: a obra de 1913 de Rosa Luxemburgo, A Acumulação do Capital: Uma Contribuição à Teoria Econômica do Imperialismo.

O livro de Luxemburgo foi publicado às vésperas da Primeira Guerra Mundial, mas alguns de seus temas são surpreendentemente relevantes para o nosso tempo. Uma nova e muito melhorada tradução para o inglês tornou-se disponível na última década como parte do projeto de publicação de suas obras completas. Neste ensaio, farei uma breve introdução aos principais argumentos que Luxemburgo apresentou sobre a dinâmica do capitalismo e discutirei como eles podem ser aplicados ao sistema atual.

Marxismo anticolonial

Rosa Luxemburgo foi uma internacionalista notável, conhecida por suas críticas inovadoras ao colonialismo e ao imperialismo. Como uma mulher judia crescendo na Polônia ocupada pela Rússia, ela estava profundamente ciente de que a dominação colonial é uma ofensa à humanidade.

Sua oposição a isso só se aprofundou quando o novo estágio global do imperialismo emergiu nos anos que precederam sua mudança para a Alemanha em 1898, onde ela se tornou uma figura de destaque na Segunda Internacional. Desde seus primeiros escritos, Luxemburgo estava determinada a mostrar que a destruição de povos indígenas e formações sociais no mundo não ocidental pelo capitalismo euro-americano não era uma característica acidental ou secundária da acumulação de capital, mas sim seu pré-requisito fundamental.

Ela não estava sozinha nesse esforço. A Segunda Internacional compreendia uma ampla variedade de tendências, desde reformistas que se desculpavam ou até apoiavam o colonialismo até marxistas revolucionários que o condenavam. Karl Kautsky, considerado o “Papa do Marxismo” antes de 1914, emitiu várias denúncias poderosas do imperialismo, argumentando que as revoltas anticoloniais na China e na Índia poderiam inspirar o movimento operário europeu a aprofundar suas lutas contra o capitalismo.

Heinrich Cunow, que lecionou ao lado de Luxemburgo na escola do Partido Social-Democrata Alemão (SPD) em Berlim, escreveu uma análise das formações comunais na região andina da América do Sul, argumentando que “a maior parte do que os social-democratas hoje almejam como seu ideal concebido, mas que em nenhum momento alcançaram, foi realizado na prática pelos Incas”. E Vladimir Lenin, que passou dois terços de sua carreira política como parte da Segunda Internacional, escreveu um estudo famoso sustentando que o imperialismo estava inextricavelmente ligado ao surgimento do capitalismo monopolista.

A alegação feita por alguns nos últimos anos de que os marxistas revolucionários da época priorizavam a classe trabalhadora europeia em detrimento dos interesses dos “condenados da terra” no Sul Global é, portanto, claramente insustentável. No entanto, Luxemburgo foi além de outros marxistas de seu tempo ao produzir o que é, sem dúvida, a análise mais abrangente e teoricamente sofisticada da conexão entre capitalismo e imperialismo em A Acumulação do Capital.

Barreiras à acumulação

Este extenso livro — complementado por sua Anti-Crítica, escrita dois anos depois — foi o produto de anos de reflexão sobre um problema crítico na teoria econômica. O impulso do capitalismo para maximizar o lucro tende a desconsiderar quaisquer limites humanos ou naturais que se interponham em seu caminho. Ao fazer isso, também tende a suprimir demandas por salários mais altos e melhores condições de vida que ameaçam a maximização do lucro.

Como o valor das mercadorias é realizado apenas quando são colocadas no mercado e consumidas, quem ou o que fornece o poder de compra que permite que o valor do produto excedente seja produtivamente reinvestido, o que é uma condição prévia para a acumulação de capital em uma escala cada vez maior? De acordo com a análise de Luxemburgo, claramente não pode ser fornecido pela classe trabalhadora, cuja produção supera em muito seu poder de compra. Tampouco pode ser fornecido pelo consumo de bens de luxo pelos capitalistas, que são relativamente poucos em número (mesmo que sua ganância seja infinita).

Ela abordou o problema pela primeira vez em 1899:

A tendência para crises resulta do simples e indiscutível fato de que, enquanto a expansão incessante é um pré-requisito para a sobrevivência da produção capitalista, e enquanto [o impulso para] essa expansão é ilimitado, existem limites para cada país específico quanto à possibilidade de vendas no mercado interno e externo. Esta contradição entre a expansão da produção e os limites do mercado, na qual o capitalismo falha no ponto de suas próprias relações de venda, deve eventualmente trazer, com necessidade natural, um momento em que o capitalismo se torna uma impossibilidade social e a transformação socialista se torna uma necessidade em igual medida.

O capitalismo, é claro, tenta contornar esses limites — a busca pela maximização do lucro o obriga a fazer isso. Mas como ele consegue encontrar o poder de compra necessário para manter o sistema não apenas funcionando em um estado estável de equilíbrio (“reprodução simples”), mas também crescendo continuamente (“reprodução ampliada”)?

Essa questão estava na mente de Luxemburgo quando ela se voltou para um estudo intenso das sociedades não ocidentais entre 1907 e 1912, período em que ensinou teoria marxista e história da economia na escola do SPD em Berlim. Guiada pela intuição de que o capitalismo não pode se livrar das crises permanecendo em seu próprio território, ela explorou uma série de sociedades pré-capitalistas — Grécia e Roma antigas, Europa feudal — bem como outras não capitalistas que ainda existiam em seu tempo.

Estas incluíam os aborígenes australianos, o Império Lunda do centro-sul da África, os Cabiles e os Árabes do Norte da África, e os Iroqueses e os Seri da América do Norte. Outras sociedades que Luxemburgo levou em consideração foram os Botocudo e os Bororó da América do Sul, os Aka, Twa e Chewa da África Central, e os Mincopie, os Kubu e os Aeta do Sul e do Leste da Ásia. Escrevendo em uma época em que a maioria dos europeus — incluindo muitos socialistas — enfatizava a “inferioridade” dos povos não ocidentais, ela destacou as contribuições positivas que suas formas comunais de vida proporcionavam.

Para Luxemburgo, “a propriedade comunista dos meios de produção proporcionava, como base de uma economia rigorosamente organizada, o processo de trabalho social mais produtivo e a melhor garantia de sua continuidade e desenvolvimento por muitas épocas”. Explorando tais formações com um olhar sobre como elas poderiam informar a natureza de uma futura sociedade socialista, ela criticou impiedosamente o impulso do capitalismo ocidental de minar e destruir essas sociedades. A maior parte de suas notas, palestras e ensaios sobre esse assunto foi descoberta relativamente recentemente e apareceu pela primeira vez em tradução para o inglês em 2013, no primeiro volume de suas Obras Completas.

Reprodução expandida

Luxemburgo resumiu seus estudos em um rascunho de 1911 da Introdução à Economia Política — um de seus livros mais importantes, publicado apenas após sua morte. Ela argumentou que o modo de produção capitalista ainda era “capaz de alcançar uma expansão poderosa” ao invadir e suprimir formas de produção consideradas “atrasadas” pelos critérios capitalistas:

Mas, precisamente através desse desenvolvimento, o capitalismo se vê preso em uma contradição fundamental. Quanto mais a produção capitalista substitui formas mais atrasadas, mais os limites impostos ao mercado pelo interesse do lucro restringem a necessidade das empresas capitalistas já existentes de se expandirem.

A questão se torna evidente se imaginarmos por um momento que o desenvolvimento do capitalismo avançou tanto que, em toda a Terra, tudo o que as pessoas produzem é produzido de forma capitalista, ou seja, apenas por empresários capitalistas privados em grandes empresas com trabalhadores assalariados modernos. Então, a impossibilidade do capitalismo aparece claramente.

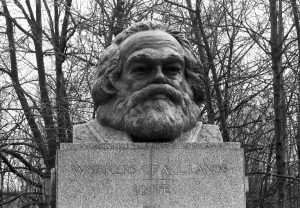

No decorrer de sua investigação mais profunda sobre esse problema em A Acumulação do Capital, Luxemburgo ficou profundamente insatisfeita com a discussão de Marx sobre a reprodução ampliada do capital no final do segundo volume de O Capital. Marx deixou esse livro inacabado ao morrer em 1883, e ele foi editado para publicação por Friedrich Engels em 1885.

Na parte três do segundo volume de O Capital, Marx apresentou uma série de fórmulas matemáticas que buscavam fornecer um modelo abstrato da reprodução ampliada de todo o capital social. Ao fazer isso, ele desconsiderou — “para fins de simplificação” — o comércio exterior e as crises de realização, tratando o mundo inteiro como se fosse uma única sociedade capitalista. Marx entendia plenamente que esse modelo não prevalecia no mundo “real”: a lei do valor, ele consistentemente sustentava, é uma lei do mercado mundial. Como ele escreveu no volume dois: “A circulação do capital industrial é caracterizada pelo caráter multifacetado de suas origens e pela existência do mercado como um mercado mundial”.

Marx fez essas “suposições simplificadoras” não para negar a busca do capitalismo pela dominação global, mas sim para focar no que ele considerava ser sua característica essencial: a preponderância dos meios de produção sobre os meios de consumo, ou a dominação do trabalho morto (capital constante) sobre o trabalho vivo (que no capitalismo assume a forma de capital variável). Para Luxemburgo, no entanto, o esquema inacabado de Marx — que ele estava revisando até 1881 — não conseguiu explicar a necessidade do capitalismo de se engajar na expansão imperialista.

A crítica de Luxemburgo a Marx em A Acumulação do Capital é frequentemente mal representada, talvez porque muitos não parecem se dar ao trabalho de ler a obra inteira ou de se familiarizar com o segundo volume de O Capital. No entanto, Luxemburgo afirmou claramente que seu livro não consiste em uma crítica generalizada a Marx, mas sim aborda (como ela colocou no Anti-Crítica) “uma questão puramente teórica sobre um problema técnico complicado que envolve análise científica abstrata”.

Ela não disse que Marx era eurocêntrico, que não apoiava as lutas anticoloniais ou que celebrava a “missão civilizadora” do capital de tomar e “modernizar” o mundo não ocidental. Ela estava plenamente ciente de que ele vinculava o nascimento e a expansão do capitalismo ao tráfico transatlântico de escravos e ao colonialismo em obras como A Miséria da Filosofia (1847) e o primeiro volume de O Capital(1867).

Luxemburgo também não acusou Marx de ignorar ou minimizar o sofrimento imposto aos povos indígenas pelo capitalismo e pelo colonialismo. Em vez disso, ela sustentava que seu modelo abstrato de reprodução ampliada no final do segundo volume não era informado por suas análises do caráter global do capitalismo.

Isso a preocupava profundamente, pois sua abstração do comércio exterior e das crises de realização poderia ser interpretada — e foi interpretada pela maioria de seus críticos na Segunda Internacional — como sugerindo que a acumulação de capital poderia, em princípio, continuar para sempre. Se fosse assim, argumentava Luxemburgo, seguir-se-ia que criar uma sociedade socialista não era uma necessidade histórica, mas apenas um desejo piedoso.

Demanda efetiva

A análise de Luxemburgo centra-se na demanda efetiva. Como o valor das mercadorias não pode ser realizado (e, assim, ingressar nos circuitos do capital) a menos que sejam compradas e consumidas, a incapacidade dos trabalhadores e dos capitalistas, dentro de uma dada sociedade capitalista, de suprir a demanda efetiva ameaça estrangular a acumulação de capital.

O capitalismo trabalha para superar essa tendência à superprodução e ao subconsumo encontrando — e criando — a demanda efetiva de que necessita no mundo não capitalista. Ele destrói as economias “naturais” pré-capitalistas, baseadas em relações sociais autossuficientes e não monetárias, transformando-as em adjuntos da acumulação de capital. Faz isso com violência, fraude, engano e, em alguns casos, genocídio — o próprio termo não existia nos tempos de Luxemburgo, mas sua crítica mordaz ao esforço do imperialismo alemão de exterminar os povos Nama e Herero no Sudoeste Africano aponta exatamente esse processo.

Segundo Luxemburgo, não podemos explicar tais atos em termos dos motivos subjetivos de “maus capitalistas” (como se houvesse os bons). O imperialismo não é primariamente motivado por política ou ideologia, embora ambos desempenhem claramente um papel importante em facilitar o processo. Ele é movido pela lógica do próprio capital. É por isso que é abraçado tanto por formas autocráticas quanto “democráticas” do capitalismo.

Expulsar camponeses de suas terras; destruir suas relações sociais comunitárias indígenas e fazê-los vender sua força de trabalho por salários; obrigá-los a usar esses salários (mínimos que sejam) para comprar mercadorias produzidas na metrópole imperialista em vez de por eles mesmos — tudo isso, e muito mais, argumentou Luxemburgo, é como o capitalismo obtém a demanda efetiva que, de outra forma, lhe seria indisponível.

Um dos muitos exemplos é o que os britânicos fizeram à Índia: antes de sua chegada, a Índia era produtora autossuficiente de têxteis, muitos de altíssima qualidade. O imperialismo britânico destruiu sua indústria têxtil a fim de obter um novo mercado para os têxteis fabricados em Manchester. Não é sem razão que a recusa aos importados britânicos por meio do uso de roupas de algodão fiado à mão foi um componente tão central da campanha pela independência nacional indiana.

Outro exemplo vem do domínio britânico sobre o Egito. A Grã-Bretanha deliberadamente concedeu empréstimos de altos juros aos governantes autocráticos do país antes da invasão, quando o Estado egípcio não pôde pagar os empréstimos de volta, procedendo à venda das terras comunitárias do país a investidores privados. Os detalhes podem variar dependendo do tempo e do lugar, mas Luxemburgo não se surpreenderia em ver o processo ocorrendo por todo o Sul Global hoje, mesmo que os culpados já não se restrinjam aos capitalistas ocidentais, com Estados como Japão e China também envolvidos.

Trabalho morto e vivo

A obra A Acumulação do Capital, de Rosa Luxemburgo, está ganhando uma nova audiência entre ativistas e pensadores socialistas, decoloniais e antirracistas contemporâneos, pois propõe uma conexão intrínseca entre capitalismo e imperialismo — e, por implicação, entre racismo e acumulação de capital, mesmo que ela não tenha teorizado explicitamente este último. Como ela escreve em A Acumulação do Capital:

Embora seja verdade que o capitalismo vive de formações não capitalistas, é mais preciso dizer que ele vive de sua ruína; em outras palavras, enquanto esse meio não capitalista é indispensável para a acumulação capitalista, fornecendo seu solo fértil, a acumulação, de fato, procede à custa desse meio, e está constantemente devorando-o.

Historicamente falando, a acumulação de capital é um processo de metabolismo que ocorre entre modos de produção capitalistas e pré-capitalistas: ou seja, a acumulação de capital não pode prosseguir sem esses modos de produção pré-capitalistas e, ainda assim, a acumulação consiste precisamente na gradual absorção e assimilação destes pelo capital.

Assim, a acumulação de capital não pode existir sem formações não capitalistas, assim como estas não podem existir ao lado dela. É apenas na constante e progressiva erosão dessas formações não capitalistas que se encontram as próprias condições da existência da acumulação de capital.

Kohei Saito argumentou recentemente que a invocação de Luxemburgo da relação metabólica entre modos de produção capitalistas e pré-capitalistas contém uma crítica ecológica implícita ao capitalismo: “Luxemburgo encontrou o limite absoluto do capital em sua dependência desse tipo de troca desigual com o Sul Global”.

Michał Kalecki, o renomado economista polonês, disse certa vez que A Acumulação do Capital forneceu “a formulação mais clara do problema da demanda efetiva até Keynes”. Luxemburgo poderia ter se divertido, se tivesse vivido para ver, ao encontrar-se elogiada por antecipar o trabalho de uma figura cujo objetivo era salvar o capitalismo, enquanto o dela era destruí-lo.

Mas há razões mais importantes para questionar o papel central desempenhado pela demanda efetiva em A Acumulação do Capital. A demanda efetiva opera no nível do mercado, e o mercado é uma expressão das relações subjacentes de produção. Central para estas últimas é a dominação do capital constante (trabalho morto, máquinas etc.) sobre o capital variável.

A maximização do lucro significa aumentar a produtividade do trabalho, e isso é mais bem alcançado substituindo o trabalho vivo por dispositivos que economizam trabalho. Como resultado, a única fonte de valor, a força de trabalho, diminui em relação à quantidade de capital acumulado, e ocorre uma tendência de queda na taxa de lucro.

Diante desse problema, os capitalistas respondem diminuindo os investimentos em setores menos lucrativos, como nas recessões. Isso leva a demissões e a uma queda nos padrões de vida dos trabalhadores. Do ponto de vista fenomenológico do mercado, parece que a falta de demanda efetiva é o que causou a crise. Na realidade, porém, a falta de demanda efetiva é, na verdade, o efeito da crise na produção.

Os capitalistas trabalham para contrariar as quedas nas taxas de lucro aumentando a taxa de exploração, transferindo instalações produtivas para áreas de baixos salários, utilizando tecnologias para extrair recursos naturais de forma mais eficiente, e assim por diante. Podemos, portanto, ver o imperialismo como sendo impulsionado principalmente não pela falta de demanda efetiva, mas pelo impulso do capital de acentuar a dominação do trabalho morto sobre o trabalho vivo.

Um sistema fechado

Luxemburgo rejeitou essa perspectiva porque vivia em uma era em que o capitalismo estava inundado de superlucros provenientes do imperialismo. Ironicamente, são precisamente as “suposições simplificadoras” de Marx no final do segundo volume de O Capital que fornecem uma base para teorizar a ligação entre capitalismo e imperialismo hoje.

À medida que a massa de capital acumulado cresce a proporções imensas, enquanto o desemprego ou subemprego da força de trabalho continua a aumentar, o capitalismo enfrenta uma compressão dos lucros. Qual a melhor maneira de tentar contrariar essa tendência do que aumentar a exploração do Sul Global, que contém tanto o maior número de camponeses ainda ligados à terra quanto a maior proporção de riqueza natural ainda não acessada?

O argumento de que a acumulação de capital depende da existência de sociedades não capitalistas pode ter feito sentido na época de Luxemburgo, quando a maior parte do mundo não era capitalista. Hoje, no entanto, praticamente todo o mundo é capitalista, então como a acumulação de capital pode continuar em um mundo totalmente capitalista?

Pode-se argumentar que ainda existem setores não capitalistas dentro das sociedades capitalistas, mas isso dificilmente fornece uma resposta adequada. Afinal, os setores não capitalistas dentro das sociedades ocidentais eram muito maiores na época de Luxemburgo do que são hoje, e ainda assim ela nunca sugeriu que eles poderiam fornecer o poder de compra necessário para consumir o produto excedente.

Ela não fez esse argumento por um bom motivo. Como a massa de capital acumulado é muito maior nas sociedades capitalistas do que nas não capitalistas, e os setores não capitalistas são correspondentemente muito menores, simplesmente não há como estes últimos fornecerem o poder de compra necessário para reproduzir o valor dos primeiros.

Se as coisas fossem diferentes, não haveria necessidade de Luxemburgo escrever A Acumulação do Capital. Ironicamente ou não, parece que a suposição teórica de Marx de uma sociedade capitalista fechada composta por trabalhadores e capitalistas sem um “exterior” ao capitalismo está começando a corresponder à realidade atual, mesmo que formações não capitalistas dentro das sociedades capitalistas claramente persistam.

Agência socialista

Outro problema levantado pelo argumento em A Acumulação do Capital diz respeito à questão da agência. Embora Luxemburgo sustentasse que o capitalismo deveria colapsar uma vez que dominasse o mundo inteiro, ela era revolucionária demais para aceitar tal fatalismo. Ela insistia que o proletariado se levantaria e poria fim ao capitalismo “muito antes” que esse ponto terminal fosse alcançado. Mas essa conclusão derivava de sua teoria da acumulação ou foi introduzida por um ato de vontade?

Além disso, essa agência subjetiva que criaria o socialismo estava localizada no Ocidente capitalista. Luxemburgo sustentava que sociedades não capitalistas ou semicapitalistas, nas quais o proletariado era uma pequena minoria, não poderiam alcançar uma transição para o socialismo, pelo menos não por um longo tempo. Ela rejeitava de imediato a noção de que o socialismo poderia ser criado por uma classe trabalhadora minoritária, ao mesmo tempo em que afirmava que o campesinato não era socialista, pois seus membros ansiavam pela propriedade privada da terra.

Ao contrário do velho Marx, Luxemburgo rejeitava a ideia de que a Rússia, que na época era 90% camponesa, poderia alcançar uma revolução socialista com base em formas comunais como a obshchina e o mir. Ela apoiava apaixonadamente as revoltas anticoloniais, mas não com o argumento de que eram ou poderiam ser socialistas.

Luxemburgo depositava suas esperanças de socialismo em países onde o proletariado constituía a vasta maioria da população; para ela, não poderia haver socialismo sem democracia e nem democracia sem socialismo. Este último argumento permanece sua declaração mais inspiradora. No entanto, ela combinava sua teoria da acumulação de capital com uma concepção excessivamente restritiva das forças revolucionárias, que não faz sentido para o mundo de hoje.

Limitações à parte, A Acumulação do Capital continua sendo uma das maiores obras já compostas sobre a ligação integral entre capitalismo e imperialismo. Assim como Luxemburgo nunca deixou de retornar a Marx, mesmo ao criticá-lo, nós também temos muito a ganhar com um encontro crítico com seu trabalho como ativista revolucionária, teórica política e economista.

Sobre os autores

é professor de Filosofia na Faculdade Comunitária de Oakton e autor de Frantz Fanon: Philosopher of the Barricades. ("Frantz Fanon: Filósofo das Barricadas") e Marx's Concept of the Alternative to Capitalism ("O Conceito Marxiano de Alternativa ao Capitalismo"), além de ter organizado, junto de Kevin B. Anderson, o The Rosa Luxemburg Reader ("O Leitor de Rosa Luxemburgo"), e junto de Paul Le Blanc estar organizando a publicação da obra completa de Rosa Luxemburgo em inglês.