S

audades do tempo em que a palavra “evidências” vinha quase exclusivamente associada à canção de Chitãozinho e Xororó, aquela cantada por alguém em um karaokê ou que toca numa festa já indicando que estava chegando a hora de voltar para casa… o cenário atual sequestrou esta palavra para direções bem menos festivas para dizer o mínimo, pois o debate polêmico em torno da questão da ciência e das evidências foi retomado (mais outra vez…). Encampado pelos grupos identificados com a bandeira do “baseado em evidências” a discussão apresenta uma tendenciosa dicotomia entre ciência e pseudociência, que tem como tarefa desmascarar pretensos enganadores. A evidência marcaria a diferença entre o que estabelece a verdadeira ciência contra a pseudociência enganadora, que por sua vez não apresenta evidências que comprovem sua veracidade e que, portanto, ao se colocarem como campo de saber, comandam um processo que ilude as pessoas. Seguindo a lógica dos cientistas defensores do “baseado em evidências”, a pseudociência se enquadraria no hall do que ficou marcado na pandemia como dos negacionistas, daqueles que negavam as vacinas, que negavam a boa ciência “baseada em evidências”. Porém, essa é uma simplificação grosseira de uma discussão complexa e profunda, uma vez que possui implicações econômicas, pedagógicas, científicas, culturais e ideológicas em sua divisão de lados.

Primeiro, a bandeira do “baseado em evidências” detém um argumento excludente que esconde um negacionismo próprio: não é ciência todo campo de conhecimento que não seja reflexo de si mesmo. Isto implica em reificar uma ideia de evidência normativa e regulada por exigências de uma e somente uma certa tradição científica. Ora, o debate mais básico e honesto sobre ciência pela filosofia da ciência, não ocorre sem levar em consideração o amplo horizonte indefinido de uma concepção de ciência que resiste a ser homogêneo e unívoco. Basta citarmos as tradições popperianas, neo-popperians, khunianas e neo-khunianas do debate sobre ciência, que já não tropeçamos nessa simplificação rasa. Qualquer universidade minimamente comprometida com o rigor científico amplia, acolhe e defende tal discussão. No entanto, o negacionismo epistemológico dos “baseados em evidências”, precisou, dentre os vários campos atacados (dentre os quais, por desconhecimento e responsabilidade, não nos arriscaremos a comentar, como é o caso da homeopatia ou da constelação familiar), encontrar um de grande visibilidade local e presença na cultura ocidental: a psicanálise. Campo que tem sido introduzido ao debate como mais uma pseudociência enganadora, por não apresentar evidências de seu fazer. A questão da evidência e da ciência se localiza justamente na tradição desse modelo de razão e na sua colusão com uma lógica de mercado. A questão do mercado entra aí a partir de uma certo estabelecimento de noção de valor e reprodutibilidade na produção de saber, característica indissociável à ciência apresentada via papers, estatísticas, congressos patrocinados, e toda ordem de prestígios. A psicanálise não está acima de críticas, mas tão pouco está o fazer científico hiper-simplificado, que tornou-se dogmático nas mãos de seus defensores apaixonados que agem como trolls.

A escuta, a ciência e a produção de mercadoria

No contexto da escuta, fica evidente o incomodo de certas críticas que associam ciência à produção de mercadoria. Uma característica fundamental da escuta é que ela ocorre pela linguagem. Linguagem não é necessariamente fala. Existe linguagem escrita, linguagem de sinais, linguagem matemática, entre outras. A característica que une todas as linguagens, independente de sua origem, é a lógica. A lógica que organiza e formaliza o modelo racional que permite a validação das proposições. Ou seja, o que é verdade e o que é falso dependem da coerência lógica e formal de como é proposto. É uma questão formal, uma sintaxe própria que modelos de linguagem e modelos de razão podem apresentar. Basicamente, é disso que a psicanálise trata, as incoerências entre uma sintaxe do desejo e uma sintaxe das identidades de papéis sociais. Entretanto, esse não é um debate sobre psicanálise, é um debate sobre evidências. Logo, proponho partirmos de uma primeira questão: a evidência como aquilo que se pode ler, ou seja, uma dedução.

No modelo cartesiano a evidência é uma redução lógica e metodológica até o ponto limite onde a dúvida não ultrapassa. Tal ponto, com clareza e distinção, são sinais (evidências) da verdade, dados derivados do Lumen Naturale que só o humano possui. Neste sentido, a evidência se auto-fundamenta e se auto-justifica, já que sua garantia não está em uma argumentação, mas no ato intuitivo sustentado por uma razão metafísica. Esta é a evidência racional matemática usada da razão cartesiana. No bojo dessa concepção temos a ideia de que existe algo perfeitamente objetivo, que seria a própria razão em seu sentido puro e metafísico, também chamado de Deus. Nós humanos não seríamos capazes de chegar a esse fim já que nós somos imperfeitos, porém a partir do nosso acesso parcial a razão conseguimos, usando a linguagem matemática, nos aproximar desta razão. Fica estabelecido na metafísica cartesiana a ideia de que existe algo para além dos humanos (uma res infinitum), e que podemos deduzir a partir de evidências lógicas. Um triângulo, por exemplo, não é encontrado na natureza, ele não existe no mundo a não ser pela dedução lógica formal que constrói a sua evidência. Esse espírito científico é basicamente um dos principais pilares que temos em nossa cultura. A razão científica cartesiana é um instrumento que os humanos usam para compensar a sua imperfeição e poder ir além do que as capacidades inatas podem. A confiança ígnea em um método “baseado em evidências” lembra muito a metafísica cartesiana e seu Deus objetivo e completamente perfeito…

A instrumentalização da razão é uma outra direção dessa discussão. A lógica filosófica ocidental que segue o percurso de Aristóteles à Francis Bacon, aponta como o uso do instrumento e do experimento como aquilo que compensa as limitações do humano se deu ao longo do tempo. Um guindaste para suspender um obelisco, um microscópio para ver o microorganismo, são instrumentos/experimentos que não concorrem com o saber filosófico, mas o instrumentalizam na direção de uma maior precisão da razão. Temos aqui um quadro que coloca evidência como o que é dado pelo instrumento, ligados pelo que podemos chamar de método. O método vai desde a escolha e de uma análise do problema até a escolha de um instrumento apropriado, que fornecerá evidências sobre a verdade da situação. No entanto, a “evidência” não é só uma redução lógica e tão pouco é o resultado instrumental da lógica, a evidência é, com perdão do trocadilho, algo menos evidente…

O não evidente nas evidências

Para John Locke, a evidência é a intuição. Isto é, um dos três diversos graus de certeza da razão: a intuição, a demonstração e a sensação. A intuição é a evidência imediata ou um modo de conhecimento claro e certo com que captamos nossa experiência na realidade. Os três modos de ser da certeza consistem na percepção da conexão, do acordo ou desacordo, contraste entre nossas ideias. A evidência tem um outro aspecto como aquilo que dá coerência entre causa e efeito.

Para David Hume, um cético radical, não se pode afirmar algo sem antes fazer uma redução e uma decomposição das ideias associadas até o seu termo final, a impressão. Os dados de fato ou conhecimento de fatos sobre as coisas só pode ser obtido assim e organizando a lógica da associação dos pensamentos na linguagem. Lembrando que Hume está às voltas em estabelecer as matrizes e o horizonte de campos de saber empíricos. Há método para discutir evidências, é preciso diferenciar relações entre ideias e dados de fato, pois temos uma distinção entre objetos presentes da mente humana, que seriam impressões e ideias, segundo Hume. As relações de ideias operam com base nos conteúdos ideais, não se referindo necessariamente ao que existe ou pode existir. É um juízo analítico, ou seja, aquele juízo em que o sujeito contém o próprio predicado. Trata-se aqui do campo da razão metafísica. Quando vamos para os dados de fato, temos uma questão que é onde a evidência surge. Nos dados de fato, os conteúdos não tem bases ideais, sendo possível a contradição de um dado qualquer concebido pela mente em relação à realidade. Aparece então a questão de procurar a natureza da evidência desses raciocínios dos dados de fato. Neste sentido, como eles não estão imediatamente presentes aos sentidos quando, por exemplo, se prever que o sol nascerá amanhã. A resposta de Hume vai no sentido de que os raciocínios que dizem respeito a realidade dos fatos parecem fundados na relação de causa efeito. Ou seja, a relação de causa e efeito é aquilo que fundamenta a ultrapassagem da evidência das nossas limitações de memória e sentidos.

Immanuel Kant observa que o cientista não é um discípulo mudo perante os fatos. Os fatos não falam. Em si, nada significam. São mudos e cegos. É o cientista que levanta questões através da razão. Ele só se satisfaz ao compreender a trama, a teia de relações que torno dos fatos inteligíveis. Neste sentido, os fatos são formas do entendimento lidar com as coisas. São modos de interpretação que buscam uma organização a partir da relação de causa e efeito. A relação de causa e efeito não tem um vínculo necessário com a teoria. Mas a teoria é uma forma interpretativa de organizar tais relações. Podemos observar isso nas antigas relações estabelecidas entre sintomas doença a muitos séculos atrás, quando ainda não se considerava a existência de microorganismos. Relações causais entre sintomas de doença ou mesmo sua contaminação, tinham explicações diversas e posteriormente identificadas a partir de microorganismos infecciosos. É assim que as relações causais podem estar corretas, mas sua teoria pode sofrer transformações e revisões em melhores versões. É nesse sentido específico que o aspecto filosófico de um debate sobre ciência é tão necessário. A filosofia e não a ciência se dedica a um constante deslocamento das posições interpretações teóricas dos fatos. Já a ciência, como diria Deleuze, se dedica a criar funções.

O Mito e seus arautos

R

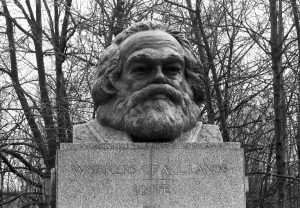

ubem Alves chama a atenção para o cientista mito, aquele que induz o comportamento e inibe o pensamento. A partir da autoridade de conhecimento, esta figura se imbui da autoridade da verdade liberando as outras pessoas de pensarem. O perigo disto é o rompimento que tal autoridade opera nos limites das especialidades, ou seja, o cientista se transforma em um sacerdote da verdade metafísica. Alves defende que tanto a religião quanto a ciência buscam a ordem, independentemente das convicções de cada uma. Não é que religião seja ciência e vice-versa, mas sim, como o ordenamento é uma forma de circunscrever o invisível. Nesse sentido, o autor cita Marx, “ toda ciência seria supérflua se aparência, a forma das coisas fosse totalmente idêntica à natureza.” Neste sentido, há implicação perigosa destes que se personificam enquanto autoridades científicas, se se colocam de má-fé se apegando ao poder do conhecimento posto sem o investigar e interrogar. Há uma relação de poder e controle nesta perspectiva de monopólio do fazer científico que inibe o pensamento das pessoas e as aliena deste conhecimento. Mas esta concepção de cientista mito pode ser ainda mais radicalizada.

Para Barthes, o mito tem a função de transformar uma intenção histórica em natureza, uma eventualidade em eternidade. Processo cujo pano de fundo é uma ideologia burguesa. Se nossa cultura é um campo privilegiado de significações místicas, é porque o mito é o instrumento mais apropriado de inversão ideológica que a define: em todos os níveis da comunicação, o mito opera a passagem da antinatureza para a pseudonatureza. Logo, ao lidarmos com uma ideia de evidência instrumentalizada e ateórica, nos deparamos com uma proposta metafísica supra-hermenêutica que anula qualquer contraposição, pois trata-se de uma pseudonatureza mítica inquestionável. Ciência, como o que estuda a natureza e a realidade, ao se propor a desvendar a verdade da natureza esvaziando posições filosóficas, institui uma pseudonatureza. Observa-se isto na naturalização dos transtornos mentais onde, se naturaliza, a posteriori, categorias criadas e por meio de estatísticas, se contabilizam aspectos semióticos induzidos e desdobrados de aspectos comuns.

A cultura dá ao mito um sentido real histórico que, por mais radical que seja a sua remissão, é definido pela maneira como o humano o produziu e o utilizou. O mito concebe ao real histórico uma imagem natural desse mito. A naturalização de diagnósticos como TDAH que, quando confrontado com uma historicidade, recorre a evidencia estatística para se apoiar. No entanto, esse diagnostico não resiste a questão de que ele não existia há 60, 70, 100, 200 anos atrás. O que coloca em xeque seu caráter biológico. Esvaziar a historicidade é uma estratégia que legitima a naturalização. É o locus onde se opera a mutação semântica em uma determinada contingência histórica, tal como a noção de evidência que atualmente se força para ser entendida somente pela forma de dado estatístico e imagem. O sequestro semântico da palavra ciência ora como arauto da verdade, ora como aquilo que é definido por representantes que assim se autodefinem. Barthes dá o exemplo da ideologia burguesa que se define pelo abandono do termo burguês, que teve a sua qualidade histórica eliminada.

O debate sobre ciência opera uma prestidigitação que inverte o real, o esvazia de sua história ignorando aspectos fundamentais da história da ciência, genealogia da evidência, percurso de transformação de uma teoria e práxis como a da psicanalise, enchendo-a de uma ideologia de natureza que tenta significar o humano excluindo o próprio limite da linguagem, seu real. A operação de rejeição/foraclusão do real é feita pelo mito por meio de uma constante produção de verdades e saberes adequados à campos semânticos de cada momento histórico.

Assim, Barthes afirma que “o mito é uma fala despolitizada”, acentuando o prefixo -des, como uma constante deserção dos conjunto de relações complexas humanas que tornam a política um campo instável de construção determinada.

Mas o mito nunca foge de falar sobre as coisas. O seu movimento é justamente o oposto, ele vai na direção dos problemas sensíveis, falando delas, mas como estratégia de uma purificação, de uma desresponsabilização ou deslocamento para outros entes como uma “alta habilidade”, um “desequilíbrio neuroquímico”, um desordenamento cuja régua da ordem é definida pela moralidade comum, no final das contas… A fundamentação pela natureza (metafísica) eterniza uma constatação a qual a clareza caracterológica afasta a necessidade de explicação etiológica que as teorias historicamente produzem.

Constato! Operação cognitiva que estabelece a certeza via encontro do sujeito lógico ao qual a razão se identifica, com o predicado que o qualifica: constato, logo estou certo! Um cartesianismo risível!

Outro crucial momento é o da consolidação da razão, via Hegel, onde é possível questionar o conhecimento do conhecimento, a lógica que fundamenta o próprio conhecimento que se pergunta sobre a coisa. Assim, temos um mundo sem contradições do tipo: isto é isto, aquilo é aquilo.

Se constato, logo encontro a natureza das coisas. Se constato a partir da religião, encontro uma natureza mística. Se constato pela ciência, encontro uma natureza natural, mas para isso, precisa-se falar a partir desse mito que, ao rejeitar a história, exclui o horizonte vasto do campo das ciências, para se instituir como A ciência! É uma supressão dialética que empurra o debate sobre ciência para a infância da teoria do conhecimento.

Esta supressão esconde tais contradições atrás de um visível imediato (imagens e estatísticas), ostentado por evidências que criam uma pseudoclareza eufórica onde as coisas parecem significar por si mesmas, onde o humano retorna para um solipsismo que se apoia em uma metafísica oculta, como o azáfama jubilatório do estágio do espelho quando a criança reconhece a si mesma, no narcisismo.

A valência política do termo evidência, ao ser pensada no âmbito do mito, deve ser enfrentada do ponto de vista do significante e não do significado. O populismo do mito é contingencial em termos históricos e culturais. Ele deriva e muda de acordo com a situação. Laclau destaca como isso ocorre como discursos populistas entre campos ideológicos opostos, mas que transitam em posições que passam até mesmo pelo que é oposto. Logo, evidência como mito, tem um valor que transita de acordo com a situação. Basta mudar as condições e o sistema ao qual pertence, que a forma/olhar da evidência muda. É por esta via que é preciso entender o contexto onde os caçadores de mito surgem: um contexto de ascensão de discurso de direita, de anti-reforma psiquiátrica, de derrubada de ato médico, de apoio da classe médica aos golpes políticos, a um contexto de esvaziamento intelectual e crítico da formação acadêmica dentro de uma cultura de mercado em que a instrumentalização se tornou um valor…

Como se dá a relação entre evidência e os dados?

C

omo observa Rubens Alves, dado deriva do verbo dar. Mas, o que seria um dado da ciência? O dado é aquilo que é fornecido pelo mundo e recebido pelo cientista. E o dado é uma evidência na medida em que algo se evidencia como problema ou se encontra uma evidência experimental, como a partir de um dado estatístico. O dado pode circular, mas sempre mediado pela linguagem. Mesmo um dado estatístico não possui uma pureza metafísica. Acreditar na pureza objetiva da evidência é voltar para o século XVII onde Descartes acreditava na objetividade como Deus. Não que os cientistas devem se declarar religiosos, apesar de alguns se apoiarem em uma metafísica da objetividade que escorrega para um misticismo epistemológico, como vemos nos caçadores de pseudociências da moda.

É nesse sentido que a ciência pode ser considerada um acordo tácito entre cientistas que comungou de um modelo de verificação e de uma linguagem. A verificação que garantiria a objetividade. O trabalho submetido às condições rigorosas de laboratório e que obtém o efeito em um ponto do mundo é também o trabalho que terá os mesmos resultados em condições idênticas em um outro ponto do mundo. Logo, a evidência necessita de um enunciado para poder ser testada, caso contrário ela não vai pertencer ao circuito de circulação da ciência. A questão se dá justamente no enunciado da evidência. Por mais simples que seja, ainda assim ela está submetida a uma linguagem. A não ser que acreditemos em uma pura descrição de fatos e evidências, em que estes sejam livres de qualquer pressuposto, ainda assim estaremos submetidos a condições inconscientes da linguagem. Inconsciente aqui não quer dizer necessariamente o inconsciente freudiano, tão recusado pelos caçadores. Mas o inconsciente da linguagem, a simples impossibilidade de perceber a própria construção fonemática das palavras, até a forma a partir da qual se é possível pensar o mundo, ou seja, a forma que possibilita se pensar de uma certa forma. É algo implícito na linguagem. E se por um lado o método é aquilo que vai organizar algo no sentido de uma possibilidade de demarcação de um caminho que pode ser refeito, por outro, não é uma garantia metafísica da verdade. Até mesmo Popper concorda com isso ao defender não existir o que chamamos de um método lógico para ter novas ideias. É uma posição que poderíamos aproximar ao vale tudo metodológico de Paul Feyerabend, tão mal entendido por muitos como uma falta de critério da ciência.

Reduzir a psicanálise à bobagem chama-se ideologia

N

esse sentido o limite do saber científico é uma espécie de limite nunca ultrapassado mas sempre tenso entre a objetividade e o campo simbólico articulado entre a função simbólica do cientista e os sistemas simbólicos que ele pertence. Logo, Freud destaca-se como um autor de radicalidade científica por traçar um método que possibilita atravessar a si mesmo enquanto fantasia de verdade. Algo que não é um privilégio do gênio Freud. A desconfiança com as paixões e as emoções é uma constante no pensamento filosófico ocidental e que acabou gerando um mito de pureza que impregnou a racionalidade iluminista burguesa. Sim, a ciência ainda é uma práxis humana e, a não ser que se ultrapasse o limite em que se poderia excluir justamente esse elo historicamente considerado frágil, que é o próprio ser humano, ainda vamos continuar a perseguir mitos que são projeções de nossos próprios sintomas, sob a roupagem de evidência.

Não podemos esquecer de uma característica fundamental que torna a psicanálise irredutível aos critérios a qual ela está sendo pressionada a responder: é que é justamente a sua não resposta a essa espécie de normatividade autoritária que caracteriza o que se chama de desalienação no processo terapêutico. Safatle destaca a potência política dessa ação terapêutica transformadora diante daquilo que nos aprisiona e domina. Questão política que nos leva à ruptura com as formas ideológicas produzidas para se lidar com o Real sob a ilusão de sua síntese integral: a razão, a própria ciência, a religião, a ficção, os mitos e etc. Talvez seja este um dos pontos centrais de toda esta discussão. Todo discurso apresenta algo não dito, latente e recalcado. O que vemos no quadro geral desse “olavismo” epistemológico são as formas retóricas do que Barthes nomeou como Mito de Direita e que esconde a investida de uma contrareforma psiquiátrica que avançou recrutando demagogos cientistas para desacreditar campos críticos que produzem rupturas entre o mito científico e a práxis concreta. Demagogos que produzem ciência sem ciência, como o panfleto negacionista intitulado: “que bobagem” de Natália Pasternack.

Muito embora Pasternack não tenha seriamente estudado o inconsciente segundo a psicanálise (tanto que não o define em lugar algum em seu panfleto, e ainda assim tenta criticá-lo e discuti-lo); nós notamos como o inconsciente freudiano e os desdobramentos em autores como Melanie Klein, Jacques Lacan e etc… vai na contramão da psicologia de matriz cartesiana, comportamental, positivista e mercadológica, e isso se dá devido a sua vocação de evidências que se deslocam dessa combinação de dominação e poder que age aprisionando as pessoas. O incômodo com Freud está em sua resistência à estabilidade do teste, do controle e da reprodutibilidade da técnica de linha de produção de artigos, medicamentos, diagnósticos e etc. De forma geral, a psicanálise fura a si mesmo, quando chega no limite da reificação. Um aspecto que desestabiliza o princípio de identidade que qualifica o sujeito pelo predicado. Por isso, a discussão ontológica na psicanálise é tão acirrada, bem como a questão da verdade, da estabilidade do significado e do que pode organizar uma experiência de realidade de maneira homogênea. Mas nada disso é uma epifania. São elementos recolhidos da experiência clínica com pessoas histéricas, com traumas de guerra e da loucura. Exemplos de pacientes submetidos a todo tipo de tratamento moral e cruel por meio da ciência… Até hoje!