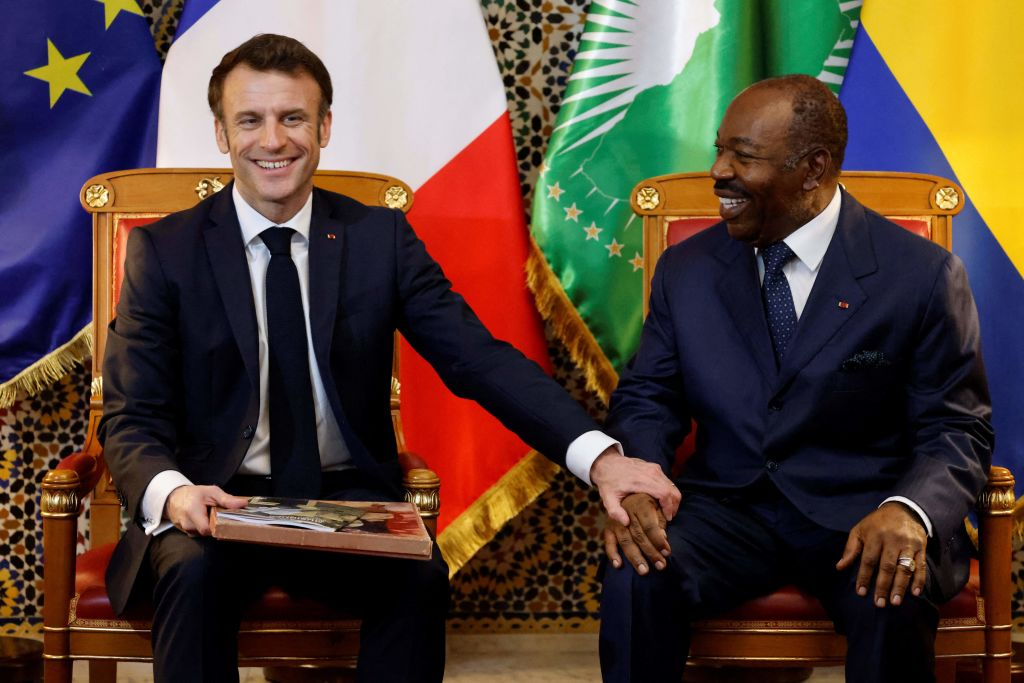

Na segunda-feira, o General Brice Oligui Ngeuma foi declarado presidente interino do Gabão. Sua investidura, supostamente prometendo uma futura “transição” democrática, ocorreu após a reeleição fraudulenta do governante de longa data Ali Bongo e sua prisão pelos militares. Bongo, um parceiro francês, assumiu o comando em 2009 após a morte de seu pai, que havia sido o presidente vitalício efetivo do país da África Central desde 1967 — a maior parte do período desde que o Gabão conquistou sua independência de Paris.

Esse foi o oitavo golpe da antiga colônia francesa desde 2020, os eventos no Gabão foram impulsionados, acima de tudo, pelo cansaço popular com a dinastia Bongo. Mas eles também indicaram algo sobre a influência decrescente da França. No mesmo dia da tomada de posse de Ngeuma, a ministra das Relações Exteriores francesa, Catherine Colonna, disse ao Le Monde: “A África francesa está morta há muito tempo”. Com esse termo, ela se referia aos laços comerciais e militares estreitos que a França manteve em seu antigo império nas décadas após a descolonização formal.

Eventos em outras partes do Sahel demonstram, de forma ainda mais evidente, o quanto o sentimento anti-francês está desfazendo esses laços e os governos ligados a eles. Pegue o caso do Níger. No final de julho (2023), oficiais militares na capital Niamey depuseram o presidente democraticamente eleito e alinhado com os franceses, Mohamed Bazoum. Desde então, a junta no poder enfrentou ameaças de intervenção militar — incentivada por Paris — da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), liderada por países como Nigéria e Senegal.

Na verdade, embora alguns em Paris ainda falem de uma “política africana”, este é hoje um projeto sem rumo, à medida que suposições persistentes de prerrogativa nacional são eclipsadas pela influência e capacidades decrescentes da França. Ex-colônias no Sahel e na África subsaariana têm suas próprias lutas internas pelo poder. No entanto, o ressentimento contra governos vistos como subservientes à Paris também expressam uma insatisfação profunda com a presença militar francesa, sua incapacidade de vencer uma “guerra ao terror” mal concebida evidencia o hábito de Paris de apoiar líderes locais aliados.

Paternalismo francês

Como parte de um ritual de longa data, os líderes franceses rapidamente afirmaram que o país virou a página do paternalismo pós-colonial. O presidente francês Emmanuel Macron disse algo semelhante no início de seu mandato em 2017, anunciando perante estudantes em Ouagadougou, capital de Burkina Faso, o fim da “política africana” da França.

Mas isso tem demorado a se traduzir em uma reinicialização séria. Protegida do debate público na França e cada vez mais divorciada de qualquer interesse material mensurável, há muito hábito e inércia na presença da França na região, o que alimentou uma onda de opinião anti-francesa, em parte auxiliada por campanhas de desinformação russas.

Desde o início da década de 2010, a França tem se envolvido em uma prolongada operação de contra-insurgência no Sahel, buscando apoiar a faixa de estados sem litoral, sendo Mali e Burkina Faso até o Chade. (Ironicamente, grande parte da instabilidade inicial que as forças francesas buscavam conter foi exacerbada pela decisão, apoiada pelo presidente Nicolas Sarkozy, de derrubar o governante líbio Muammar Gaddafi em 2011).

Mali e Burkina Faso foram cenários de golpes bem-sucedidos em 2020 e 2022, respectivamente, após os quais as novas juntas expulsaram as forças militares e o pessoal diplomático francês. Essas forças, ao lado do contingente militar francês na República Centro-Africana, foram realocadas para o Níger, que agora é palco de um impasse, já que a junta exigiu que Paris retire seus 1.500 soldados restantes e chame de volta seu embaixador, Sylvain Itté.

Em um discurso em 28 de agosto perante o corpo diplomático sênior, Macron defendeu as intervenções da França. Ele reafirmou sua recusa em atender às exigências da junta, reiterando a posição de Paris de que os novos líderes são ilegítimos. No entanto, em 6 de setembro, o Le Monde noticiou que o exército francês está negociando com as novas autoridades em Niamey para organizar uma retirada eventual das forças expedicionárias. Em uma aparente tentativa de diminuir a tensão, o primeiro-ministro nomeado pela junta indicou em 4 de setembro que o governo espera “manter uma cooperação” com a França.

As operações Serval e Barkhane — a intervenção inicial em 2013 teria sido para conter uma ofensiva de grupos islâmicos no norte do Mali e, a operação de contra-insurgência em todo o Sahel, que se desenvolveu a partir dela — “foram um sucesso”, disse Macron ao Le Point em 23 de agosto. Em seu discurso alguns dias depois, ele comentou que “se cedermos aos argumentos ridículos apresentados por esta aliança insana de pseudo-pan-africanistas e neo-imperialistas [uma referência ao grupo miliciano Wagner da Rússia, que foi contratado por antigos clientes franceses como Mali e República Centro-Africana], perdemos a cabeça”.

“Níger foi o último reduto real para as forças francesas no Sahel, era absolutamente essencial para a presença militar da França na região”, disse o deputado do partido La France Insoumise, Arnaud Le Gall, à Jacobin. “Apostamos tudo em uma resposta militar — e as pessoas ainda se agarram à ideia de que Barkhane foi um sucesso, como Macron disse novamente em seu [de 28 de agosto]. Mas Barkhane foi um grande fracasso — estamos sendo expulsos de uma terceira nação no Sahel.”

Desde a deposição do presidente do Níger, Bazoum, Macron rejeitou qualquer gesto ou abertura para a nova junta militar. Em seu discurso na semana passada, Macron insistiu, denunciando uma “epidemia de golpes” e reafirmando o apoio francês a uma possível intervenção das potências da CEDEAO, pedindo “nem paternalismo, nem fraqueza”.

“Uma ameaça militar é exatamente o que reforçará a junta no Níger”, diz Le Gall, que também apontou para a resposta mutável e inconsistente da França aos golpes nesses estados. Ele destacou a hipocrisia da posição de Paris em relação ao Chade, onde Mahamat Idriss Déby assumiu o poder em 2021, após a morte de seu pai Idriss Déby, que governava o país desde 1990. “Por um lado, nós ungimos Déby no Chade, enquanto condenamos golpes no Mali, Burkina Faso e agora no Níger.”

Enviar as tropas (novamente)?

A postura de Macron levantou sobrancelhas de ambos os lados do Mediterrâneo. De acordo com fontes diplomáticas francesas, a possibilidade de uma intervenção da ECOWAS no Níger sempre foi uma aposta arriscada, e os assessores de Macron deveriam saber que era ou um blefe pouco crível por parte de chefes de Estado cautelosos, ou uma leitura imprudente de sua própria alavancagem. A Argélia, assim como órgãos continentais como a União Africana, se posicionaram contra uma possível intervenção, enquanto o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, concordou que não havia uma “solução militar aceitável”.

“O discurso de Macron foi um último prego muito constrangedor no caixão”, disse Nicolas Normand, embaixador francês no Mali entre 2002 e 2006, à Jacobin. “Ele está sendo mal aconselhado e parece não entender a situação… Estamos apoiando alguém que perdeu. Um discurso assim faria sentido se Bazoum tivesse uma chance de recuperar o poder [no Níger], mas como isso é inconcebível neste momento, fazer esse tipo de declaração só cria mais problemas para nós”.

“A França não tem mais os meios para isso”, disse uma fonte francesa na região, que pediu anonimato, sobre a postura de Macron. “Partir do pressuposto de que a França pode decidir o que acontece em suas ex-colônias é uma forma de cegueira, especialmente em termos de nossas próprias capacidades. Mesmo os Estados Unidos hoje não têm mais os meios para manipular outros países como era possível no passado.”

Macron até se encontrou em desacordo com Washington, que mal escondeu sua disposição de estabelecer um relacionamento com os detentores do poder militar de fato em Niamey. Victoria Nuland, secretária de Estado adjunta interina dos Estados Unidos, foi enviada para estabelecer um diálogo com a junta no início de agosto, embora a visita tenha rapidamente azedado. Dias após o golpe, Kathleen Fitzgibbon foi nomeada embaixadora, preenchendo uma ausência de dois anos no cargo. Os diplomatas franceses consideraram ambos os movimentos como um tapa na cara.

Temendo mais do que tudo a exploração russa ou chinesa e alimentando a campanha de mídia social anti-francesa, os Estados Unidos estão ansiosos para estabelecer alguma relação de trabalho com o novo governo, tendo fornecido mais de US$ 500 milhões em ajuda militar desde 2012 e ostentando uma base de drones e 1.100 militares.

“A França e os Estados Unidos representam dois extremos”, diz Normand. “A posição correta teria sido condenar o golpe e exigir o retorno do governo eleito, e depois de três dias, quando nada acontecesse, apenas ficar calado e estabelecer laços informais. Essa foi a posição de todos os países europeus além da França.”

Um adeus ao status de poder global

Apesar de todas as provocações da França, há uma forte atração para estabelecer um modus operandi com as novas administrações surgindo no Sahel, essenciais como são nas tentativas da União Europeia de bloquear as rotas de migração antes de chegarem ao Mediterrâneo. Uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Europa em Toledo, Espanha, em 31 de agosto, mostrou divergências entre a França e seus aliados europeus, aos quais Paris há muito buscava incluir ao seu lado nas operações militares no Sahel.

“A Europa enxerga essa região exclusivamente através do prisma da migração”, diz o legislador do France Insoumise, Le Gall. “Isso isola muito Macron, que apostou muito em sua capacidade de representar a Europa em política externa, defesa e ‘autonomia estratégica’. Trouxemos nove estados europeus para nossas intervenções, e isso se tornou um fiasco do qual somos uma das principais causas.”

Além da “estabilidade” – uma palavra-chave para governar os movimentos migratórios – seria um exagero dizer que os interesses concretos da França têm aprisionado Paris em manter uma presença opressiva na região. O Niger ainda fornece 17% do suprimento anual de urânio da França, uma parcela considerável para um país dependente de energia nuclear, apesar de “não ser insubistituível”, disse uma fonte francesa. Mas, em conjunto, apenas 2% do comércio exterior francês é com a África subsaariana.

Assim como nas “guerras eternas” dos Estados Unidos, há um elemento de irracionalidade na persistente obstinação dos estrategistas franceses em manter uma presença na África Ocidental. No imaginário dos círculos de política externa do país, uma forte presença na região seria um trampolim para o papel da França como potência global, indo além de seu peso.

A política externa da França também está se curvando às restrições institucionais, de acordo com Le Gall, que apontou para a quase total dominação da presidência sobre a política externa para explicar a aparente incapacidade de Paris de mudar de estratégia.

“No cerne do problema está o fato de que essas questões são raramente discutidas”, disse Le Gall à Jacobin. “Claro, os Estados Unidos tiveram sua parcela de intervenções neoimperialistas, mas elas foram debatidas, o Congresso conduziu investigações e, quando o Afeganistão e o Iraque se tornaram controversos, os membros do executivo foram interrogados pelo Congresso. Não tivemos nada disso, e é chocante. O Parlamento não tem uma supervisão séria sobre a política externa.”

Uma retirada geral ainda não foi anunciada. Mas fica a pergunta “Quem perdeu a África?” pode ser esperada nas manchetes francesas no futuro previsível, à medida que o momento de apontar começa. Segundo a fonte francesa na região, “há um apego emocional a uma certa ideia de poder francês entre nosso estabelecimento militar. Por anos, nosso exército foi orientado para missões de estabilização, operações avançadas e projeção externa de poder. Ouvir que isso acabou será muito complicado, psicologicamente falando.”

Sobre os autores

Harrison Stetler

é um jornalista freelance e professor baseado em Paris.