Entrevista por

Kévin Boucaud-Victoire

Em um novo livro que será lançado em inglês no ano que vem pela Verso, o sociólogo Daniel Zamora e o filósofo Mitchell Dean retomam a jornada intelectual pós-68 de Michel Foucault, na qual o flerte com o radicalismo de esquerda deu lugar à fascinação pelo neoliberalismo.

Nesta entrevista para o site francês Le Comptoir, Zamora reflete sobre o burburinho intelectual da França dos anos 1970 e de que modo a resposta dada por Foucault prefigurou parte significativa de nosso mundo político atual.

KBV

Os herdeiros autoproclamados de Foucault são muito diversos: eles vão de libertários de esquerda a oficiais da Câmara de Comércio, incluindo sociais-democratas e vestígios da “segunda esquerda” francesa. Como podemos explicar isso? Como podemos situar Foucault?

DZ

Em primeiro lugar, eu acredito que alguns intelectuais têm o hábito questionável de impor suas próprias agendas a certos filósofos. Se colocar sob a autoridade de uma grande figura da vida intelectual para legitimar suas próprias ideias é uma prática comum, mas atingiu um grau bizarro no caso do Foucault. Na França, a mais básica contextualização de seu trabalho é difícil de ser feita. É necessário se perguntar, hoje, porque alguns dos trabalhos mais estimulantes sobre a história intelectual francesa são produzidos por acadêmicos anglo-saxões como Michael Behrent ou Michael Scott Christofferson. É também necessário pensar porque indicações das associações do Foucault com os “novos filósofos” ou com a “segunda esquerda” são tão inaudíveis.

KBV

Não é um pouco irônico que um autointitulado “historiador do presente” é agora lido e interpretado de modo completamente abstraído de seu próprio presente? Aqueles que querem resgatá-lo hoje querem também torná-lo uma figura que responde às suas próprias expectativas.

DZ

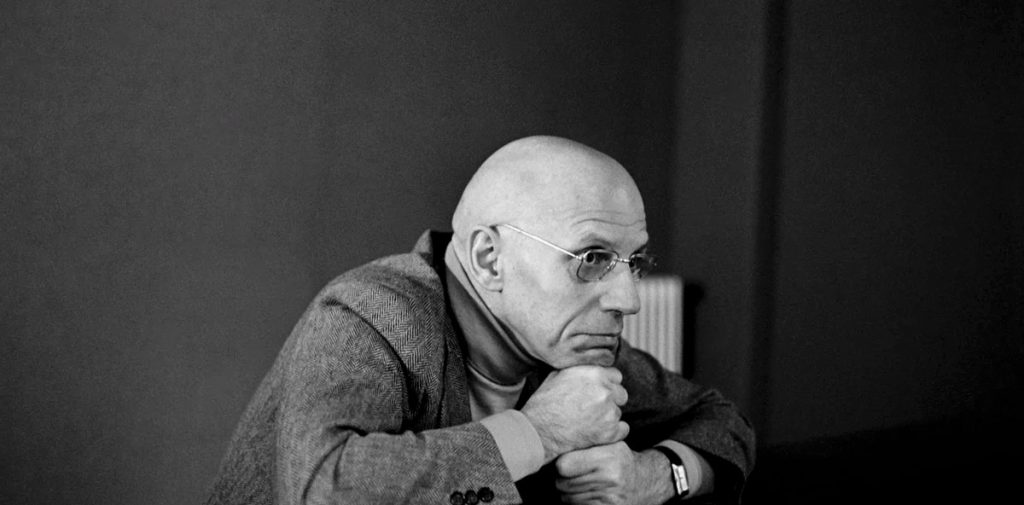

De maneira mais fundamental, eu acho que a enorme diversidade também é parcialmente resultado do modo que o próprio Foucault apresentou seu trabalho. Ele nunca procurou construir um sistema de pensamento ou uma grande teoria social; ele se definia de modo geral como um “experimentador”. Os textos e conceitos que lhe eram tão importantes só o interessavam enquanto meios de interrogar sua própria época. Então, ele podia se denominar um “estruturalista”, ele podia flertar com o Maoísmo da gauche prolétarienne, ou, mais tarde, manifestar as ideias do neoliberalismo em sua batalha contra tudo aquilo que designa o indivíduo a certa concepção de si mesmo. Daí vem sua metáfora famosa comparando seus livros a “caixas de ferramentas” que poderíamos arranjar como quiséssemos. Mas esta percepção tem seus limites.

Um conceito nunca é inteiramente independente do contexto ou propósitos que circundam seu surgimento. O conceito sempre permanece parcialmente prisioneiro de sua própria arquitetura. Então podemos ser céticos de todas aquelas encantações sem fim que pretendem, por exemplo, reconciliar Marx e Foucault em alguma grande síntese, quando de fato, no fim de sua vida, Foucault queria “se livrar do marxismo”. O mesmo é verdadeiro para aqueles que tentam fazer dele um pensador hostil ao neoliberalismo.

KBV

Qual a contribuição da análise do neoliberalismo feita por Foucault?

DZ

Sua análise é marcante porque representa uma das primeiras tentativas de estudar o neoliberalismo de perto como um conjunto de pensamento: pelas coisas que o uniam bem como pelas diferenças existentes nele mesmo. Nós nos esquecemos que houve um cisma intelectual entre Friedman e Hayek. Estudos mais aprofundados da história intelectual e análises do neoliberalismo só surgiriam nos anos 1990. Assim, Foucault ofereceu uma das primeiras interpretações interessantes dos principais conceitos e ideias do neoliberalismo.

Em particular, Foucault distingue o neoliberalismo do liberalismo clássico no sentido de que aquele não é uma forma de “laissez-faire”, mas, ao contrário, uma política ativa da construção de mercado. Foucault observa corretamente que para os neoliberais austríacos a falência do liberalismo econômico do Século XIX os levou a enxergar sua própria doutrina como uma doutrina ativa e conscientemente construindo o mercado, uma entidade de modo algum natural. “Não haverá o jogo de mercado, que deve permanecer livre, seguido do domínio no qual o estado começa a intervir” – ele explicou em uma de suas palestras – “uma vez que o mercado, ou melhor, a pura competição, que é a essência do mercado, pode aparecer somente se for produzido, e caso seja produzido por uma governamentalidade ativa”.

Outro elemento interessante de sua análise, neste caso bebendo no neoliberalismo estadunidense, é que ele vê essa nova mentalidade neoliberal como “ambiental”. Não se tratava de produzir subjetividades, mas de estimular indivíduos a se comportar de modos específicos, atuando sobre seu ambiente econômico. Neoliberalismo como um “tecnologia do ambiente” – disse ele em suas palestras – traz consigo “um retrocesso maciço do sistema normativo-disciplinar”. Foucault observou que para alguém como Gary Becker, o crime deveria ser lidado pela ação de incentivos econômicos e não pela construção de subjetividades criminosas. Na visão neoliberal, o criminoso é meramente alguém cujo cálculo de custo-benefício inclina em direção ao crime.

Como resultado, o objetivo da ação econômico deveria ser alterar essas variáveis de modo a reduzir de modo “otimizado” o “incentivo” ao crime. Foucault entende, assim, o neoliberalismo não como um retrocesso do Estado, mas como retrocesso de suas técnicas de sujeição. O neoliberalismo não tentaria nos assinalar uma identidade determinada, mas simplesmente atuar em nosso ambiente.

Isso significa algo vindo do pensador número um das técnicas modernas de normalização! Esta análise explica a conexão profunda entre o desenvolvimento do neoliberalismo como forma de governamentalidade em meados dos anos 1970 na França, e a defesa feita por Foucault da invenção de novas subjetividades. Longe de se oporem, aos olhos de Foucault, ambas caminham juntas. O neoliberalismo, mais aberto ao pluralismo, parece oferecer uma estrutura menos construtora para a proliferação de experimentos minoritários.

Mas tudo isso representa menos uma crítica do neoliberalismo do que uma forma de fazer sua racionalidade inteligível. Neste sentido, é significativo que Gary Becker, um dos pais do neoliberalismo estadunidense, se mostrou em perfeito acordo com a análise de seus textos feitas por Foucault. Criticar o neoliberalismo não significa espelhar a imagem que faz de si próprio, mas, ao contrário, desconstruir a mitologia que construiu para si mesmo.

KBV

A análise do neoliberalismo feita por Foucault parece ignorar estudiosamente a experiência de Pinochet, que começou em 1973, bem como o fato de que a “governamentalidade” pode se acomodar no autoritarismo. Parece estranhamente a-histórico.

DZ

De fato, esta é uma escolha deliberada de Foucault. Thatcher e Reagan não haviam ainda chegado ao poder, mas já era possível notar os elementos conservadores que caracterizariam seus triunfos políticos. Foucault conhecia a política de Ronald Reagan, então governador da Califórnia, para onde viajava regularmente em meados de 1970. E a associação de Milton Friedman com a campanha ultraconservadora de Barry Goldwater na eleição presidencial de 1964 provavelmente não passou batido para ele.

Eu acho, entretanto, que sua análise era historicamente situado, só que no contexto francês. Para entender isso, é preciso primeiro situá-la no contexto da crescente oposição intelectual ao programa da União da Esquerda (1972-1977) e do socialismo pós-guerra. E depois juntá-la às ideias desenvolvidas pela “segunda esquerda” na França, organizada ao redor de figuras como Michel Rocard no Partido Socialista ou Pierre Rosanvallon no CFDT. Então neste cenário, em que parcelas da esquerda questionavam seu próprio futuro, Foucault não via o neoliberalismo como um bicho-papão, mas, como esclareceu Serge Audier, buscando, ao invés disso, seu “uso inteligente” como uma alternativa ao socialismo.

Deste modo, Foucault examinou o neoliberalismo como uma “governamentalidade”, como um modo de pensar a política, mais do que como uma agenda econômica. Este modo de ver o neoliberalismo foi incidentalmente motivado na França pelo contexto particular das políticas de Valéry Giscard-d’Estaing. Foucault viu o desenvolvimento do neoliberalismo na França sob o governo Giscard como um rompimento com a clivagem clássica “direita-esquerda”. De fato, como Serge Audier observou corretamente, Foucault atentou à excelente relação entre Giscard e os socialistas do SPD alemão de Helmut Schmidt. Devemos lembrar que antes de tomar um rumo mais conservador em 1976, a presidência de Giscard foi marcada pela descriminalização do aborto, a introdução de visitas em penitenciárias, o fim da censura e a diminuição da idade eleitoral. Deste modo, o neoliberalismo não era visto estritamente no quadro da oposição esquerda-direita, mas como uma governamentalidade capaz de redefinir o modo em que se pensava a própria política.

Foucault viu gaullistas e comunistas como pertencentes ao campo “social-estatista” (na terminologia da segunda esquerda), enquanto os Giscardistas e Rocardianos pareciam representar um campo menos focado no Estado, contrastando-o às virtudes da sociedade civil e do empreendedorismo. Este aspecto, inclusive, parece ser totalmente ignorado nos trabalhos de Geoffroy de Lagasnerie ou Christian Laval. O esforço de Foucault em reinventar a esquerda e investigar o neoliberalismo não se deu num vácuo, mas em seu próprio contexto político, especificamente em diálogo com a segunda esquerda.

KBV

Neste sentido, não teria sido a análise de Foucault algo puramente teórico?

DZ

De fato. Assim como Lagasnerie está certo em ver nas palestras de Foucault não uma denúncia mas uma forma intelectual de experimentação, é também certo que essa experimentação se voltava a um questionamento de seu próprio momento, não do nosso. Em um contexto no qual Foucault acredita que questões de desigualdade e exploração tenham sido basicamente resolvidas, e no qual a ideia de uma revolução é antiquada, o que interessa é a autonomia individual. O poder não é mais algo a ser “tomado”. Ao invés disso, deve-se construir nele outros espaços, nos quais indivíduos devem se reinventar e testar outras formas de existência. Sua crítica estava focada nos mecanismo de sujeição: segurança social, escolas, sistema judiciário, etc. A crítica deveria tornar possível, como ele disse em sua famosa citação referente ao esclarecimento, que “não sejamos tão governados”.

Uma vez que o poder é onipresente, Foucault não aspirou “liberar” o indivíduo, mas aumentar sua autonomia. Então, mesmo que a mudança tivesse que acontecer principalmente pela proliferação de experimentos minoritários, no tocante ao poder, esta governamentalidade “ambiental” neoliberal poderia, em sua opinião, alargar os espaços de autonomia que seriam livrados da normatividade “social-estatista”.

E esta não era uma ideia exclusiva de Foucault. Podemos recordar, no mesmo contexto, a visão de André Gorsz sobre o neoliberalismo. Para a Nouvel Observateur, Gorsz escreveu sob o pseudônimo de Michel Bousquet que “se o Giscardismo pode afrouxar o poder do centro e abrir novos espaços para iniciativa coletiva, porque não tirar vantagem disso?”. Ainda que Giscard fosse um neoliberal, adicionava Gorsz, “não se segue daí que a liberalização da sociedade deva ser um projeto da direita”. E ele continuava, enfatizando que “há através de toda a Europa atual, trocas e permeações parciais entre neoliberais e neo-socialistas”. Não é que o neoliberalismo representasse uma solução, mas para Gorsz e Foucault ele abria seus olhos para a perspectiva de ocupação de novos espaços liberados do Estados, preenchendo-os com outros tipos de experiência. Claro que suas perspectivas não se materializaram efetivamente e as grandes parcelas do Estado que foram “liberadas” através de políticas neoliberais não levaram a uma política de emancipação. A evacuação do Estado não levou à proliferação de espaços autônomos e o discurso da autonomia transformou paradoxalmente o estado de bem-estar social em uma máquina de “ativação” (como bem-estar-para-o-trabalho) que é mais disciplinar do que emancipatória. Mas isso é uma outra história…

KBV

Foucault não acreditava na revolução, mas em micro-resistências cotidianas, bem como na necessidade de “inventar a própria vida”. Ele pensava que a relação do “indivíduo consigo mesmo” era o “primeiro e último” foco da “resistência ao poder político”.

DZ

Por muito tempo Foucault não ofereceu nenhuma perspectiva em relação à transformação social. Ele apresentou retratos deslumbrantes dos mecanismo de normalização, de poder, de disciplinarização do corpo, etc.. Mas a resistência era, de modo geral, a parte faltante. Seu sujeito era sobremodo passivo, incapaz de responder ao poder. Acho que somente em sua última década de vida, através de seu interesse nas técnicas de si, que ele começou a outorgar mais autonomia ao sujeito. Assim, o poder gradualmente tomou forma como uma mistura de técnicas de restrição e técnicas de si, nas quais o sujeito se constitui. Poder e resistência se tornam os dois lados da mesma moeda. A relação com o si próprio se torna um espaço potencial de liberdade e autonomia que indivíduos podem manipular em oposição ao poder.

Neste contexto, para Foucault, a resistência não toma a forma de movimentos sociais ou luta de classes. Ela flui – segundo sua fala sobre um congresso organizado por Pierre Rosanvallon em 1977 – “de um interesse moral individual”. Não se tratava mais de “tomar” o poder, ou transformar o mundo num sentido clássico, mas de “mudar nossa subjetividade, nossa relação com nós mesmos”, ele escreveu. A questão do modelo de sociedade foi, assim, substituída pela de como devemos viver em sociedade. Foucault propôs uma “arte”, uma “estilização” da vida, ao invés de uma política estratégica. Mudar a si mesmo poderia então impulsionar o que Deleuze chamaria de “revoluções moleculares”, mudando a sociedade a partir de baixo. Em outras palavras, a ética tomaria o lugar da política.

Não é preciso explicar que, nas décadas seguintes à sua morte em junho de 1984, essa virada tomaria uma direção ambígua, para dizer o mínimo. Localizando a resistência majoritariamente na relação do indivíduo consigo mesmo, Foucault diminuiu significativamente o alcance de sua crítica social. Paradoxalmente, ele deixou fora de alcance exatamente aquelas estruturas econômicas e políticas que alicerçam o quadro no qual essa “relação consigo mesmo” pode ser experimentada. Questões relacionadas à exploração, divisão desigual do trabalho (agora numa escala global), ou desigualdade econômica, desaparecem e se mostram completamente inacessíveis através destas “micro-resistências” Na realidade, a ideia de que revoluções “moleculares” descentralizadas poderiam de algum modo causar um agregado de efeitos de larga escala se mostrou completamente irreal quando aplicada a relações econômicas. Se se quiser polemizar sobre isso, é possível mesmo questionar a relação desta visão com a do neoliberalismo. “Não se esqueça de inventar sua vida”, concluiu Foucault no início dos anos 1980. Essa visão não possui uma harmonia notável com a prescrição de Gary Becker de que devemos nos tornar “administradores de nós mesmos”?

KBV

Em última análise, você de certo modo repete aquilo que Murray Bookchin criticou como “anarquismo de estilo de vida”.

DZ

Bookchin estava absolutamente correto em ver essas “insurreições pessoais” de Foucault como um tipo de guerrilha sem fim que parece sempre destinada ao fracasso. No mínimo, isto parece impedir qualquer reflexão sobre como inventar diferentes formas institucionais e organizacionais para nossa existência.

A maior limitação desta perspectiva, me parece, é que ela assumia que capitalismo e poder residiam numa vasta variedade de micro-poderes que operam ao nível das relações sexuais, da escola, das estruturas familiares, das especializações, da ciência, etc.. Neste ponto de vista, o Estado, por exemplo, aparece como mera armadura de uma série de relações que funcionam em escalas menores. Daí a estratégia de subverter capitalismo e Estado não por um ataque frontal, mas pela ação neste nível micro, isto é, na “vida cotidiana”.

Então pela estilização de uma existência, pela criação de espaços de experimentação, era possível transformar o edifício social inteiro desde dentro. A ideia era a de que o capitalismo, em última instância e por natureza, se conecta a uma certa forma de organização social e cultural; que para se reproduzir é necessário, por exemplo, a organização da família patriarcal. Mas a história mostra, ao contrário, que ainda que o capitalismo seja capaz de mobilizar tais estruturas, ele também é capaz de acomodar e mesmo promover outras formas de vida ou estruturas familiares. Ele as torna excelentes mercados a serem conquistados.

É claro que o “tudo é político” do maio de 68 tornou possível que se interrogasse uma ampla gama de relações de poder que haviam permanecido invisíveis previamente. Mas paradoxalmente, esta interrogação acompanhou uma recuada da ação coletiva e agora parece mais um símbolo de uma derrota histórica do que uma nova forma de revolução. Quando as grandes variáveis macroeconômicas parecem fora de nosso alcance, um recuo para a relação consigo mesmo ou para a transformação da linguagem, de algum modo colaboram para que se faça da necessidade uma virtude.

Esta forma de conceitualizar as coisas levam a todos os tipos de pseudo-contestações, como as “Zonas Autônomas Temporárias” (TAZ), de Hakim Bey, nas quais um “acontecimento” em uma galeria chique de arte pode constituir um espaço “temporariamente” autônomo. Ou, então, podemos pensar nas variedades ainda muito populares de formas alternativas de consumo, que supostamente nos salvariam do desastre através de uma ética individual.

KBV

Você concordaria com Jean-Claude Michéa quando ele diz que Foucault é o complemento cultural de Hayek, Friedman e Gary Becker?

DZ

Eu diria que, mais que “complementar” Hayek e Friedman, o problema com Foucault é que ele implicitamente abraçou suas representações do mercado como um espaço menos normativo, menos coercivo e mais tolerante do que o Estado de Bem-Estar (sujeito como é à lei da maioria) para experimentações minoritárias. Friedman sempre gostou de dizer que “a urna produz conformidade sem unanimidade”, enquanto “o mercado produz unanimidade sem conformidade”. Em seus olhos, o mercado representa, por definição, um mecanismo mais democrático do que a deliberação política porque protege a natureza plural das preferências individuais.

Implicitamente, eu acho que Foucault ajudou a disseminar essa falsa dicotomia. Não quero dizer, com isso, que nós deveríamos abandonar lutas contra certos tipos de normalização ou coerção – a arte, como disse Foucault, de “não ser demasiado governado”. É verdade que o Estado de Bem-Estar do pós-guerra pretendeu reproduzir certo modelo de família e, o sistema judiciário, certos “perfis” criminais. Porém, por definição, toda política – seja estatista ou neoliberal – é normativa. E é bom contestar tais mecanismo. Mas isto não significa que podemos dispensar a normatividade. Se decidimos garantir um salário universal ao invés de cuidado médico gratuito, estamos substituindo uma normatividade (que define certos sujeitos através de certos “direitos sociais”), por outra (que prioriza a “escolha” individual no mercado). Entretanto, no contexto do “anti-totalitarismo” francês, Foucault associou esses mecanismos de normatização aos Estado em geral e, deste modo, ele implicitamente viu o mercado como o lugar onde a normatividade poderia ser subvertida mais facilmente.

Independente do quão importante a elaboração feita por Foucault sobre como instituições tais quais a previdência social e o sistema de justiça podem nos assinalar certa concepção de nós mesmos, ele deixou completamente de lado a normatividade e coercividade do mercado. Em seus olhos, o espaço da coerção e da normatividade foi, essencialmente, a política concebida sob o modelo da soberania, especialmente a lei da maioria; os sinais impessoais e descentralizados do mercado eram uma alternativa sedutora à deliberação política, pois, pareciam proteger as escolhas minoritárias, precisamente através do modo supostamente “ambiental” em que agiam.

Toda configuração econômica e institucional é normativa. O importante é compreender que tipo de instituições queremos. Num livro recente, o filósofo Martin Hägglund corretamente escreveu que ser livre não significa ser livre das amarras normativas, mas sim, ser livre para negociá-las, transformá-las, contestá-las. É a habilidade de construir instituições democráticas nas quais possamos definir coletivamente as normas que devem governar a sociedade. O mercado não oferece uma alternativa à normatividade, ele meramente afrouxa seus nós para aqueles com capital suficiente para aproveitar as “escolhas” que ele oferece.

Sobre os autores

é cofundador da revista Le Comptoir e autor de um livro recente sobre Michéa, Mystère Michéa: Portrait d’un anarchiste conservateur, publicado na França pela L’Escargot.

[…] nosso grupo do zap uma entrevista com Daniel Zamora sobre Foucault, que recomendo a quem puder ler (aqui). Segundo meu amigo, este texto “pode nos ajudar a entender um pouco mais nossa esquerda […]

[…] ideias polanyianas influenciam apoiadores e defensores do Estado de Bem-Estar Social. Em resposta ao ataque do sociólogo Daniel Zamora à teoria de Michel Foucault, observei que para muitos críticos de […]

[…] Foucault considered necessary the elimination of sexual differences between children and adults as a form of liberation. (Jacobin) […]

[…] Foucault consideraba necesaria la eliminación de las diferencias sexuales entre niños y adultos como una forma de liberación (Jacobin) […]